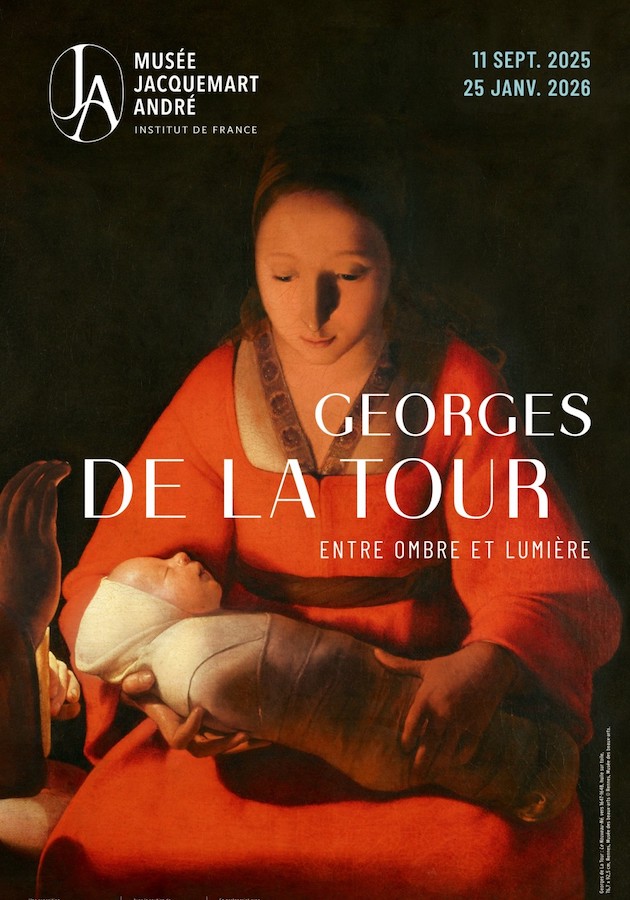

Depuis mi-septembre et jusqu’à fin janvier 2026, le musée Jacquemart-André à Paris nous entraîne dans l’univers envoutant de Georges de la Tour.

C’est la première exposition consacrée à l’artiste en France depuis celle du Grand Palais en 1997.

Ce sont 30 tableaux et oeuvres graphiques venus de tous les coins du Monde ( Allemagne, Japon, USA, Italie, Portugal, Suède, Ukraine…. ) et d’environ vingt musées français, qui permettent une approche thématique destinée à cerner l’originalité de Georges de La Tour.

Le parcours explore ses sujets de prédilections : scènes de genre, figures de saints pénitents, effets de lumière artificielle… Tout en replaçant sa vie et son œuvre dans le contexte plus large du « caravagisme » européen, notamment celui de l’influence des caravagesques français, lorrains et hollandais.

(« Le caravagisme est un courant pictural de la première moitié du XVIIe siècle, qui tire son nom du peintre italien Caravage – 1571-1610- caractérisé par la prédominance de scènes aux puissants contrastes de lumière et d’ombre transcendées par la maîtrise virtuose du clair-obscur. »

Source : Wikipédia)

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE…

Né en 1593, à la limite du Moyen-Age et de la Renaissance, Georges de la Tour fut très connu de son vivant (à tel point que nombre de ses tableaux furent copiés…). Puis il tombe dans l’oubli avant d’être re-découvert au début du XXe siècle.

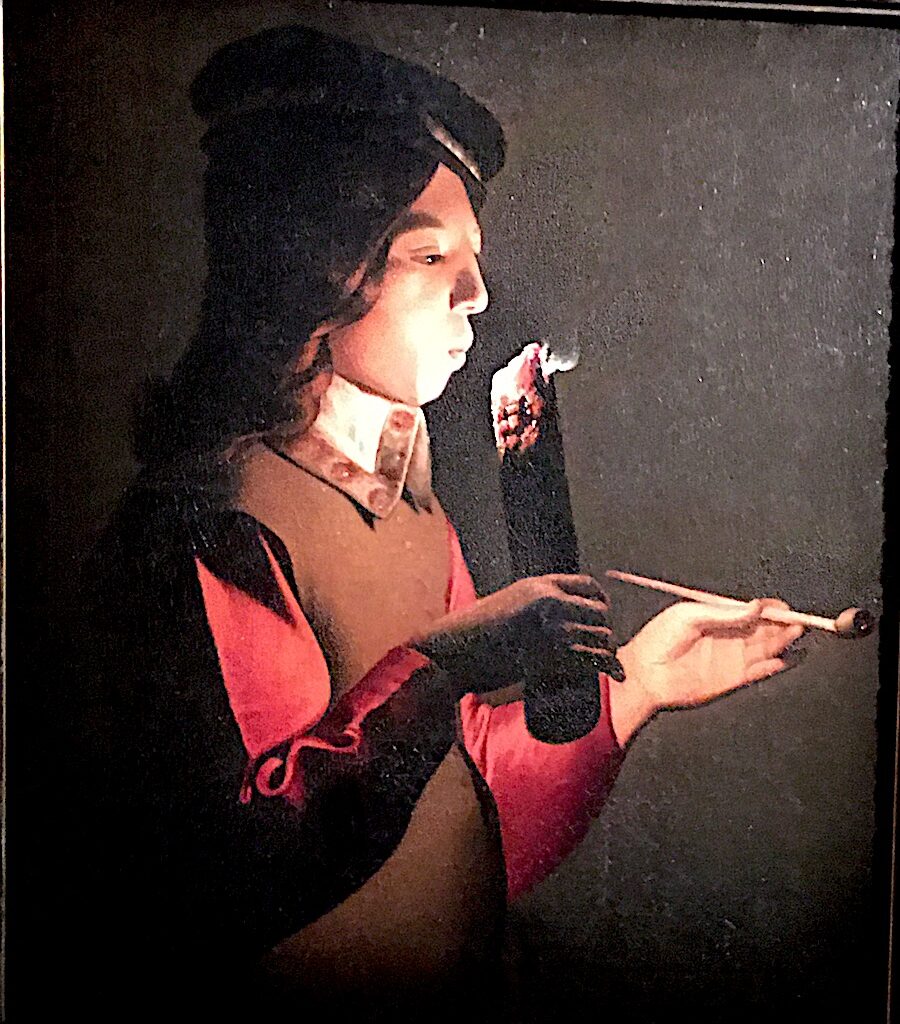

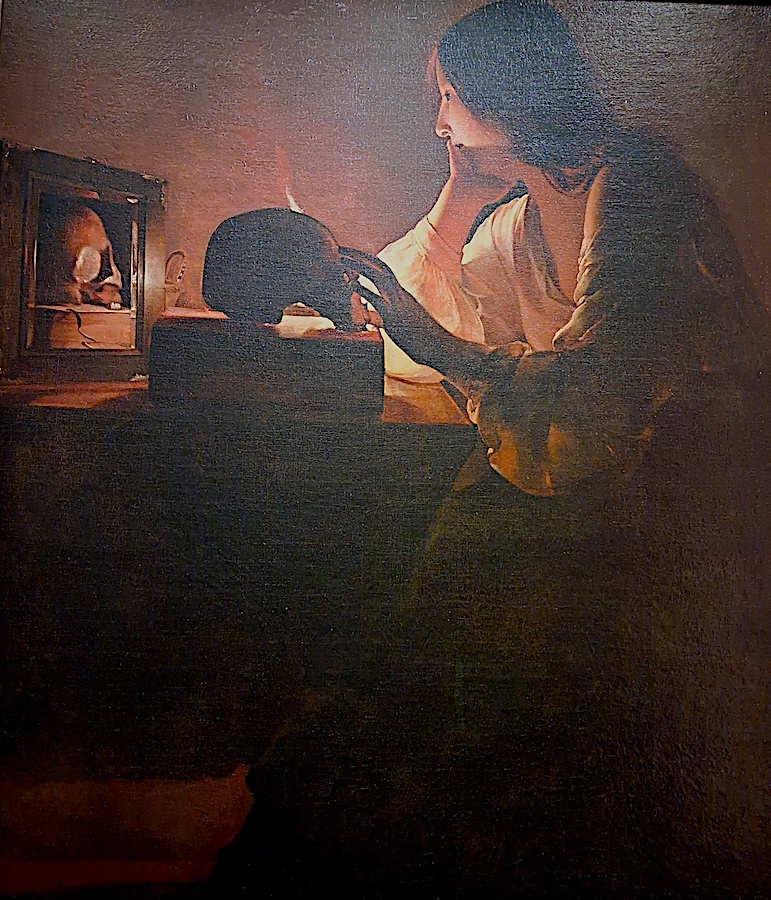

Il prend alors une place importante dans l’Histoire de l’Art, car les historien.ne.s de l’Art sont faciné.e.s par sa façon d’utiliser la lumière artificielle des bougies, au lieu de la lumière du jour.

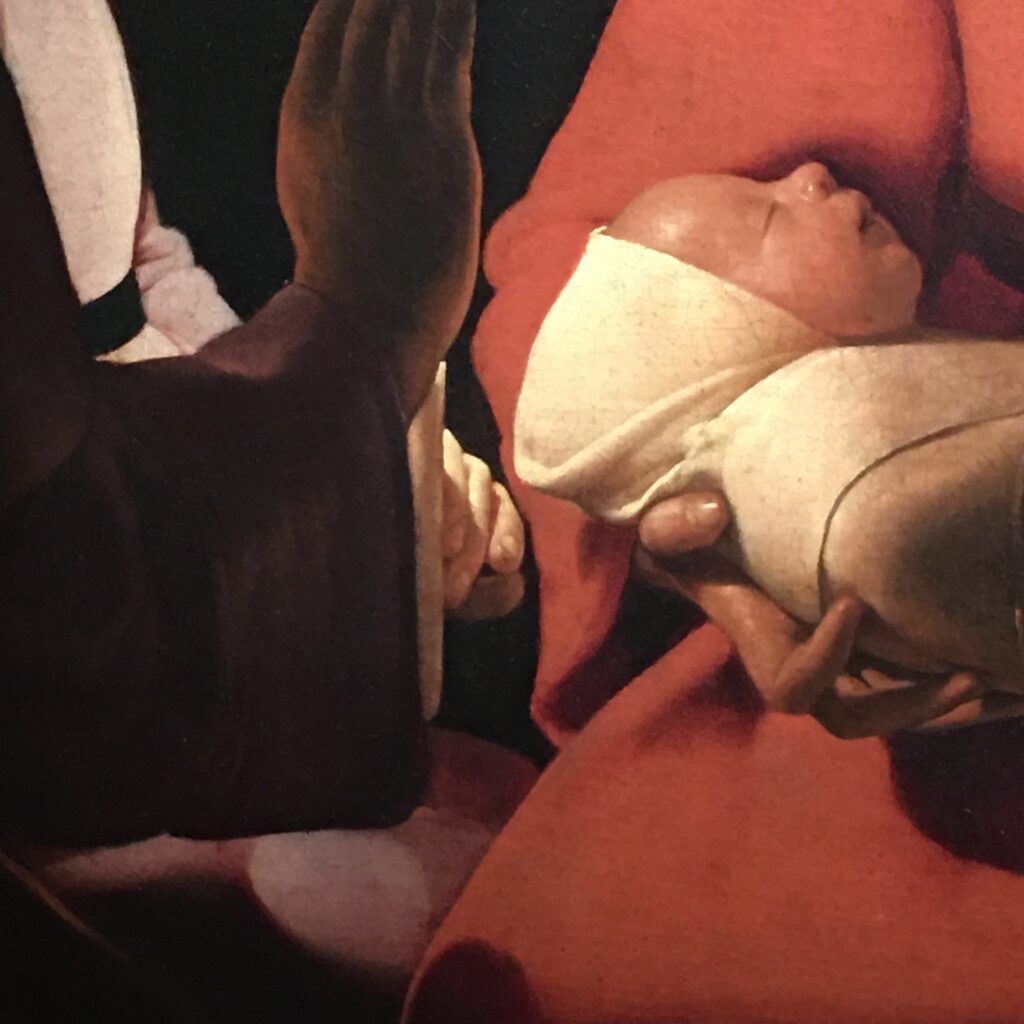

Cet éclairage rend les traits des visages à la fois nets et doux, empreints d’une gravité et d’une beauté étonnantes, qui attirent l’oeil comme un gros plan !

En peignant des femmes et des hommes du peuple, des vieillards, des saints ou des gueux, Georges de la Tour semble vouloir nous prouver que seule la spiritualité unirait les êtres humains.

Lors de l’exposition « Caravage et le Caravagisme » au musée Fabre de Montpellier en 2012, dans laquelle étaient exposés des tableaux de Georges de la Tour, j’avais proposé à des étudiants issus des quartiers dits « sensibles » de Montpellier de visiter l’exposition, les laissant libres d’aimer ou pas, de rester ou de partir… Et rendez-vous pris deux heures plus tard dans le hall… Et là je vois arriver le jeune Illiès, qui se précipite vers moi : » Madame.. J’ai vu la plus belle chose au monde ! » :

La semaine dernière, au musée Jacquemart-André, devant ce tableau que je pouvais revoir « en vrai », l’émotion de ce moment m’est revenue, car Illiès avait raison : la simplicité du trait, les couleurs, l’éclairage presque vacillant de la bougie qui se pose sur le visage du nouveau-né et le regard de la femme qui le tient, inondent le spectateur de sérénité et de calme !

Ce tableau illustre bien comment Georges de la Tour transforme une scène domestique par la seule force de la lumière : il semblerait que la lumière émane du nourrisson… Peut-on y lire une allusion à la Vierge et à l’enfant Jésus ?

Des tableaux iconiques…

Même si les historiens estiment à – seulement – une quarantaine d’originaux l’oeuvre de De la Tour, ses tableaux nous sont familiers, tant ils ont illustrés nos livres d’histoire ou de littérature française…

Dès les années 1610, le style de Caravage s’est diffusé dans toute l’Europe, porté par les voyages des artistes et la circulation des œuvres, et s’est adapté aux traditions locales. Rien ne prouve que Georges de La Tour se soit rendu en Italie, mais il assimile avec une grande liberté ce langage nouveau : le clair-obscur, pour le transformer en un langage personnel épuré. (Le « clair-obscur« , dans une peinture est le contraste entre des zones claires et des zones sombres. Dans une œuvre figurative, il suggère le relief par l’effet de la lumière sur les volumes. On dit qu’un tableau est « en clair-obscur » quand ce contraste est important.)

Celui-ci est la version originale, connue par huit copies…

On y retrouve les traits du St Jérôme de Caravage…

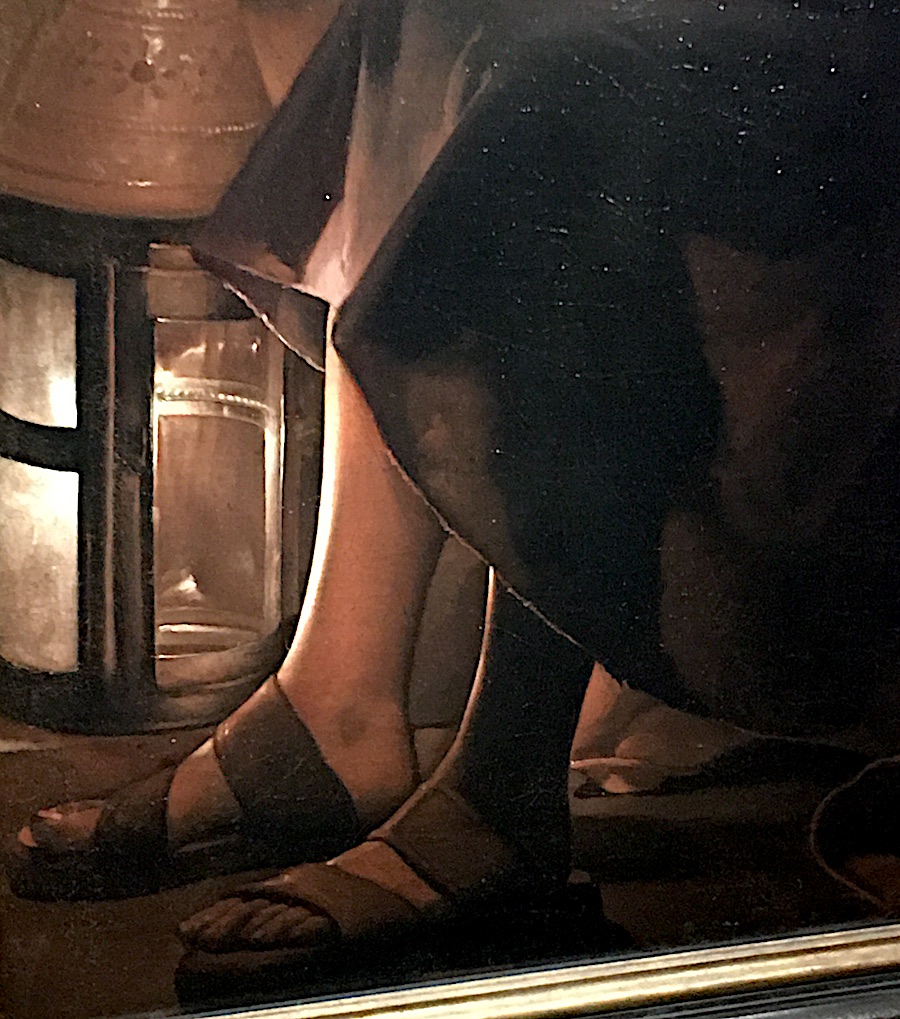

L’art du détail

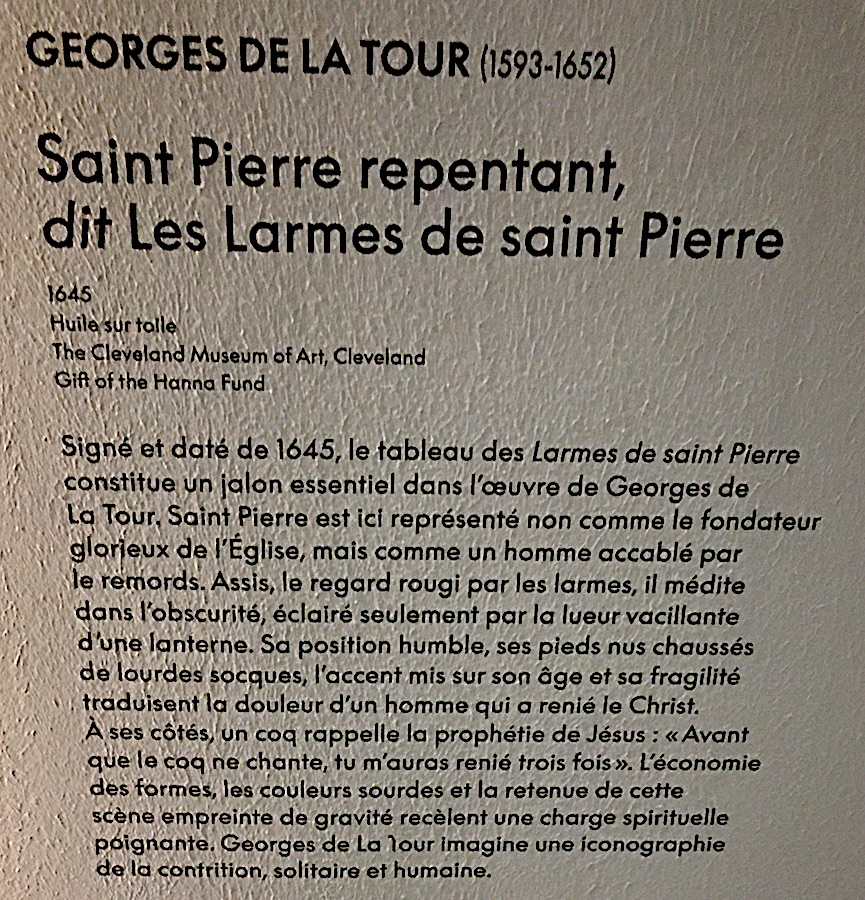

Si l’on peut regretter l’exiguité des salles du musée Jacquemart-André, surtout lorsqu’elles sont bondées – mais allons nous regretter qu’il y ait du monde dans les musées ? 🙂 – cette promiscuité un peu forcée avec les oeuvres nous fait découvrir les subtilités des détails auxquels s’attache particulièrement l’artiste ! Regards, gestes, mains actives ou posées, larmes, bougies… Deviennent alors des protagonistes indispensables à la compréhension de l’oeuvre de Georges de la Tour.

Vers la fin de sa vie, alors que le caravagisme avait presque disparu, Georges de La Tour en conserva l’austérité, mais dans un esprit assez différent. Plus qu’un peintre de la nuit, de La Tour est un peintre de la flamme, une flamme qui révèle, transfigure, et donne à la scène la plus humble une évidente dimension religieuse.

Georges de la Tour meurt en 1652, à Lunéville, emporté par une épidémie à l’âge de 59 ans.

Le Musée Jacquemard-André se trouve

158 bd Haussmann

75008 PARIS