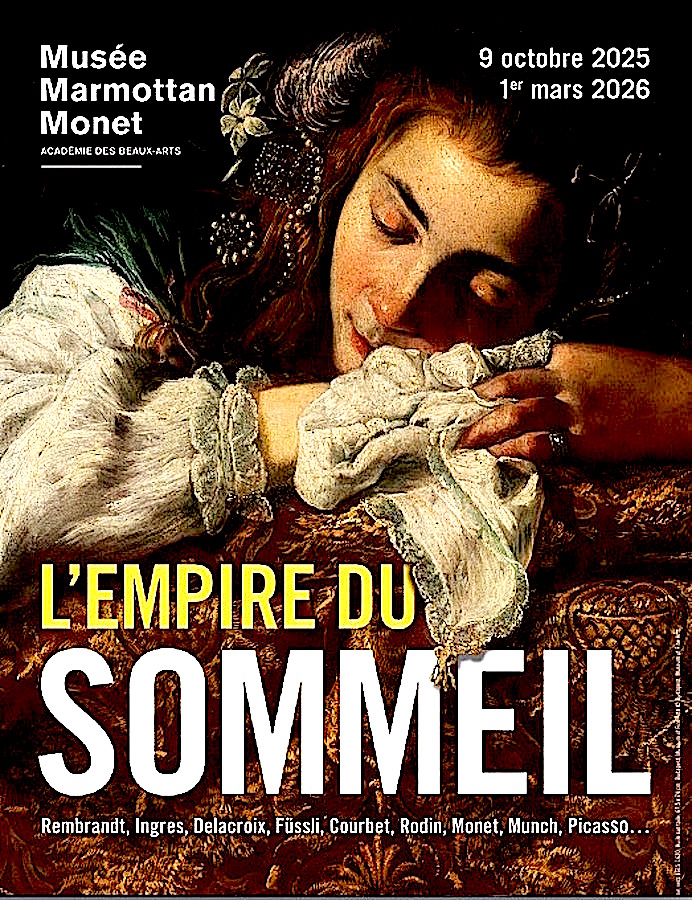

Jusqu’au 1er mars 2026, le musée Marmottan Monet à Paris accueille l’exposition : “L’Empire du sommeil” .

L’exposition s’étend du XIXe au XXe siècle pour être fidèle à l’esprit des collections du musée, focalisé sur le « long XIXe siècle », des Lumières à la Grande Guerre.

Cette période privilégiée permet d’explorer l’art et la science du sommeil au travers de l’impact de l’industrialisation, du romantisme et de la naissance de la psychanalyse. Le sommeil devient alors un thème symbolique, riche en interprétations, à la fois mystique et scientifique.

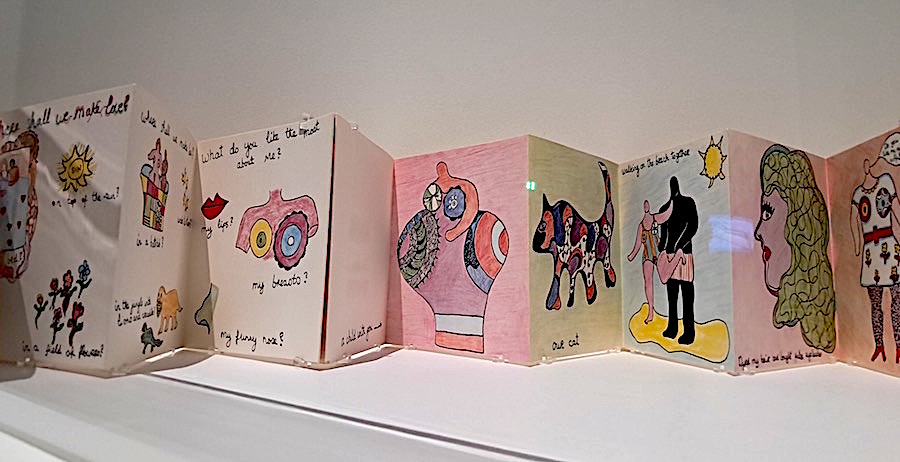

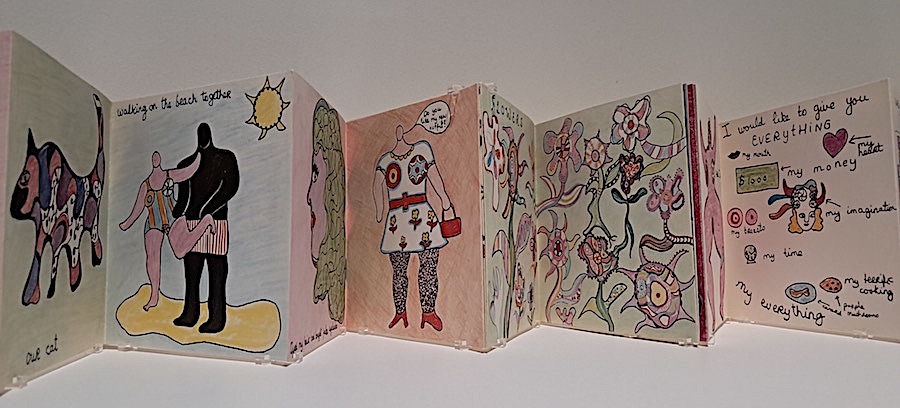

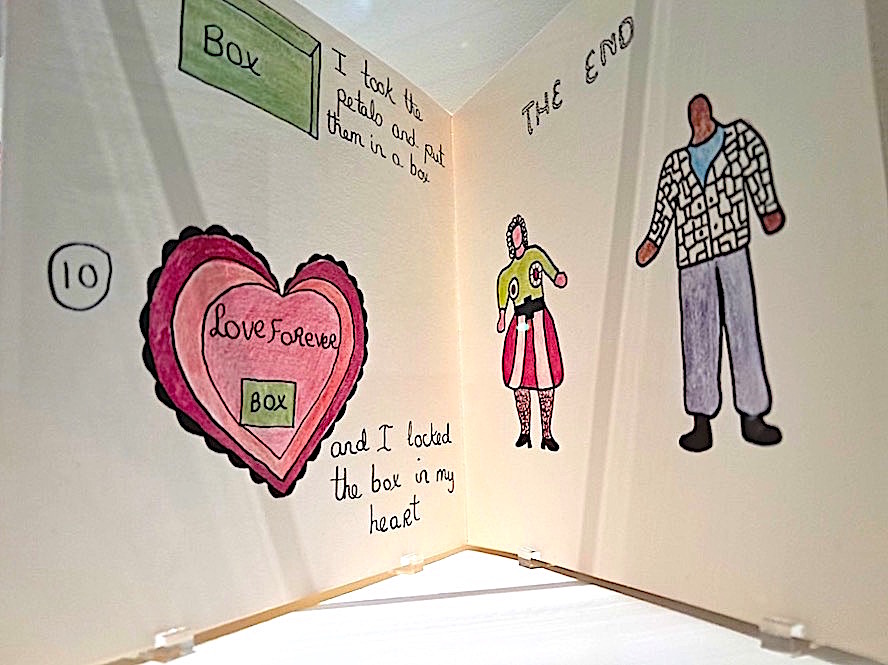

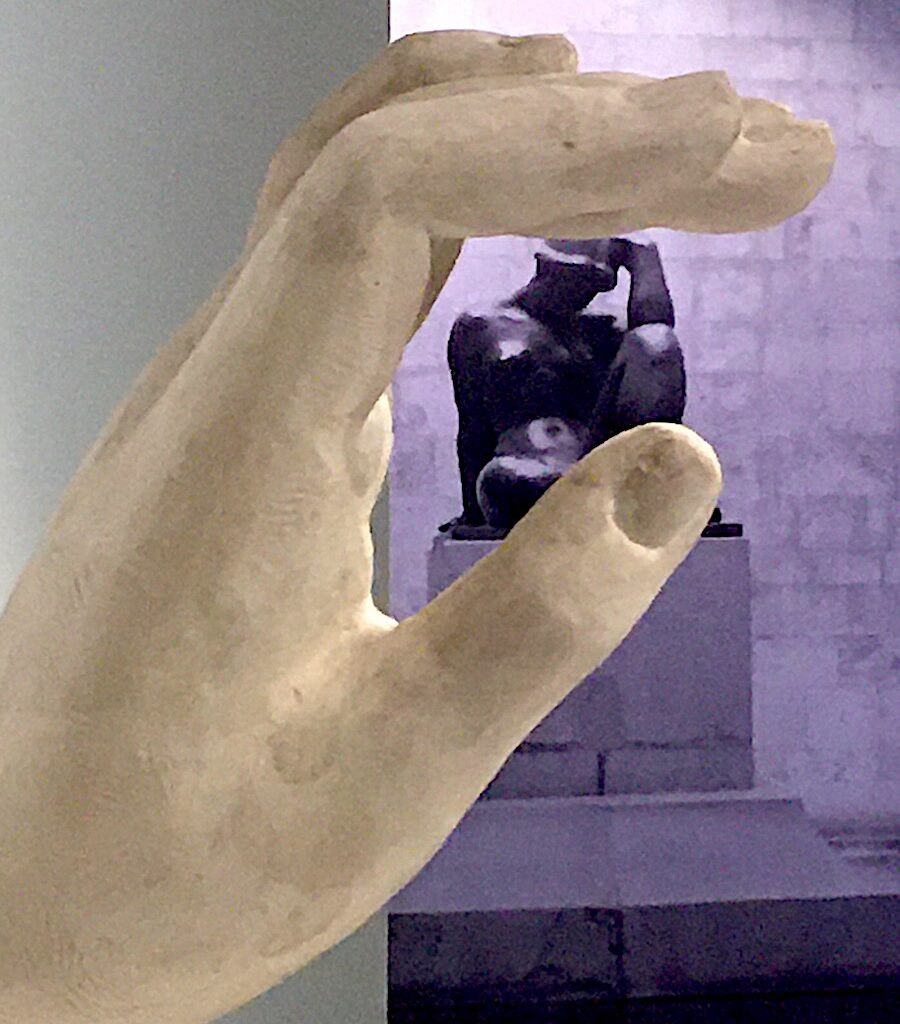

Entre peintures, sculptures, dessins et documents scientifiques, 130 œuvres signées autant par de grands artistes que par d’illustres inconnus, allant de 1800 à 1920, avec des incursions dans un passé plus lointain ou, a contrario, dans des champs davantage contemporains, nous invitent à une immersion dans « l’Empire du sommeil » cet état naturel de repos du corps et de l’esprit, pendant lequel l’activité consciente est réduite et le corps se régénère.

L’exposition invite à réfléchir aux multiples formes de la représentation du sommeil et enrichit la lecture de chaque œuvre présentée. L’objectif est de faire redécouvrir des représentations oubliées ou marginales qui mettent en évidence l’ambivalence du sommeil : repos réparateur, mais aussi image de vulnérabilité.

« L’exposition interroge la portée symbolique, allégorique et scientifique du sommeil à travers les siècles. » – Laura Bossi, Commissaire de l’exposition.

L’exposition essaie de dévoiler en huit chapitres, du « Doux sommeil » aux « Portes du rêve » et au « Sommeil troublé », les mystères du sommeil. Elle se propose à la fois de mettre au jour les représentations de cet état si particulier, si bien caché, et d’entrouvrir le labyrinthe sans fin du monde des rêves, où les artistes et les poètes laissent libre cours à leur imagination créatrice.

Chaque chapitre illustre un aspect spécifique du sommeil, de la symbolique religieuse aux approches médicales modernes. Visiteurs et visiteuses parcourent ainsi une vaste fresque où art sacré et visions profanes dialoguent.

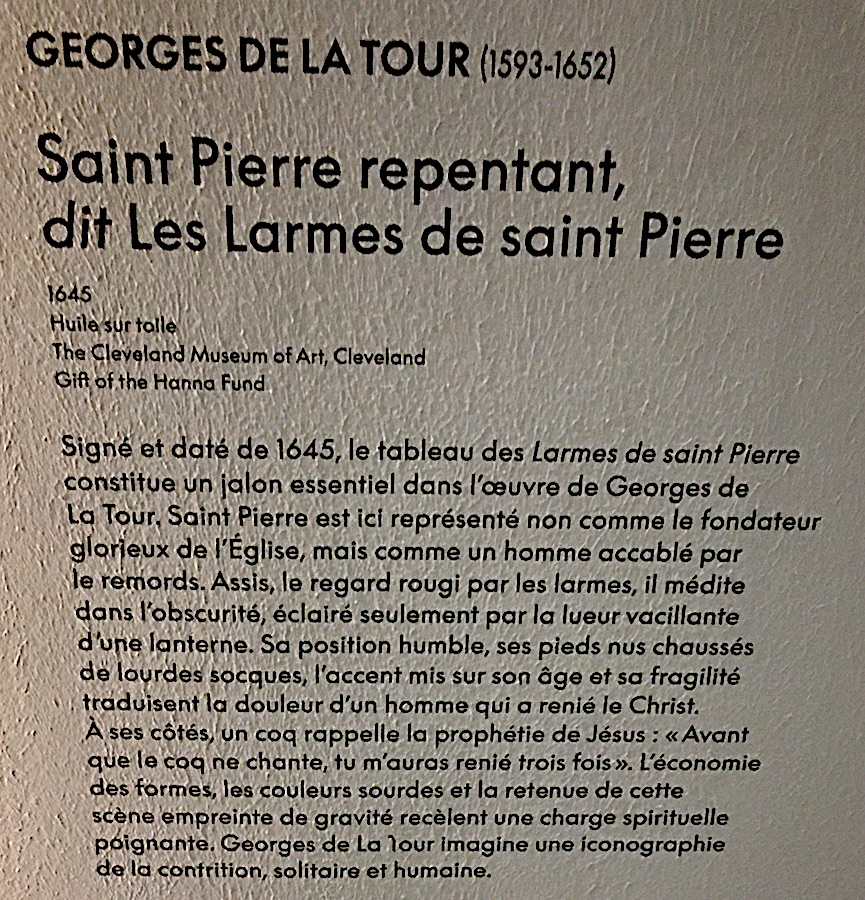

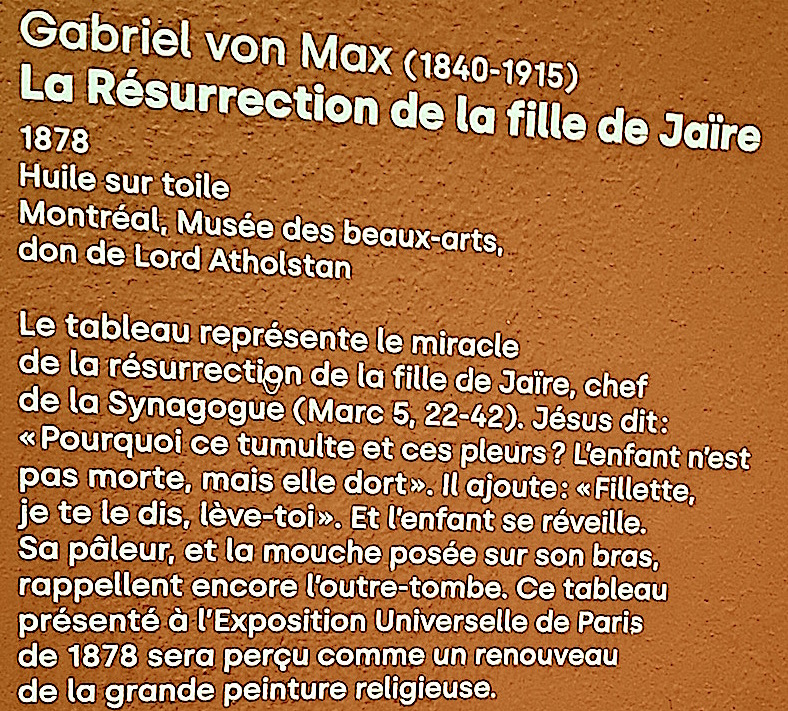

- LES FIGURES DU SOMMEIL DANS LA BIBLE :

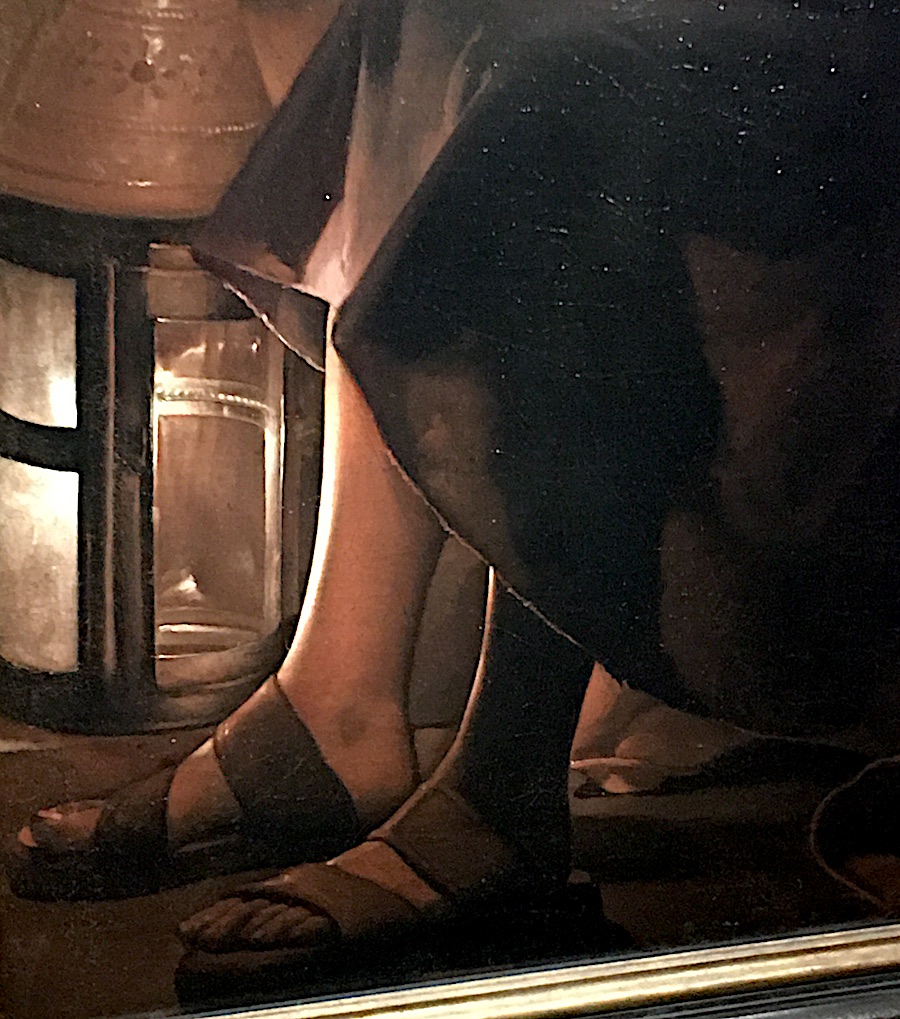

Pour saisir les diverses facettes du sommeil, il faut remonter aux origines de la culture occidentale – la Bible d’abord puis la permanence des mythes antiques revisités à la Renaissance. Dans la Genèse, le sommeil appartient à la symbolique des origines : Adam est endormi lors de la création d’Eve.

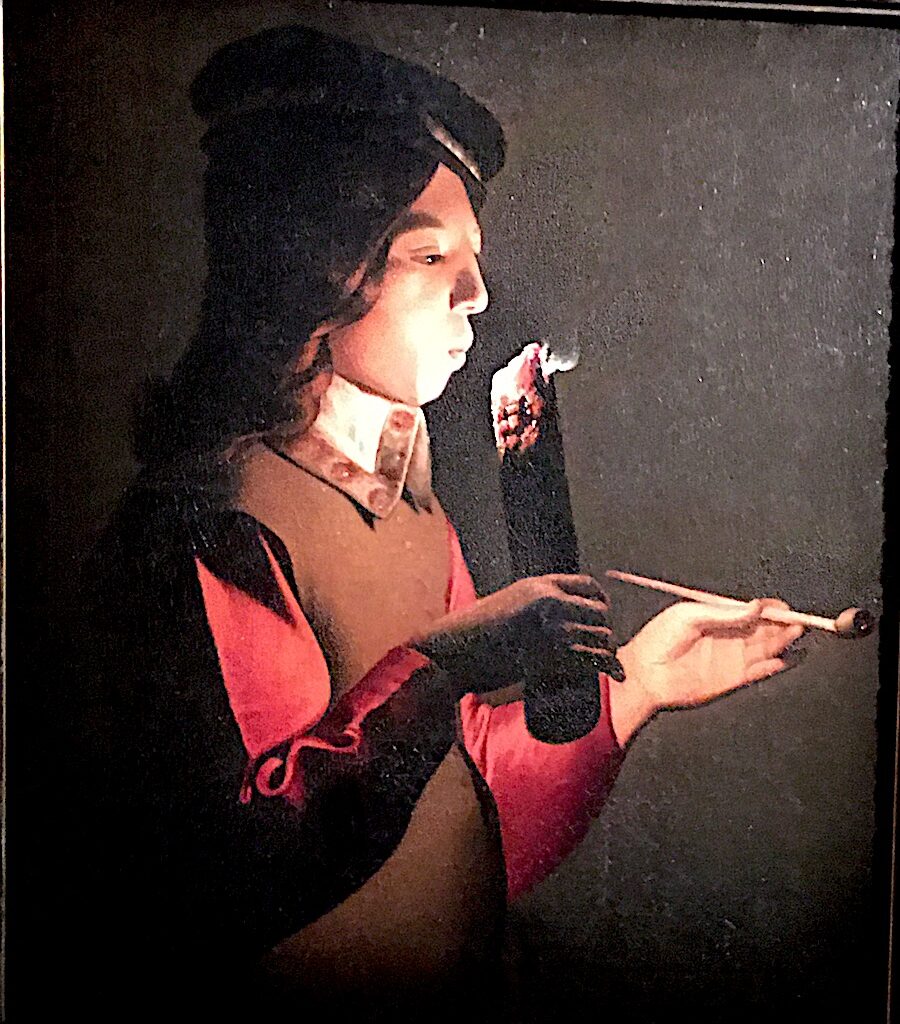

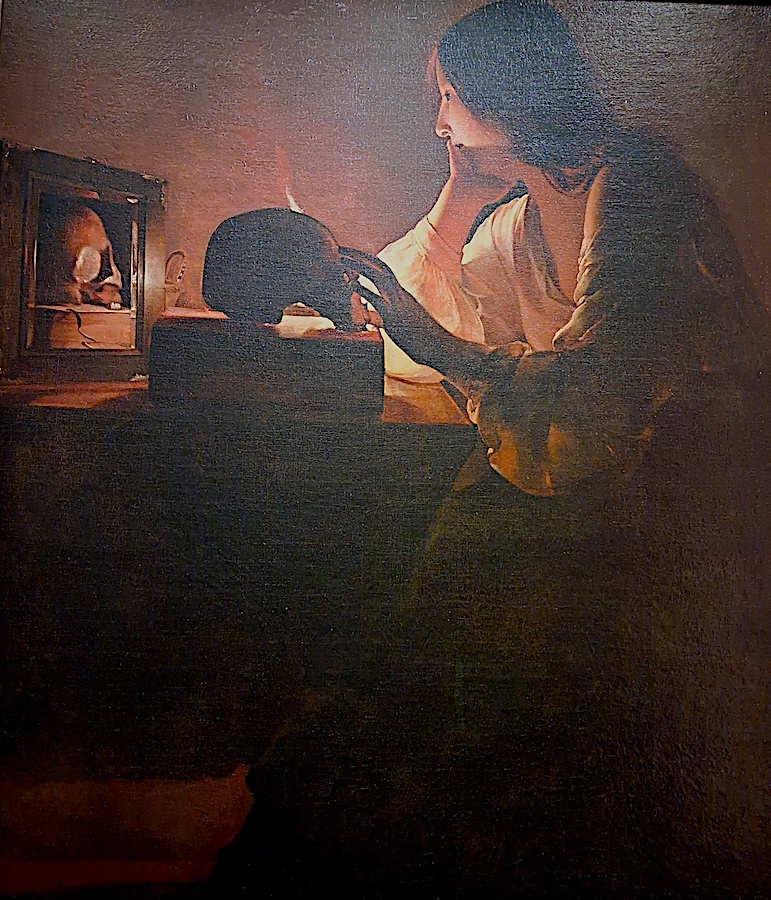

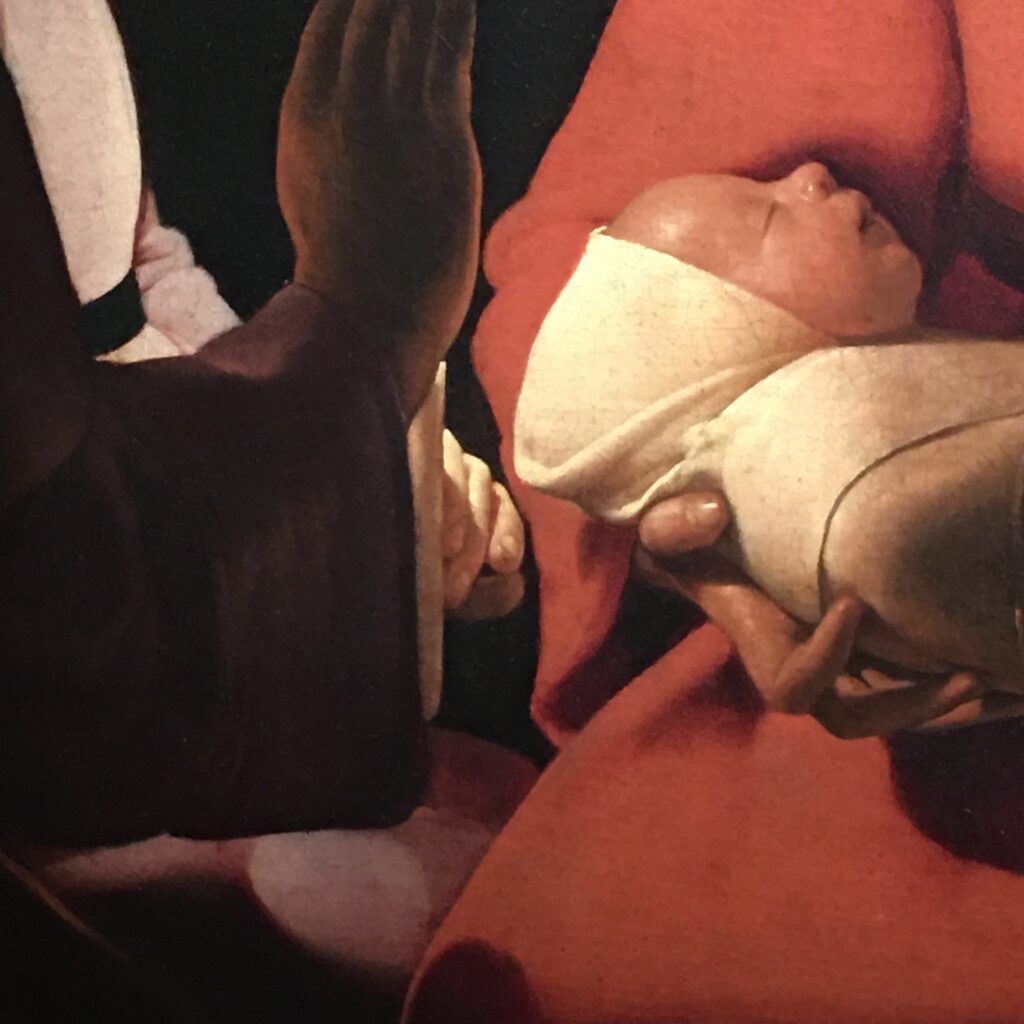

Le sommeil de l’enfant Jésus est souvent représenté comme une anticipation de la Passion, et la douceur de l’iconographie de la Vierge qui observe l’Enfant endormi rejoue la douleur de la Pietà.

Par la foi en la Résurrection, la mort est désormais perçue comme un sommeil dont on sera réveillé – miracle de la « résurrection de la fille de Jaïre ». Dans l’épisode de « Jean endormi » durant la Dernière Cène, le sommeil exprime la confiance en Dieu et l’abandon heureux. « La Dormition de la Vierge » révèle que Marie s’est endormie en Dieu.

George Frederic Watts (1817-1904)

« La Dormition de la Vierge » (seconde moitié du XV°) »

- DOUX SOMMEIL, BONHEUR PUR :

Toutes et tous, nous dormons, même les insomniaques. Le sommeil, ce doux besoin qui occupe un tiers de notre vie, nous est nécessaire et nous procure un grand bonheur. Il apporte le repos et l’oubli des peines de la veille.

Cet état mystérieux dans lequel on « tombe » a nourri la création depuis des millénaires. Innombrables, les artistes qui nous ont laissé des portraits de leurs proches – parents, époux, amants – ou de leurs modèles endormis, au creux de la nuit ou le plus souvent le jour, pendant la sieste.

C’est peut-être le sommeil des innocents – nouveau-nés, enfants, bêtes familières, chats, chiens… – qui exprime au mieux l’abandon au bonheur de l’inconscience.

Giuseppe Antonio Petrini (1677-1755/1759)

John Everett Millais (1829-1896)

Laura Bossi (commissaire scientifique de l’exposition) :

« On n’a pas encore vraiment compris pourquoi on dort. Et pourquoi pas seulement les Hommes dorment, mais pourquoi tous les êtres vivants doués d’un cerveau dorment ? »… « Même les méduses, les poissons… On pensait qu’ils ne dormaient pas, mais en fait, apparemment, ils dorment aussi.

Les oiseaux dorment parfois avec une partie du cerveau. On a beaucoup, beaucoup d’écrits. Mais le sommeil reste un mystère ».

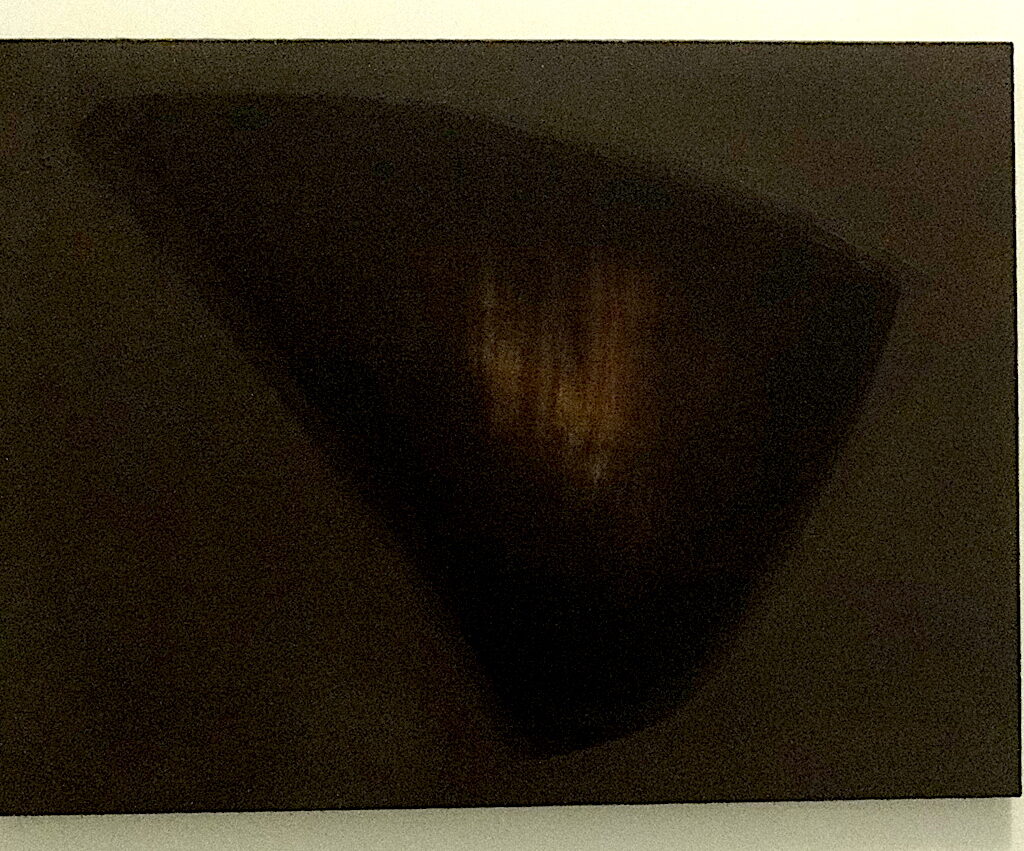

Comme une chrysalide !

Percer le mystère du sommeil – cet état de conscience modifié dans lequel nous sommes plongé.es un tiers de notre vie – est un sujet qui a toujours fasciné les artistes qui, pour un grand nombre, n’ont eu de cesse d’aller explorer le labyrinthe de l’Empire du sommeil au travers de leur représentation de l’inconscient mettant en scène tout un imaginaire.

Toutes les facettes du sommeil, du doux rêve à l’hallucination cauchemardesque, de l’endormi à l’insomniaque, sont évoquées dans l’exposition. Peindre le sommeil, c’est aussi peindre l’intime.

« Le sommeil est souvent aussi ambigu, parce qu’il y a le sommeil qui peut rappeler la mort ou bien l’amour, comme c’est d’ailleurs très bien dit dans les mythes grecs où le dieu du sommeil, Hypnos, est en même temps le plus doux des dieux. Mais en même temps, c’est le frère de la mort, et les deux sont les enfants de la nuit.

L’Empire, c’est aussi l’empire sur nous-même. Nous n’avons pas le pouvoir de nous soustraire au sommeil. Et d’ailleurs, la privation de sommeil est une véritable torture. Il y a des rares maladies génétiques où les personnes qui ne peuvent pas dormir meurent », développe la commissaire de l’exposition.

- HYPNOS ET THANATOS, LE SOMMEIL ET LA MORT SONT FRÈRES :

Dans la mythologie grecque, la Nuit (Nyx) engendre Hypnos (le sommeil) et Thanatos (la mort).

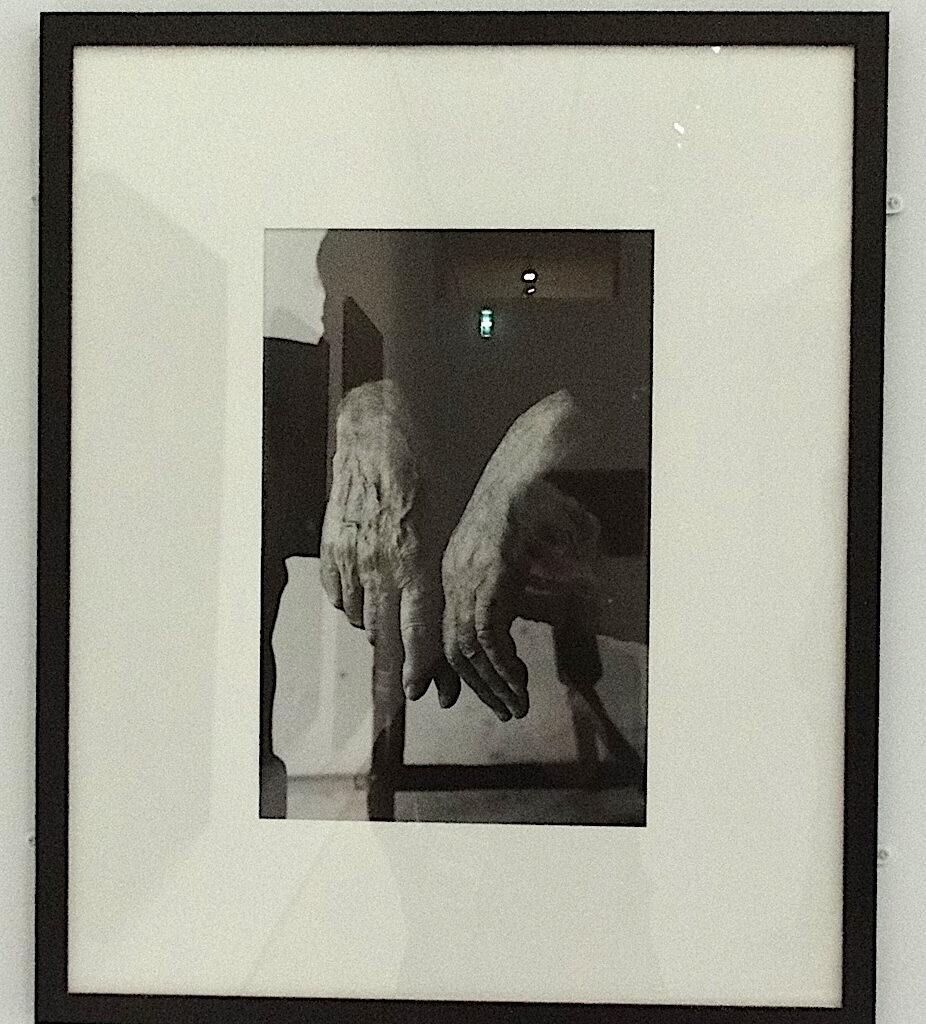

C’est probablement l’atonie, la perte de force musculaire pendant le sommeil, la ressemblance extérieure des deux conditions qui ont inspiré le mythe. Hypnos est représenté comme un jeune homme ailé, parfois endormi, parfois tenant une corne emplie de l’eau du Léthé ou de jus de pavot, usé comme hypnotique depuis des millénaires.

« Nuit et Sommeil » (1878) – Evelyn De Morgan (1855-1919)

influencé par la Renaissance italienne.

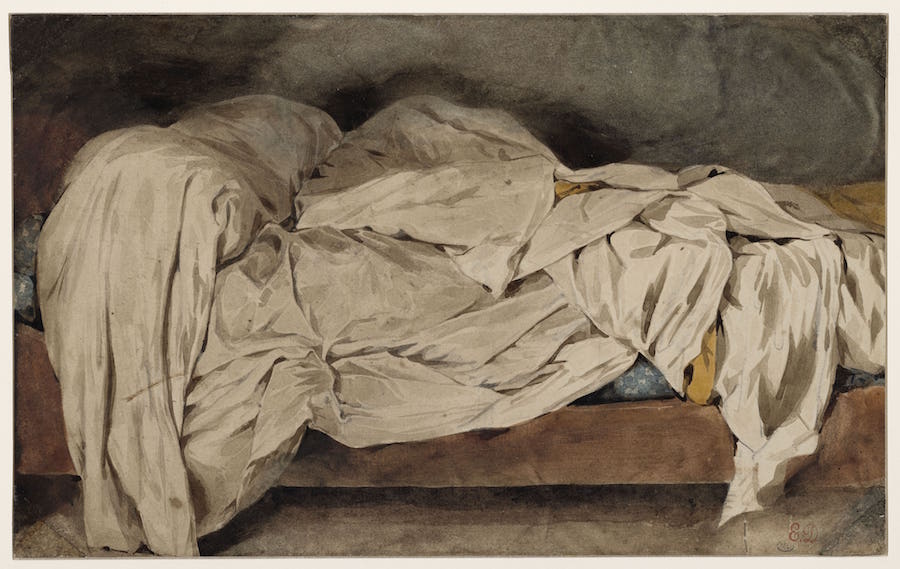

Au XIX° siècle, les portraits et photographies de cadavres sur leur lit de mort, apparemment endormis, parés pour le souvenir, rappellent cette proximité du repos éternel et du sommeil quotidien.

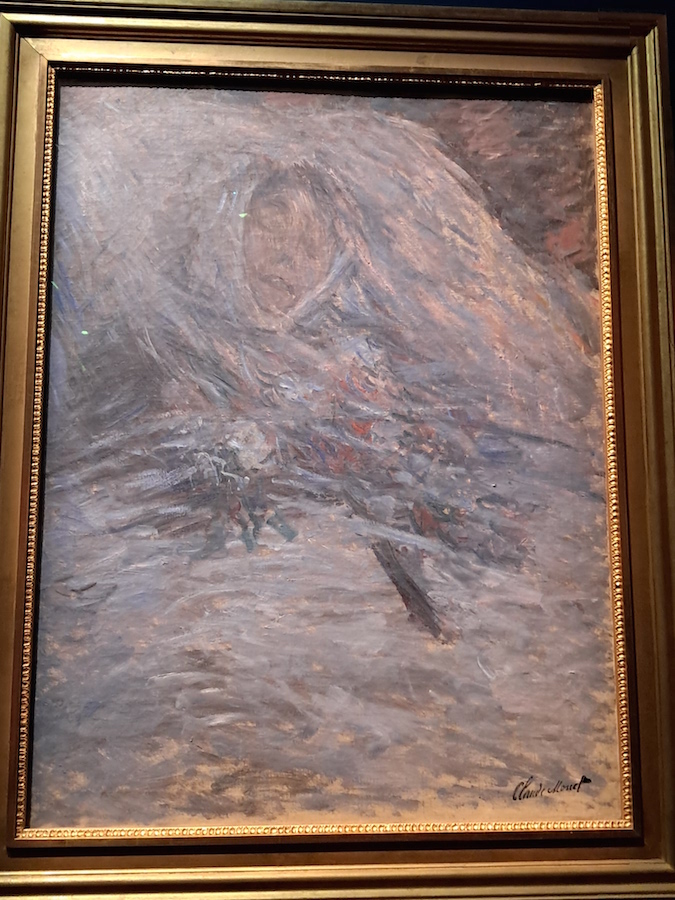

Des artistes iront jusqu’à peindre leur épouse ou leur maîtresse sur leur lit de mort.

C’est ainsi qu’après avoir peint son fils Jean dans un « doux sommeil » avec sa poupée endormie dans le berceau Claude Monet va peindre sa femme Camille sur son lit de mort où elle est, comme on faisait à l’époque, habillée avec sa robe de mariée et son voile de mariée:

Claude Monet (1840-1926)

Claude Monet (1840-1926)

- HYPNOSE, PSYCHANALYSE :

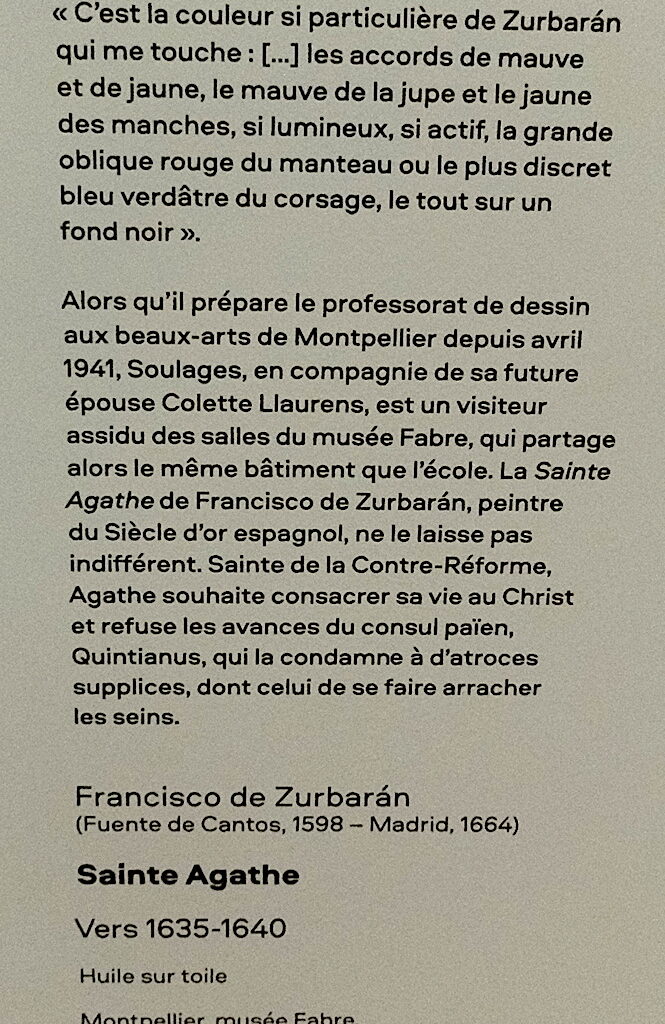

Au XIXe siècle, Charcot – à l’hôpital de la Salpétrière à Paris – expérimente l’hypnose sur les hystériques. Freud sera fasciné par l’hypnose mais l’abandonnera vite.

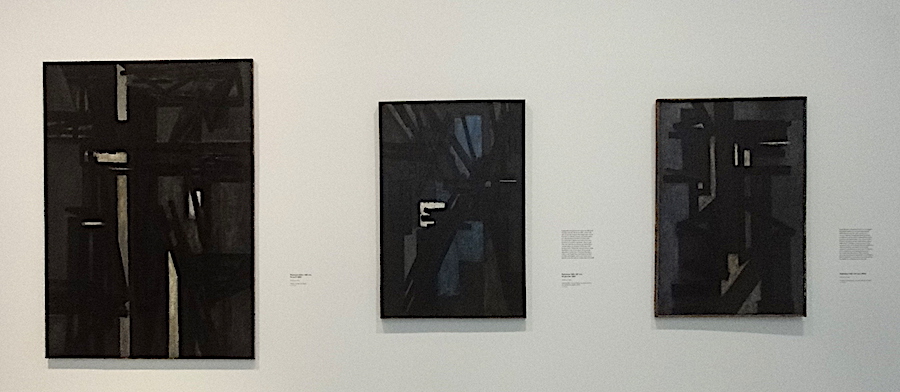

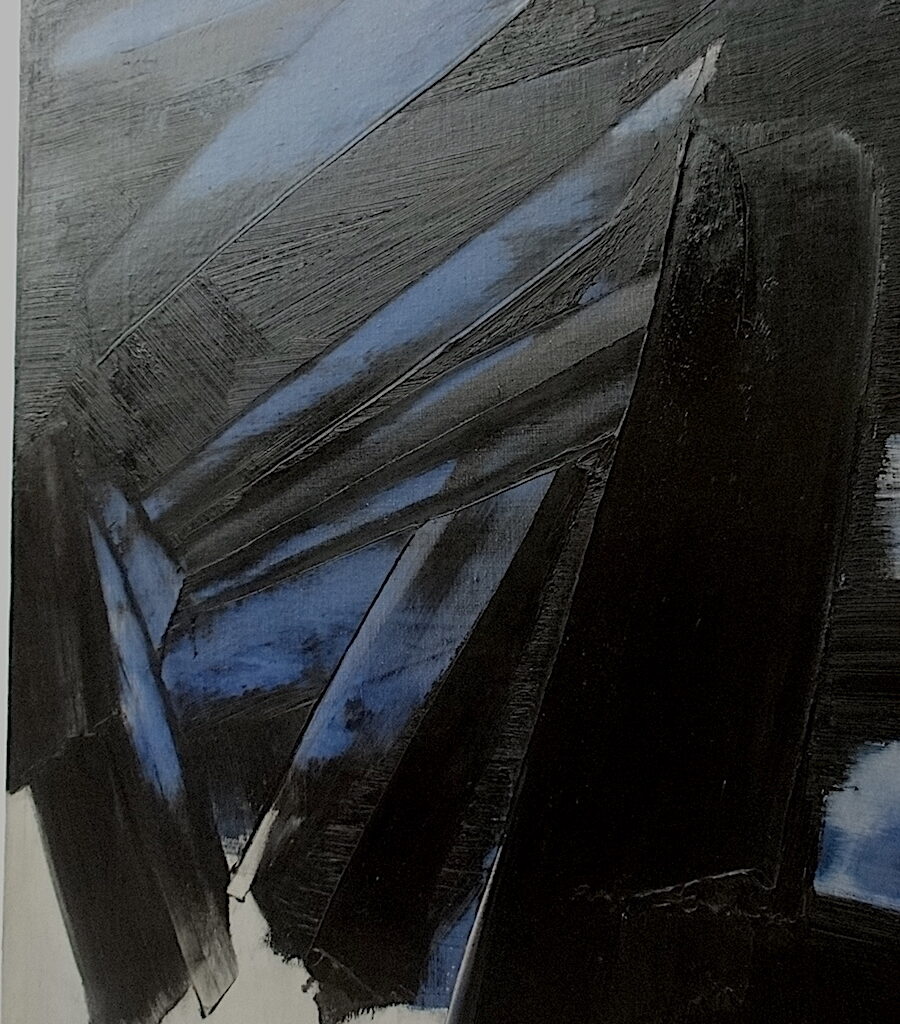

Après la Grande Guerre, les Surréalistes reprendront l’exploration du domaine nocturne et useront de l’hypnose comme un procédé «créatif».

- LES PORTES DU RÊVE :

Si la médecine moderne du sommeil est récente, c’est au XIX° siècle que l’on entreprend une étude des rêves qui se veut scientifique, avec les œuvres d’Alfred Maury (1861) et d’Hervey de Saint Denis (1867). La Traumdeutung (L’interprétation des rêves) de Freud paraît en 1899 et sera traduite en français en 1926.

Le rêve n’est désormais plus prophétique, mais incite à la réflexion : il ne nous révèle rien de notre futur mais éclaire notre passé.

(Crédit : Studio C.BARAJA)

Le sommeil et les rêves peupleront dès lors les œuvres des Symbolistes qui s’attachent à représenter la vie intérieure, comme Odilon Redon, Khnopff, Max Klinger, ou Kubin.

Artistes et poètes évoqueront souvent la possibilité d’un sommeil créateur : l’inspiration vient pendant la nuit et la Muse impose à l’artiste le retour au travail. Dans l’Apollon endormi de Lorenzo Lotto, c’est une fois le dieu solaire plongé dans le sommeil que dansent les Muses.

Eugène Le Poittevin (1806-1870)

Johann Heinrich Füssli (1741- 1825)

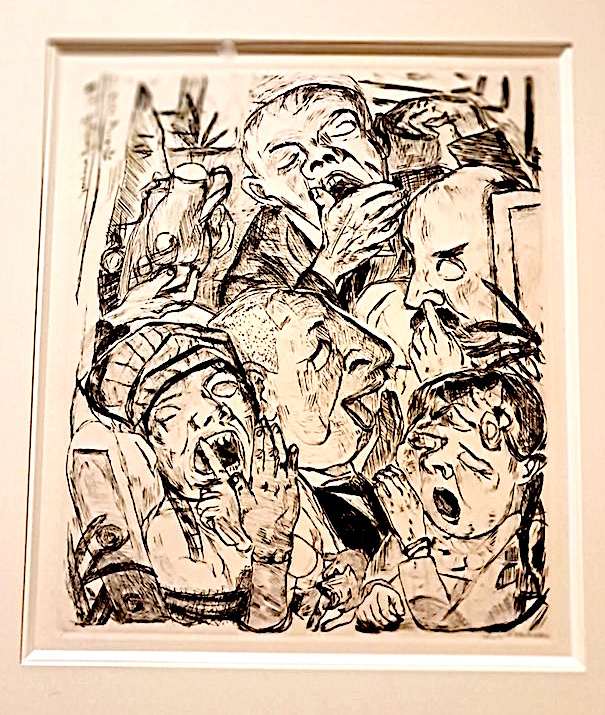

- SOMMEIL TROUBLÉ : QUAND LA RAISON S’ABSENTE :

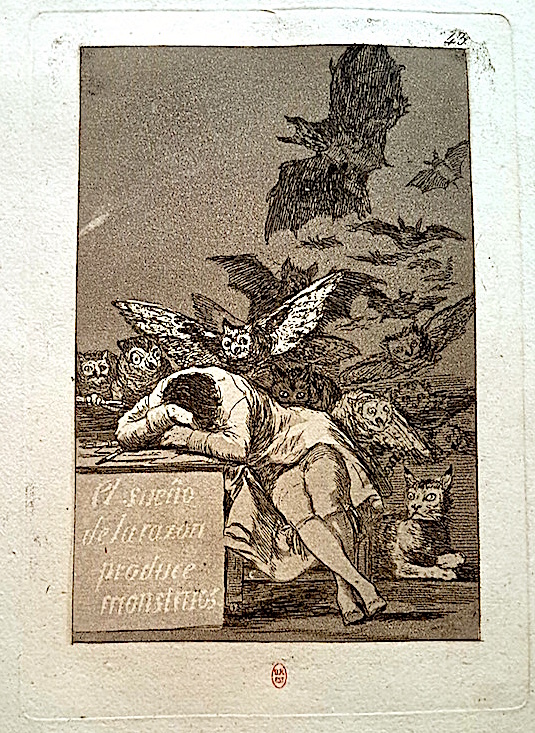

Au XVIIIe siècle, Goya, Füssli ou Blake tenteront de donner forme et crédit aux figures évanescentes des cauchemars. Les Romantiques exploreront ce qui est désormais appelé l’inconscient : les phénomènes médiumniques, la folie, le somnambulisme.

De nos jours, c’est peut-être l’insomnie qui nous trouble le plus. Dans la civilisation industrielle, les rythmes du travail, la lumière artificielle, les bruits de la ville, les écrans, les excitants, s’opposent à l’endormissement.

Empêché de tous côtés, le sommeil est devenu objet de désir, que l’on essaie de retrouver par tous les moyens. Parmi les drogues auxquelles on fait alors recours pour obtenir le repos, l’opium est la plus ancienne. Le pavot est souvent représenté comme symbole du sommeil et de l’oubli, et par extension, de la mort. Les Symbolistes le peignent volontiers. Plusieurs écrivains à la fin du XIXe siècle expérimentent les rêveries induites par le laudanum et le haschisch : le tableau de Gaetano Previati montre l’ambiance « maudite » d’une fumerie.

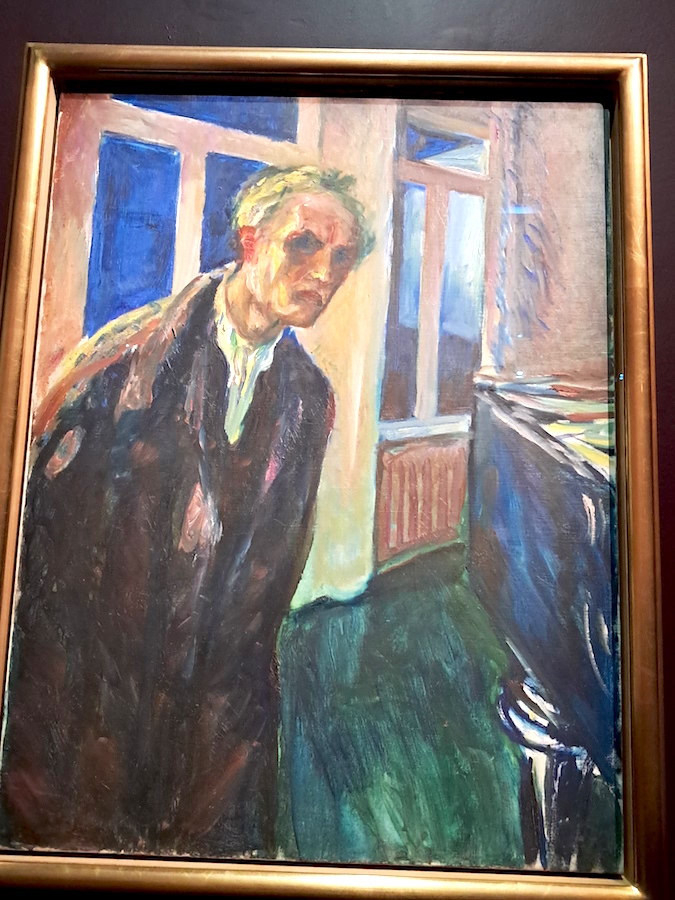

Dans la section consacrée aux troubles du sommeil, un tableau du Tchécoslovaque Maximilian Pirner, une somnambule en équilibre sur une corniche, nous donne le vertige. De même qu’un autoportrait plutôt angoissant d’Edvard Munch, les yeux caverneux, intitulé « Le Noctambule ».

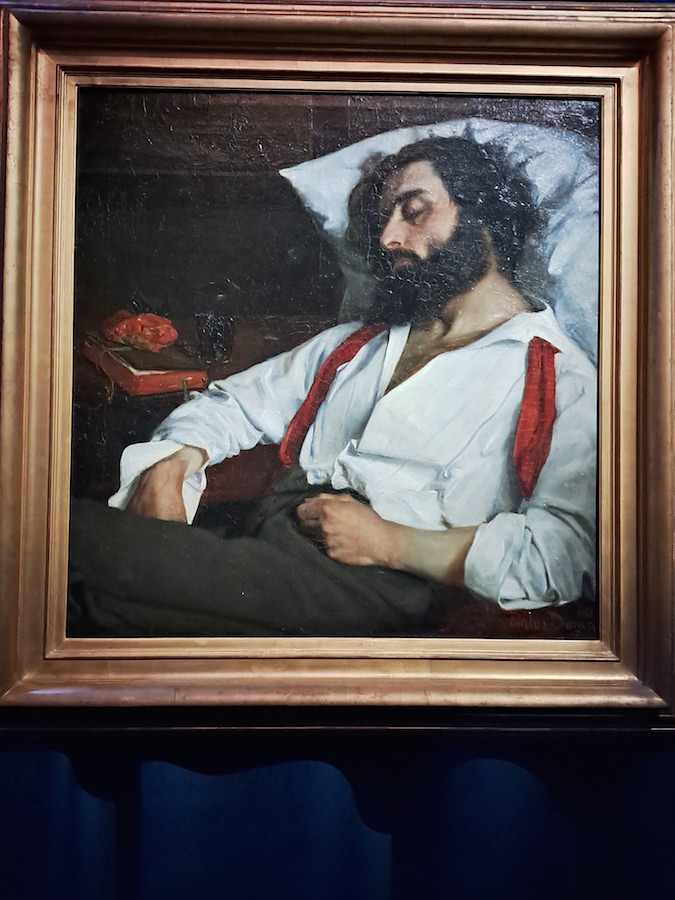

Gustave Courbet (1819-1877) »

- AU LIT !

Le mot « chambre » vient des Grecs (kamara) et notre « civilisation du lit » est romaine.

Le lit est le meuble principal, même chez les pauvres qui dorment tous ensemble. Dans les demeures des riches, les lits se trouvent dans les pièces de réception. À la fin du Moyen Âge, la chambre à coucher se constitue comme un espace privé, abrité des regards. Au XIXe siècle, la morale chrétienne dicte la conduite à tenir dans la chambre : tout doit être pudique et voilé. Chaud et douillet, le lit est un refuge et un abri. Autrefois lieu de la naissance, de l’amour, de la maladie et de la mort, il garde une aura métaphysique, quand bien même est-il aujourd’hui remplacé par un lit anonyme d’hôpital.

On ne dort bien que dans son lit. Pour l’enfant, c’est dans le grand lit des parents qu’il trouve le réconfort quand s’évanouit la peur du noir. Mais le lit peut être aussi le lieu de l’abandon et de la sensualité. Un lit défait suggère la présence de l’Autre, étrange et familière à la fois, et nous trouble. La chambre est le lieu de l’intime, et le lit une île qui nous permet de protéger et de nourrir nos rêves.

Nombre d’œuvres exposées soulignent la dimension intime de la chambre et des corps endormis. Ces représentations résonnent avec des questionnements actuels, notamment liés à la santé et à nos rythmes de vie moderne.

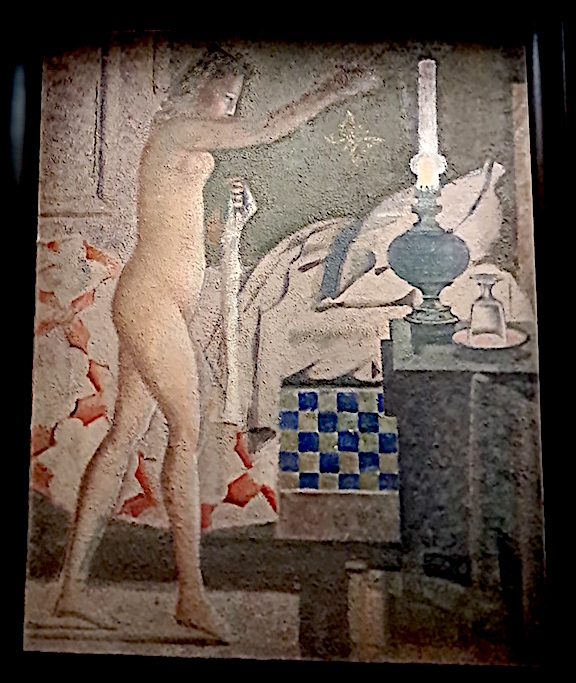

L’exposition s’achève symboliquement avec « La Phalène », chef d’œuvre de Balthus qui représente une jeune fille éteignant la lumière avant de se mettre au lit :

Balthus (Balthasar Klossowski dit de Rola) (1908-2001)

Dans l’exposition se trouve un dessin intitulé : « Le songe de Tartini » réalisé par Léopold Boilly :

Ce dessin est inspiré par « La Sonate des Trilles du Diable« , composée par Giuseppe Tartini au XVIIe siècle, une œuvre célèbre de la musique classique entourée de légendes sinistres.

Selon l’histoire, Tartini rêvait que le diable jouait une mélodie sublime et tenta de la reproduire à son réveil. Le morceau résultant, bien que magnifique, fut considéré comme une pâle copie de la version entendue dans le rêve. La première de la sonate suscita à la fois admiration et malaise en raison de sa complexité technique et de la sombre légende qui l’entourait. Cette légende, symbolisant la quête du savoir interdit, a influencé diverses formes d’art et continue de mettre les violonistes au défi avec sa difficulté technique et ses exigences émotionnelles.

Le musée Marmottan Monet se trouve :

2 rue Louis Boilly

75016 Paris

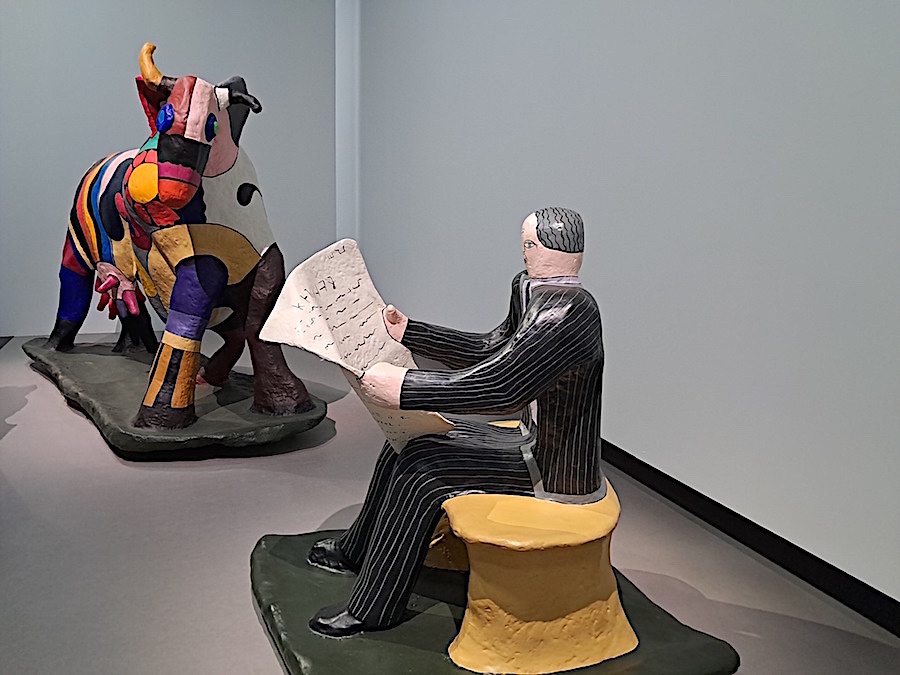

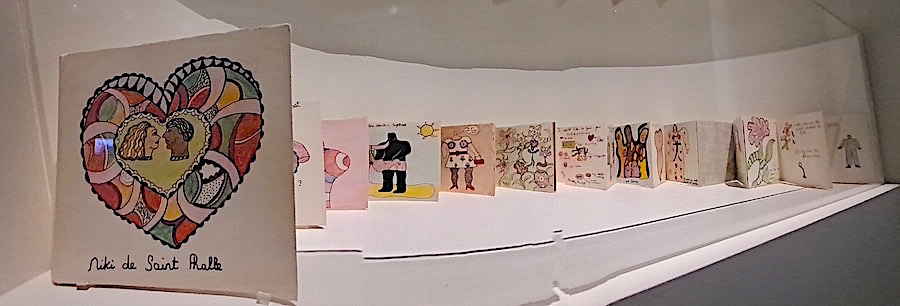

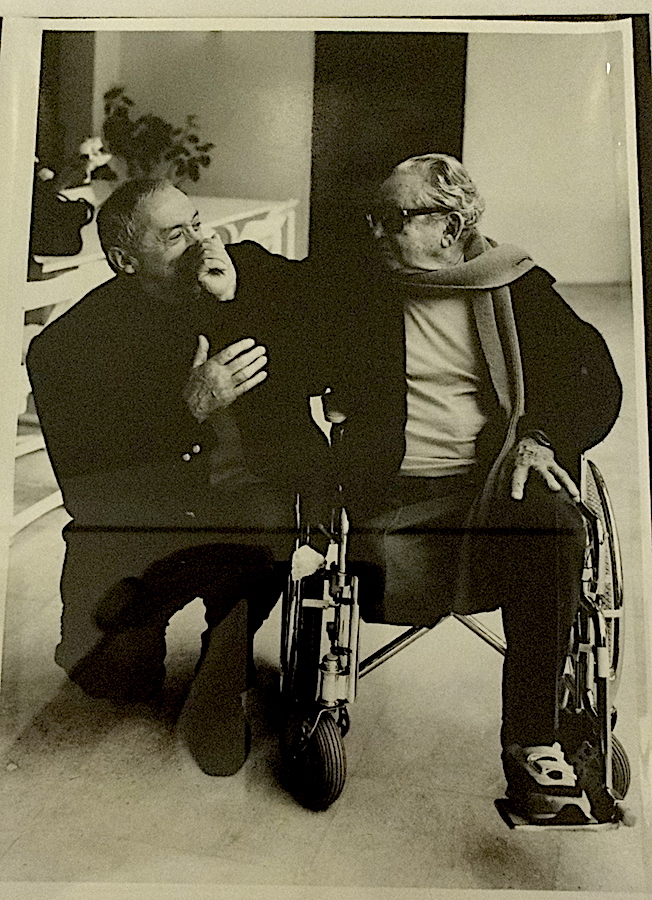

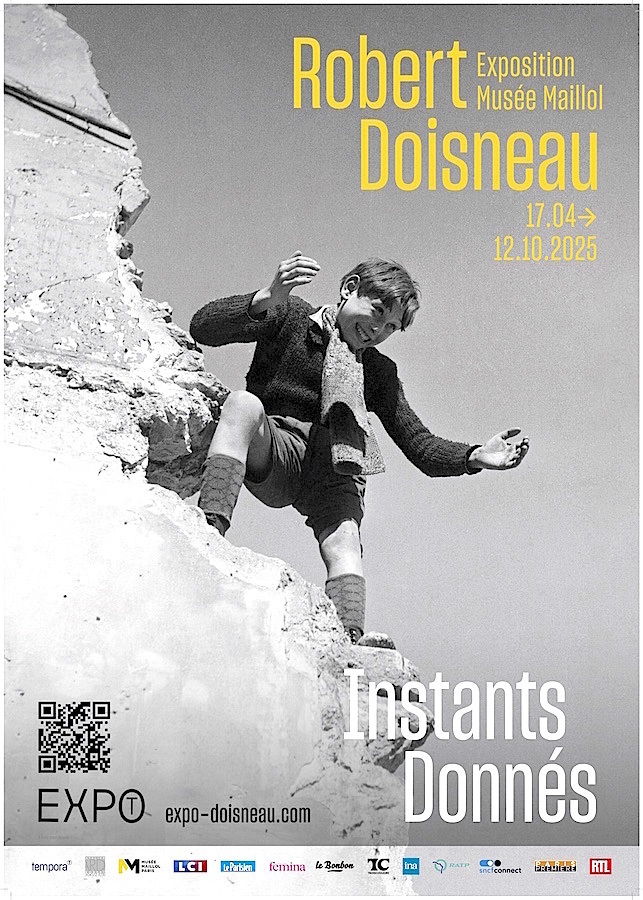

Maintenant, « L’Art d’Être Curieux »

laisse le Chat de Geluck

vous présenter ses voeux :

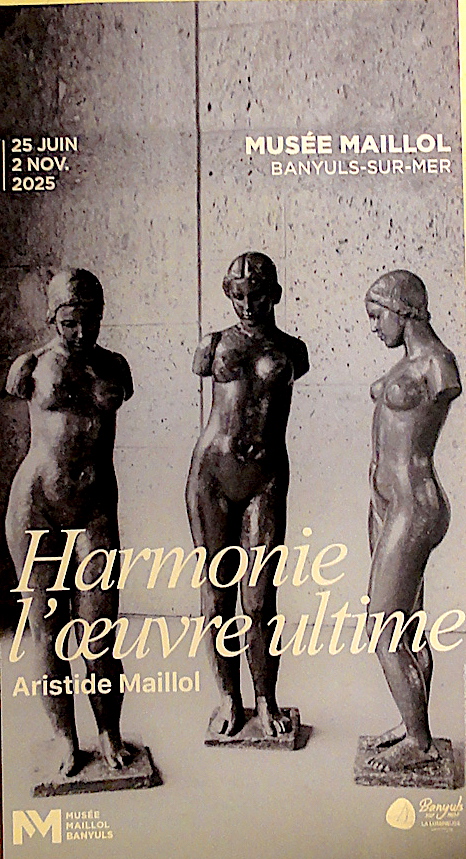

NOUS RETROUVERONS TRÈS BIENTÔT LE CHAT AU MUSÉE MAILLOL 🙂