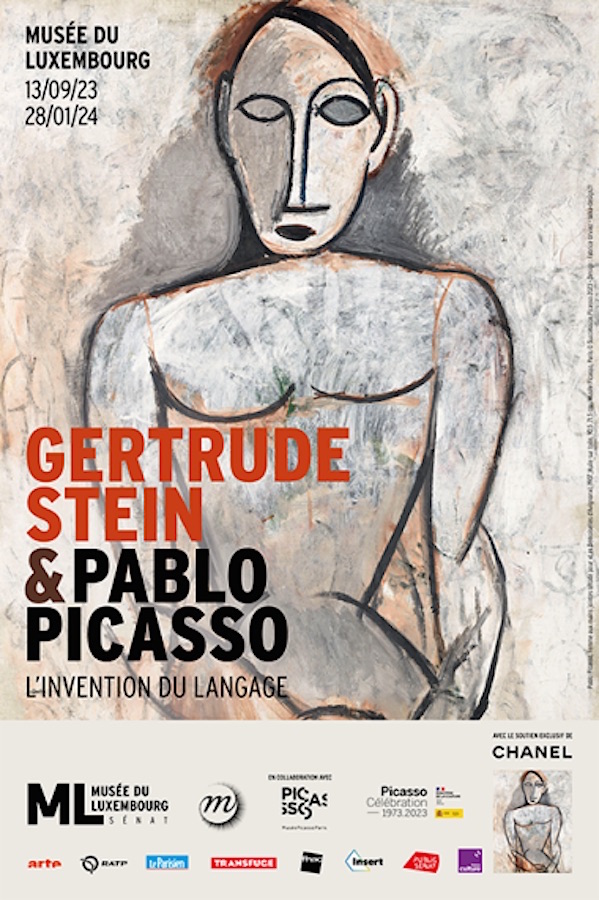

« Gertrude Stein et Pablo Picasso, l’invention du langage »

Jusqu’au 28 janvier 2024 au Musée du Luxembourg à Paris

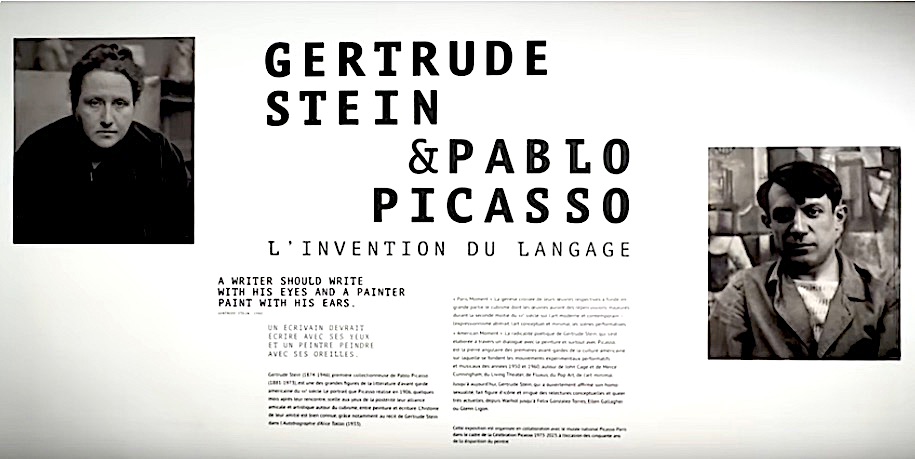

Cécile Debray et Assia Quesnel, commissaires de l’exposition, révèlent un aspect méconnu de l’histoire de l’art : l’amitié féconde de deux géants du 20e siècle, Gertrude Stein et Pablo Picasso :

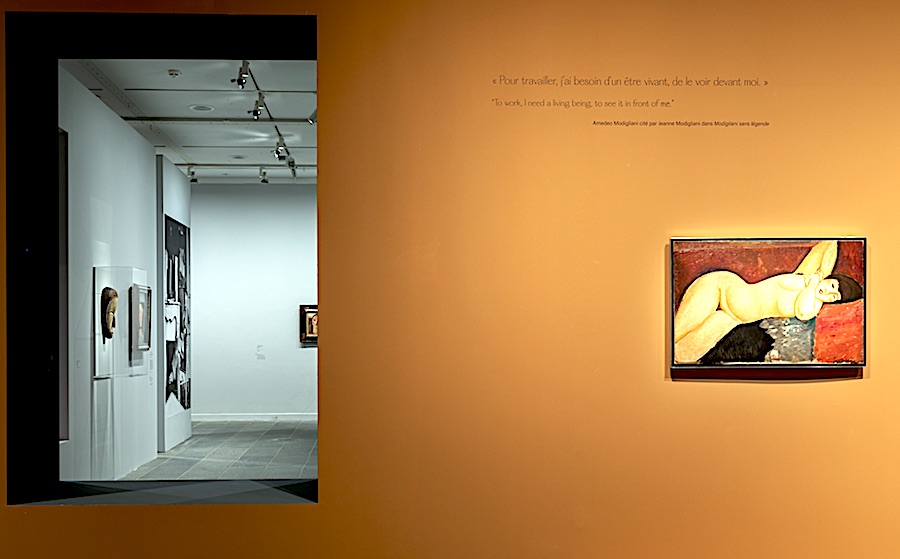

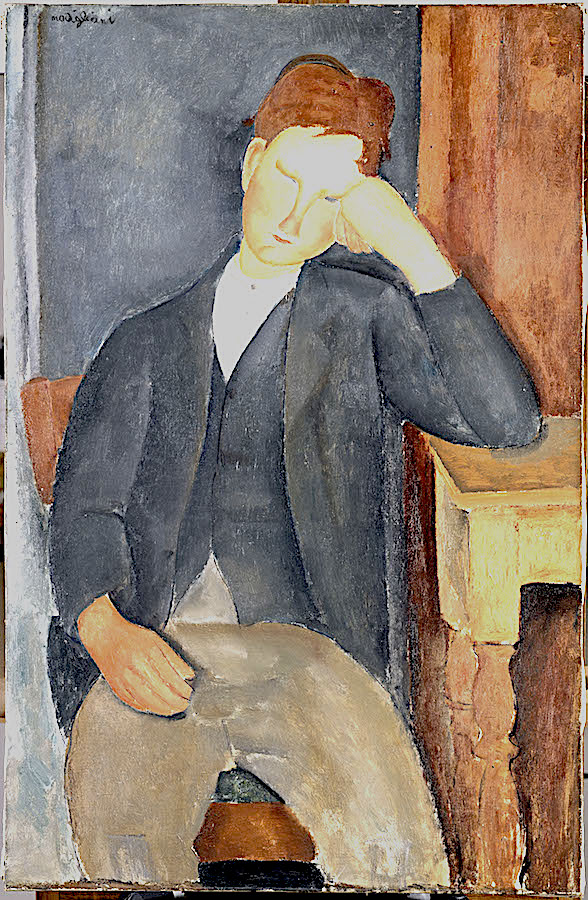

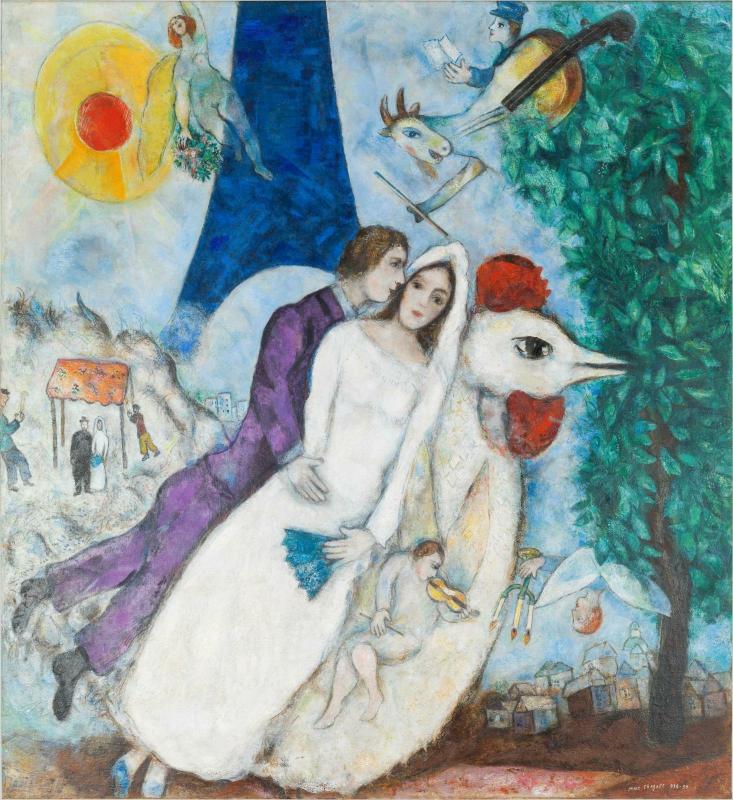

« C’est l’histoire d’une amitié hors norme, entre deux icônes du XXe siècle, Pablo Picasso et Gertrude Stein, celle qui fut sa première mécène. Le Musée du Luxembourg pose un regard décalé sur le maître espagnol, plaçant cette relation au cœur de la première avant-garde artistique du siècle dernier. Nous sommes ici, à Paris, Picasso est alors un jeune espagnol fraîchement arrivé dans la capitale. Il rencontre Gertrude Stein qui n’est pas encore la grande figure de la littérature américaine qu’elle deviendra. C’est l’évidence. Chez elle, Picasso découvre les peintures de Cézanne et de Matisse. Il décide de réaliser son portrait… Après 90 séances de pose, l’œuvre est enfin achevée. Les deux artistes se sont apprivoisés. S’ensuivra une amitié sans faille et une collaboration artistique exceptionnelle, mêlant les mots de l’une aux couleurs de l’autre, jusqu’à poser les fondements d’un nouveau langage artistique. Le cubisme était né. »

Gertrude Stein, écrivaine, poétesse, mécène a été la figure incontournable du monde de l’art de la première moitié du 20e siècle. Elle est née le 3 février 1874 en Pennsylvanie (USA) dans une famille juive, aisée, émigrée d’Allemagne.

Elle fait des études en psychologie et s’intéresse à ce que l’on nommait «l’hystérie féminine» et à une pathologie particulière liée aux troubles de l’écriture.

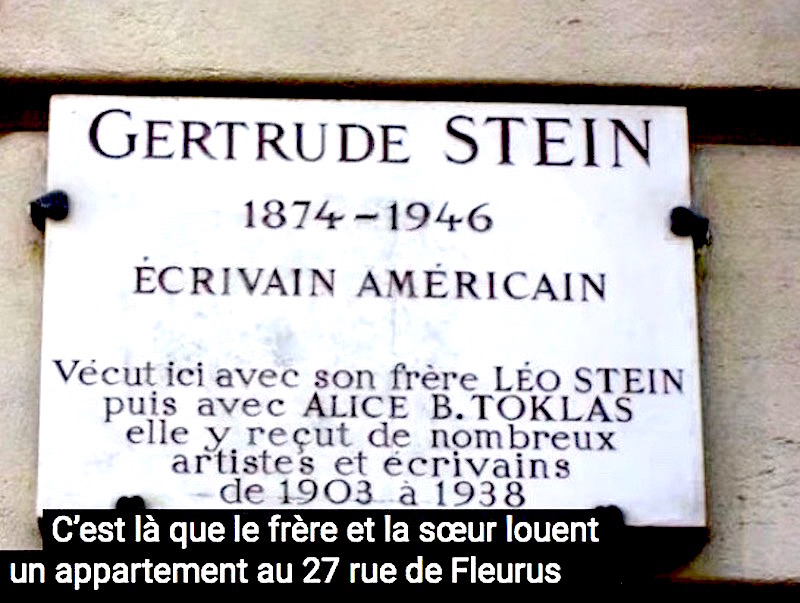

Très vite, elle se rend compte que c’est l’écriture même qui l’intéresse. En 1904, elle quitte les États Unis pour rejoindre son frère Léo, collectionneur de tableaux, qui s’est installé à Paris en 1902.

En 1907, elle rencontre Alice Toklas (la secrétaire de son frère Léo) qui restera sa compagne jusqu’à sa mort en 1946. Très rapidement, elles s’installent ensemble et reçoivent des écrivains ainsi que des peintres avant-gardistes comme Picasso, Matisse, Braque…

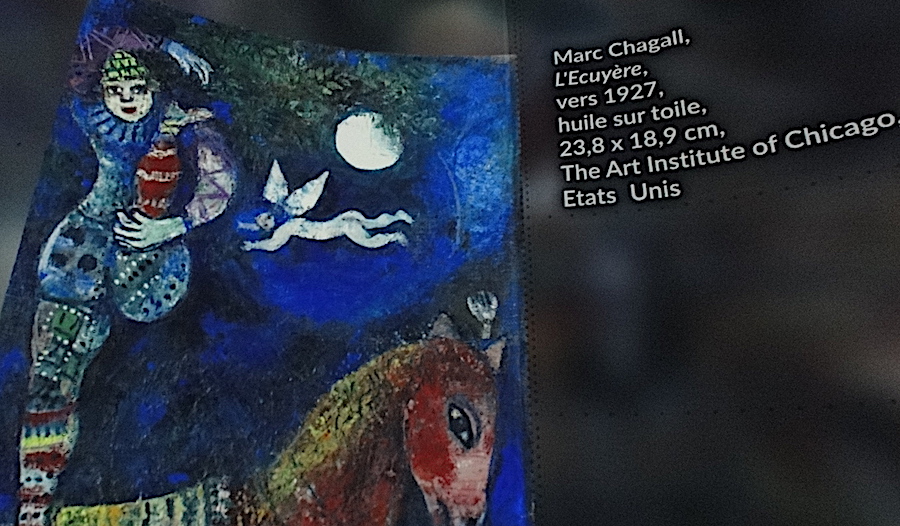

À l’automne 1905, Picasso rencontre Gertrude et Léo Stein, qui lui achètent de très nombreuses toiles, ce qui lui permet à la fois une aisance financière et une nouvelle stimulation intellectuelle.

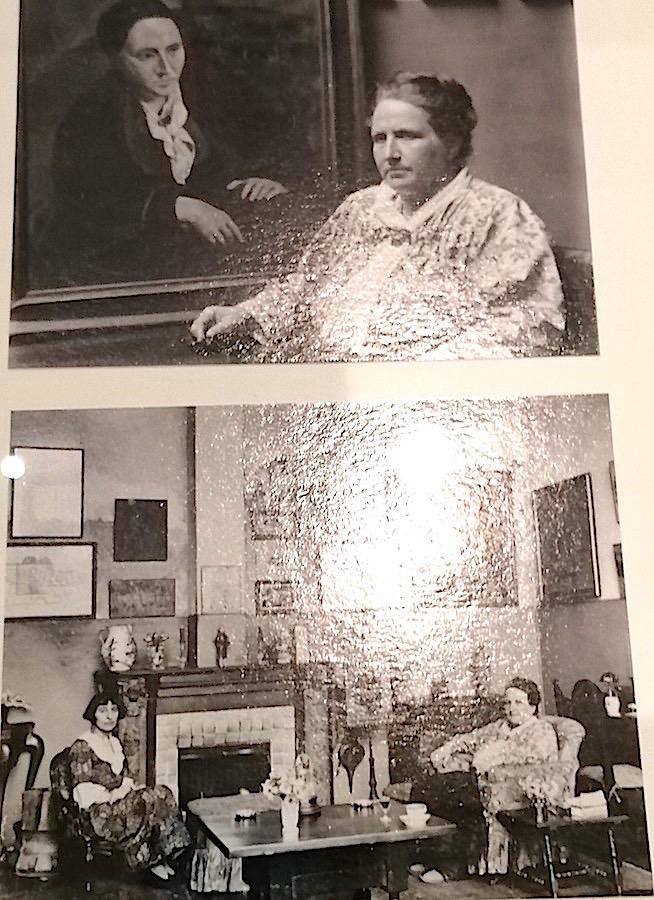

La même année, Gertrude Stein accepte de poser pour lui et il commence «Le Portrait de Gertrude Stein» (New York, Metropolitan Museum of Art) qu’il terminera en 1906.

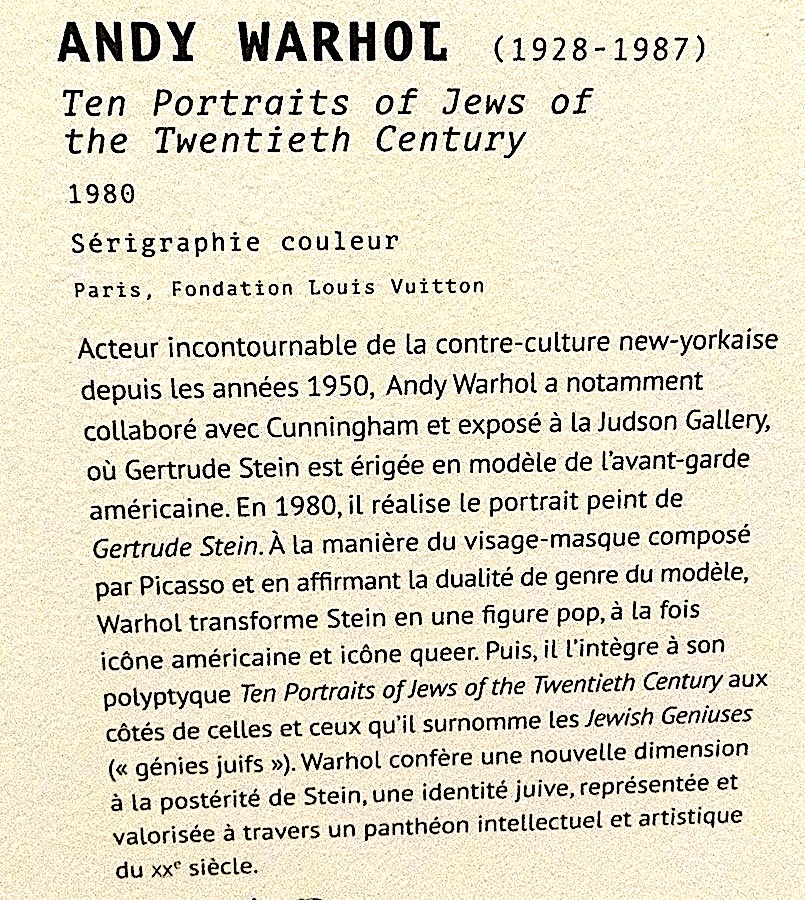

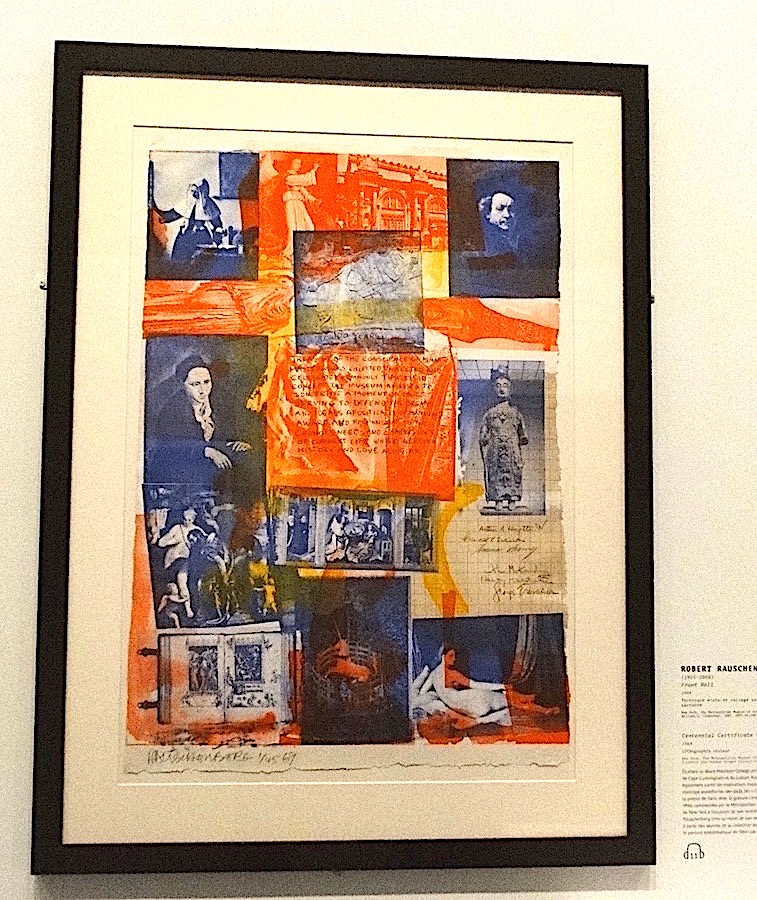

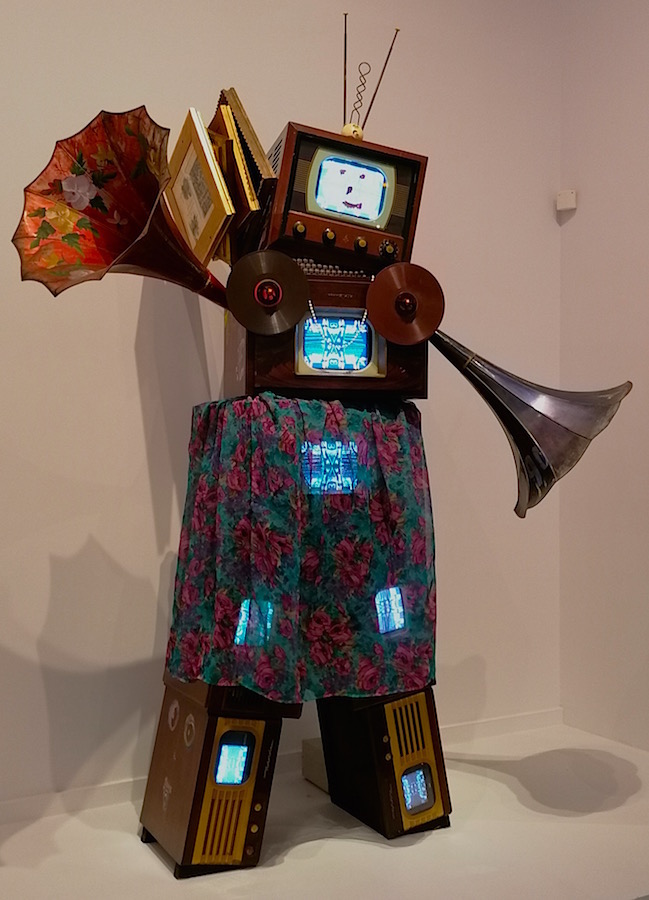

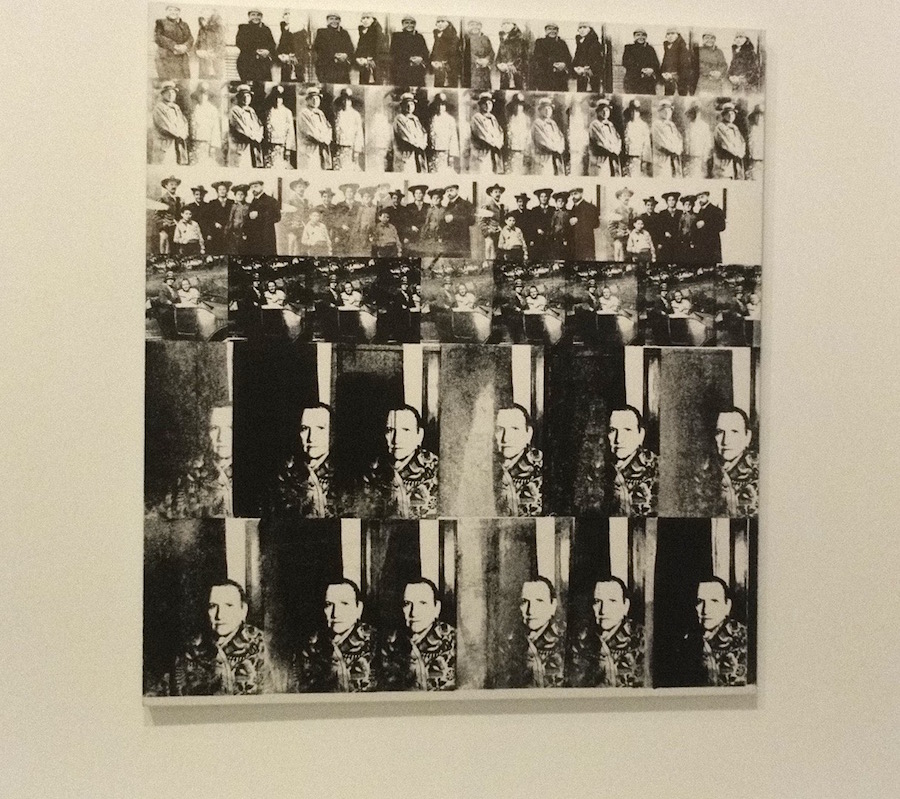

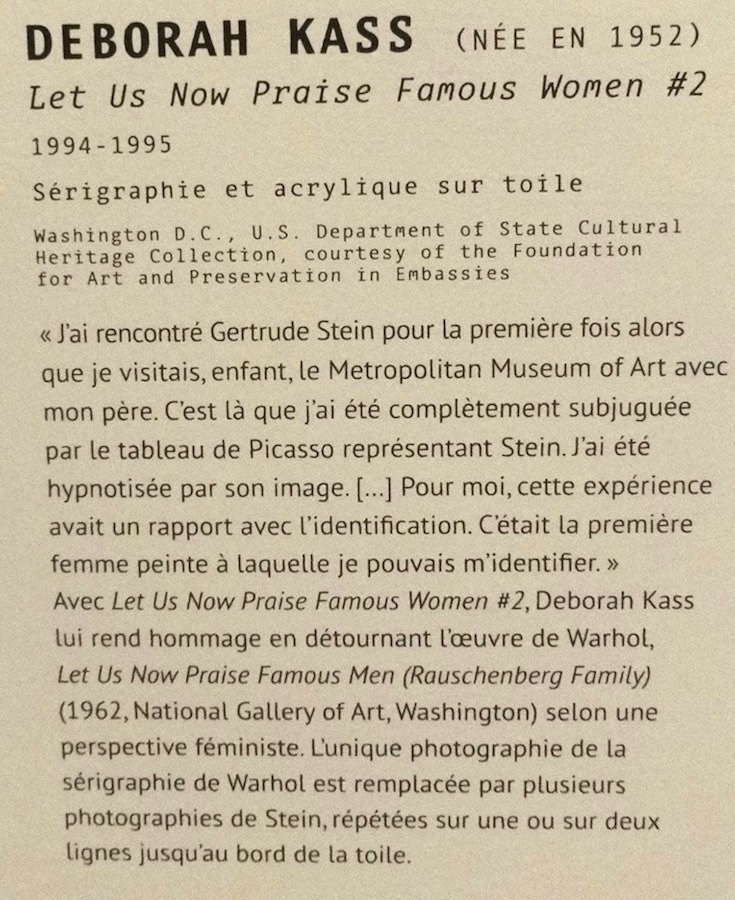

D’autres peintres feront le portrait de Gertrude Stein (Félix Valloton, Françis Picabia) et, après sa mort, elle devient «la muse» d’autres artistes. Par exemple, Andy Warhol l’inclut dans « 10 portraits de juifs au XXème siècle».

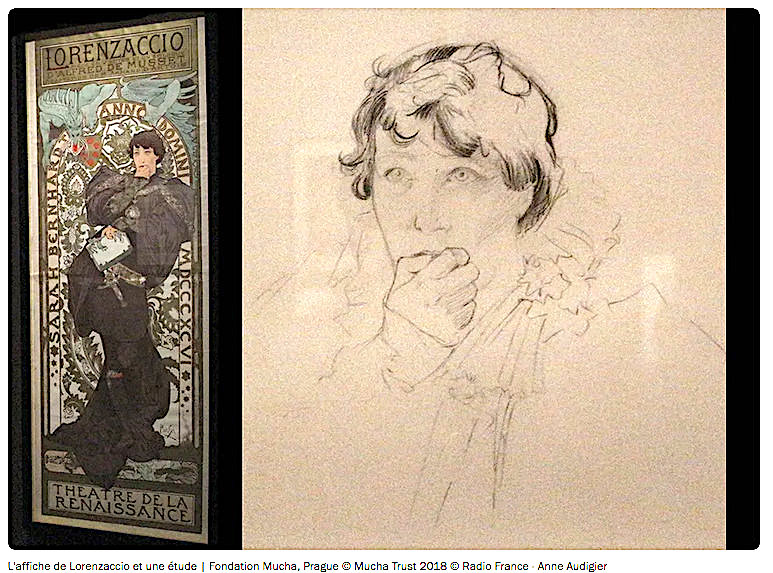

en partant de la gauche

Une affiche en trompe l’oeil ?

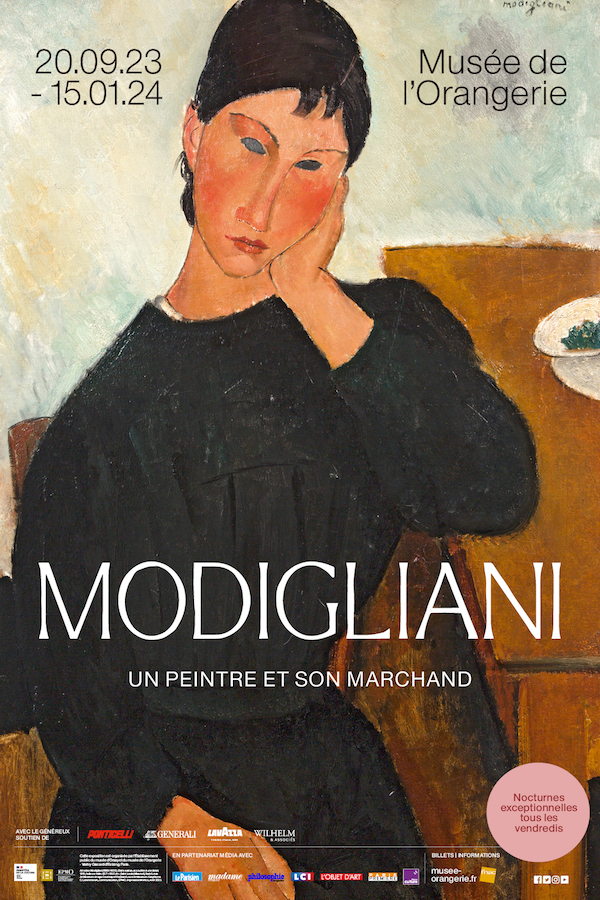

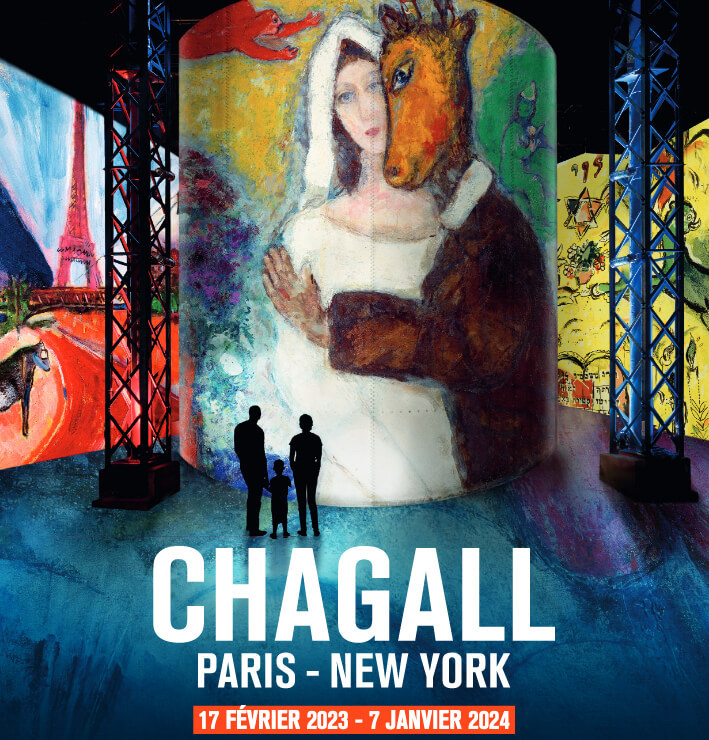

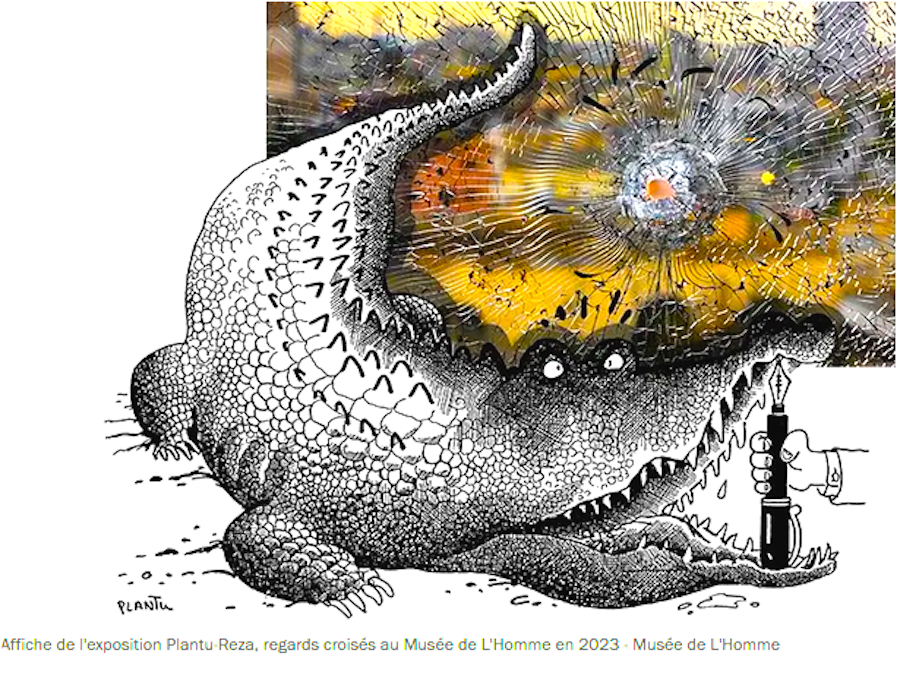

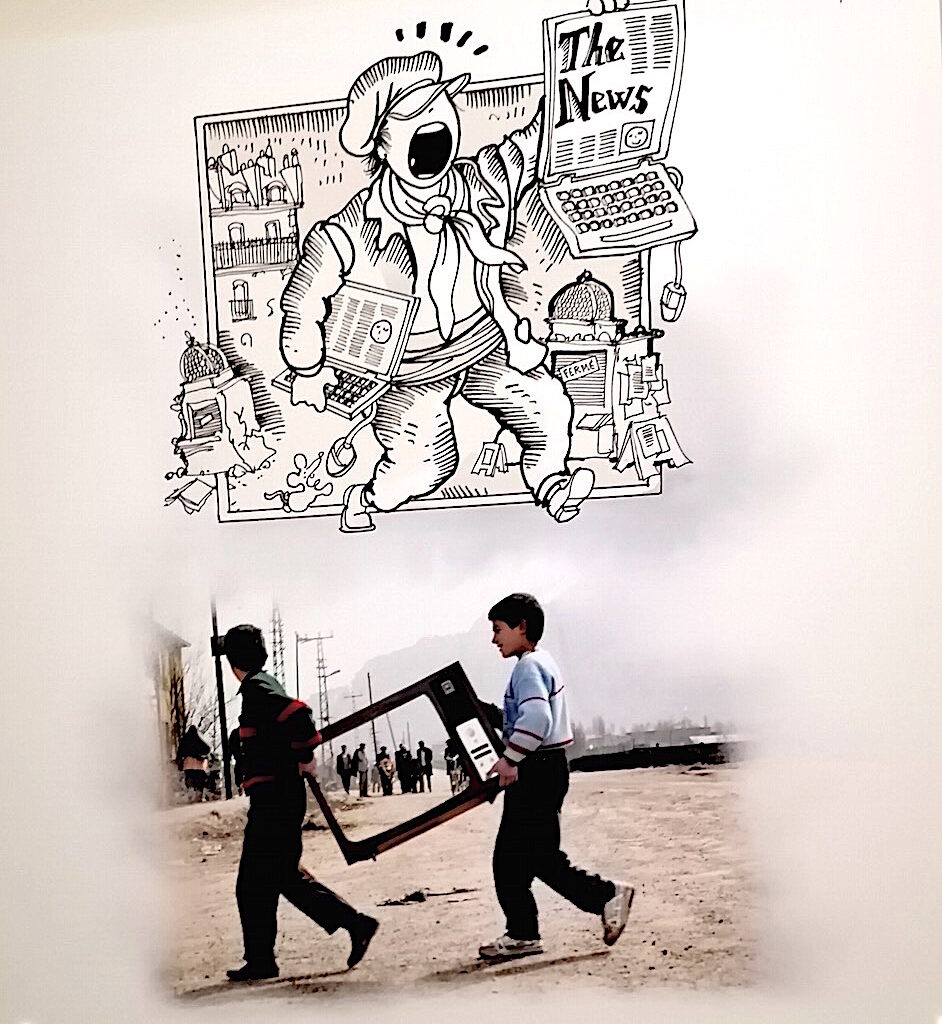

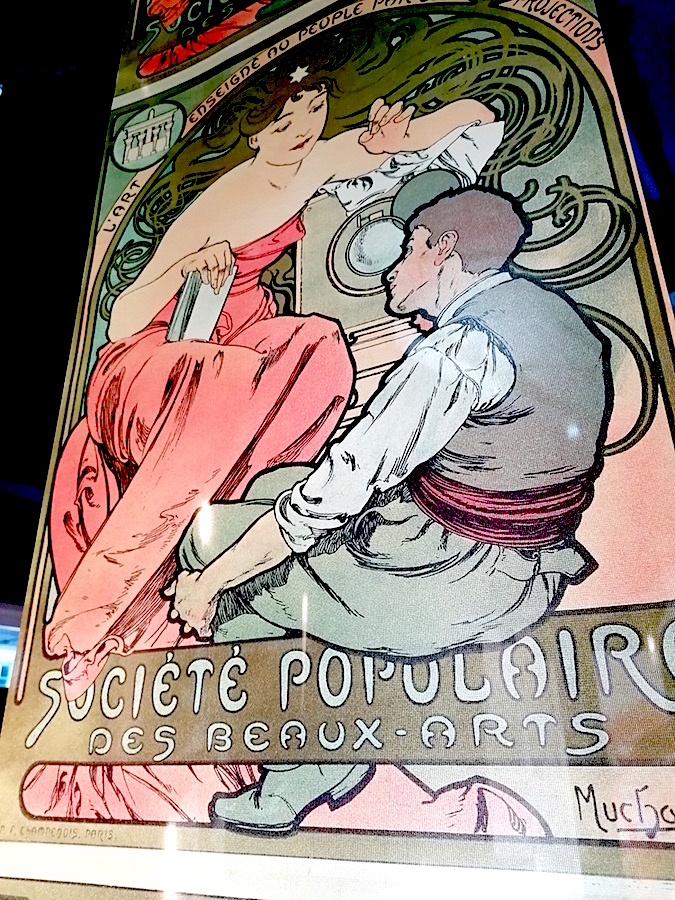

Pour la plus grande majorité des visiteurs et visiteuses, l’affiche est la première sollicitation qui invite à aller voir une exposition. Puis, dès l’entrée dans les lieux, la lecture du texte d’intention (rédigé par la ou le commissaire de l’exposition) donne la trame de ce que nous allons voir, regarder, admirer ou tout simplement, découvrir.

Pour l’exposition «Gertrude Stein et Pablo Picasso – L’invention du langage», il en est de même tant au niveau de l’affiche que de la lecture du texte d’intention, et nous nous préparons alors à voir une exposition sur Picasso, conforté.es que nous sommes par les diverses commémorations du cinquantenaire de la mort de ce dernier en 1973.

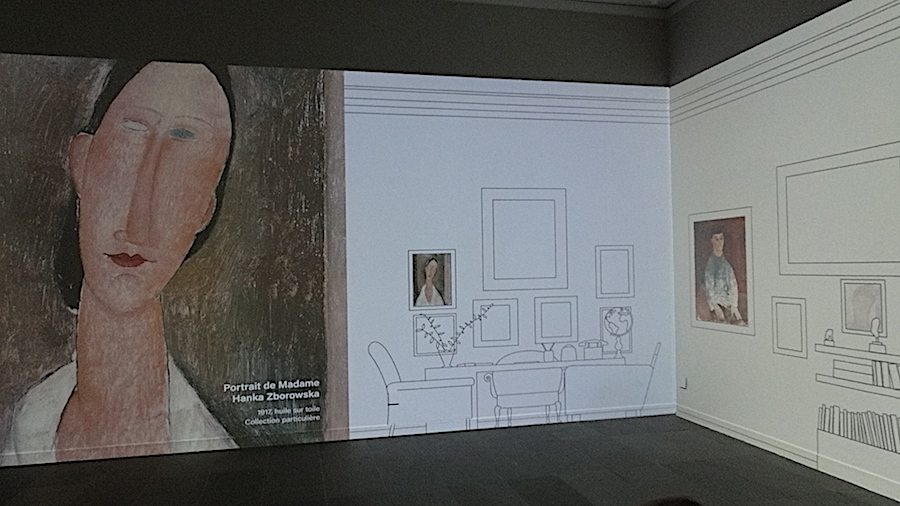

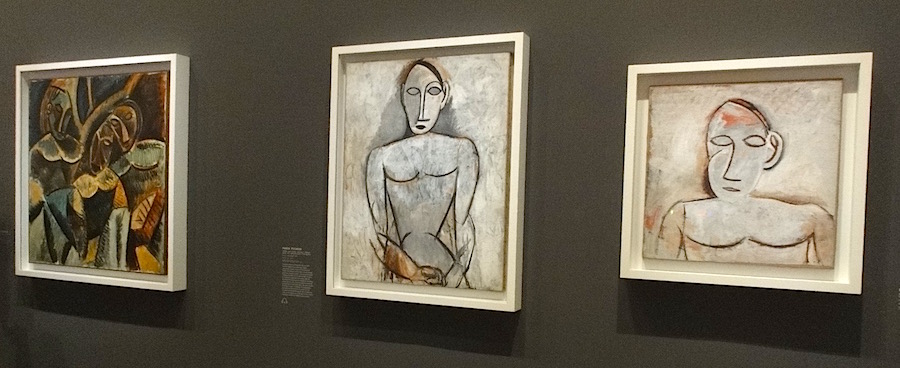

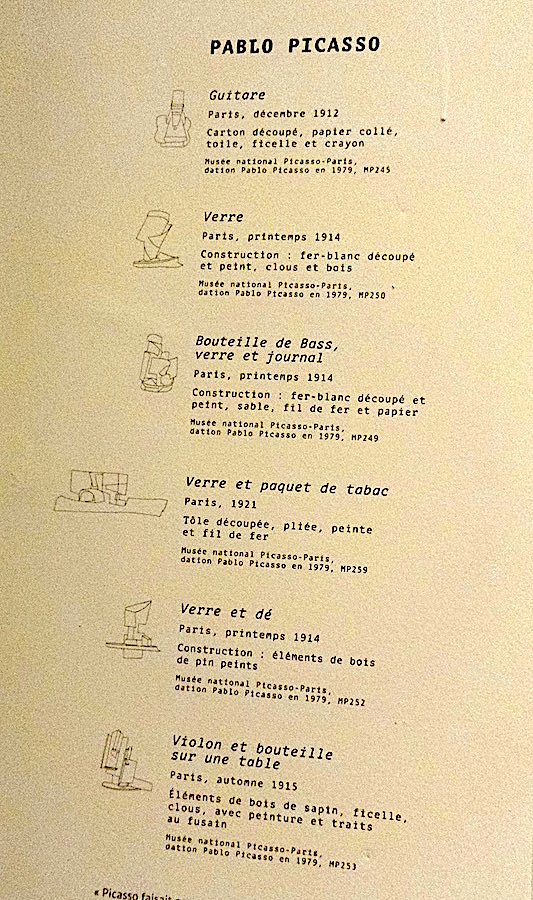

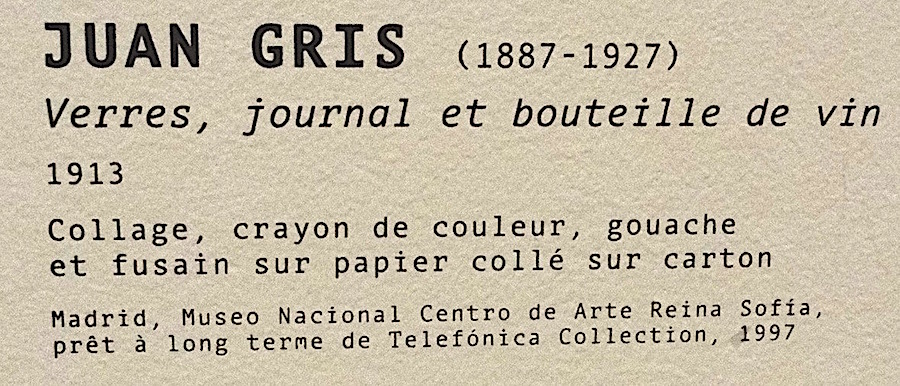

Et, c’est là que, pour le public, les interrogations commencent… Même si vingt huit œuvres de Picasso, Braque et Juan Gris sont présentées dans l’exposition, nous réalisons rapidement qu’une pièce «majeure» manque : Le « Portrait de Gertrude Stein » par Picasso (resté au Metropolitan muséum à New York) qui, pour nous, devait représenter le lien entre Gertrude Stein et Pablo Picasso. On ne l’aperçoit qu’au fond du salon de Gertrude Stein, pris en photo par Man Ray… Une reproduction en couleur dans l’exposition aurait été bienvenue!

Cependant, regarder, contempler les tableaux de Pablo Picasso, de Braque, de Juan Gris nous permet d’avancer dans le cubisme à travers ses différentes étapes.

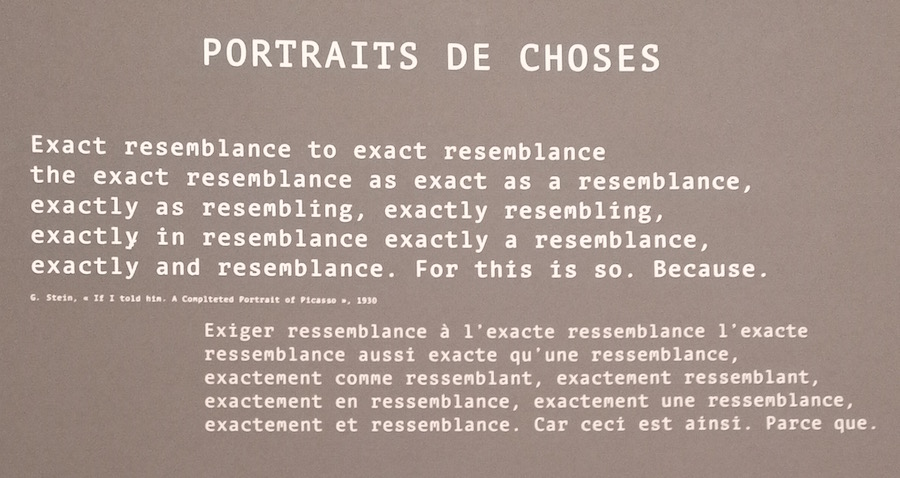

Mais, comment comprendre le lien avec « l’invention du langage » entre l’écrivaine et le peintre qui n’est représenté que par la citation de Gertrude Stein sur le mur, à l’entrée de l’exposition ?

C’est lorsque nous arrivons dans un nouvel espace, dit «second temps de l’exposition», consacré essentiellement à Gertrude Stein et aux artistes qu’elle a inspirés, que nous comprenons que :

«Loin de raconter les liens unissant la poétesse et le peintre, cette exposition fait la part belle à l’influence de Gertrude Stein sur les artistes du XXe siècle.»

Olivier Cena dans Télérama, 13 septembre 2023.

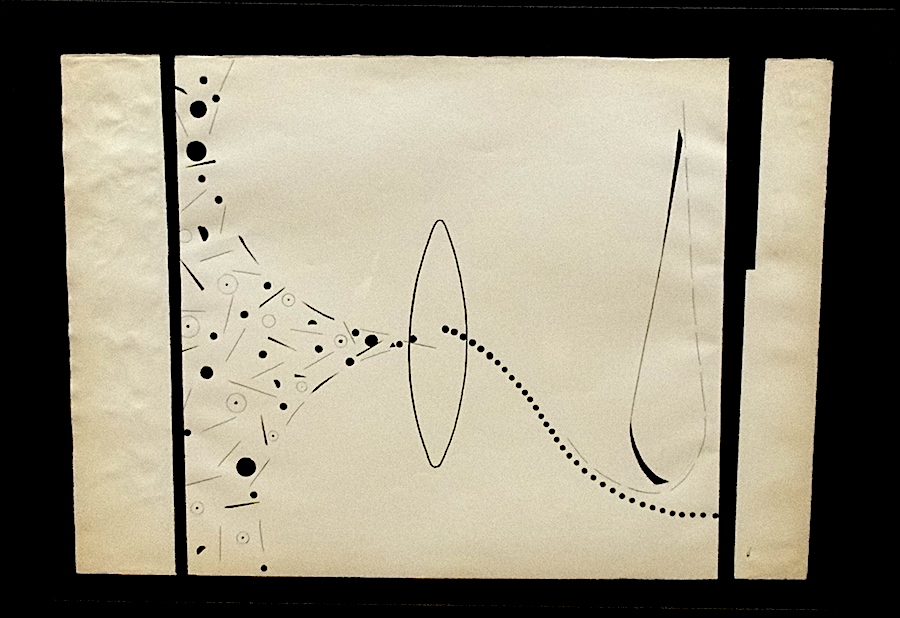

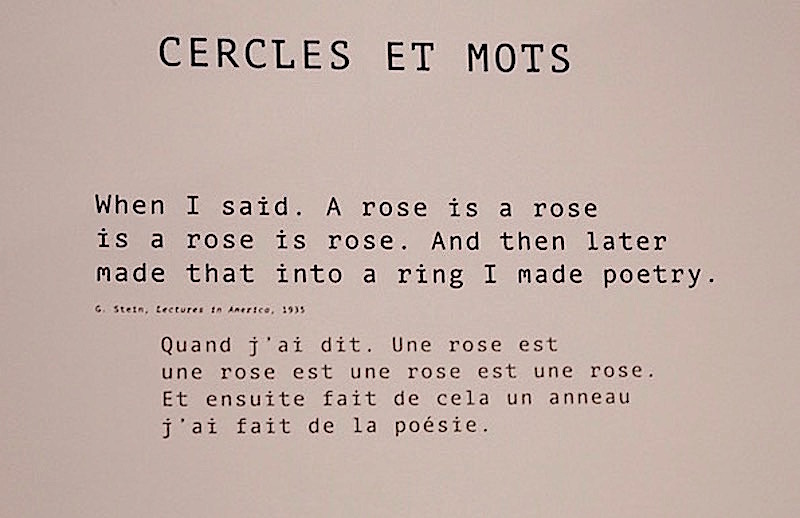

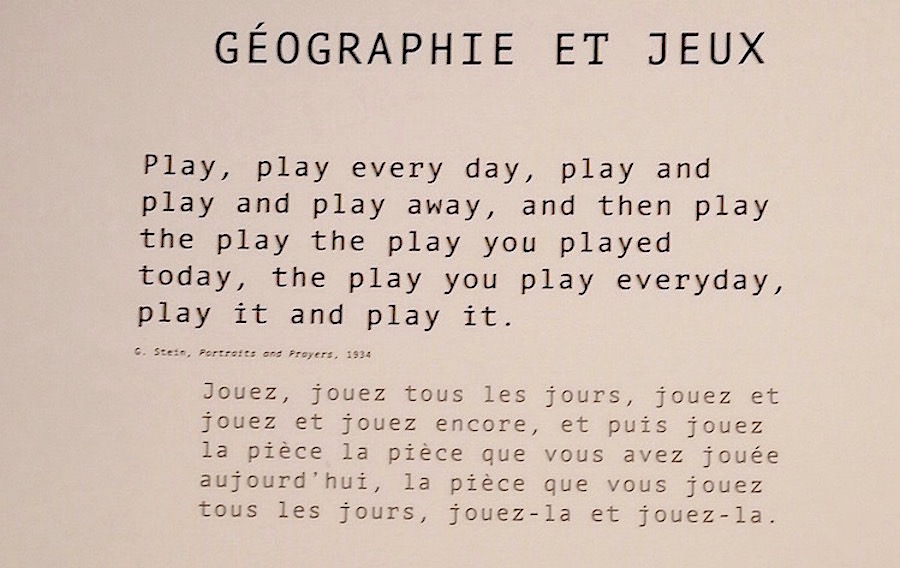

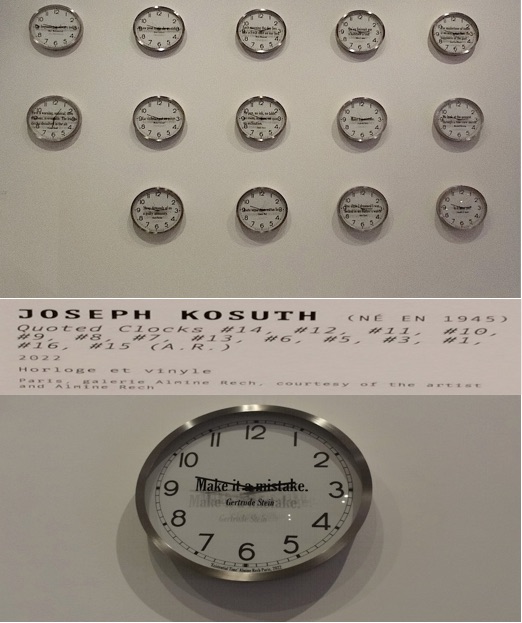

En 1922, Gertrude Stein publie un recueil de poésie : «Géographie et autres pièces» dans lequel elle travaille sur la répétition : « A rose is a rose is a rose is a rose » qui deviendra sa devise.

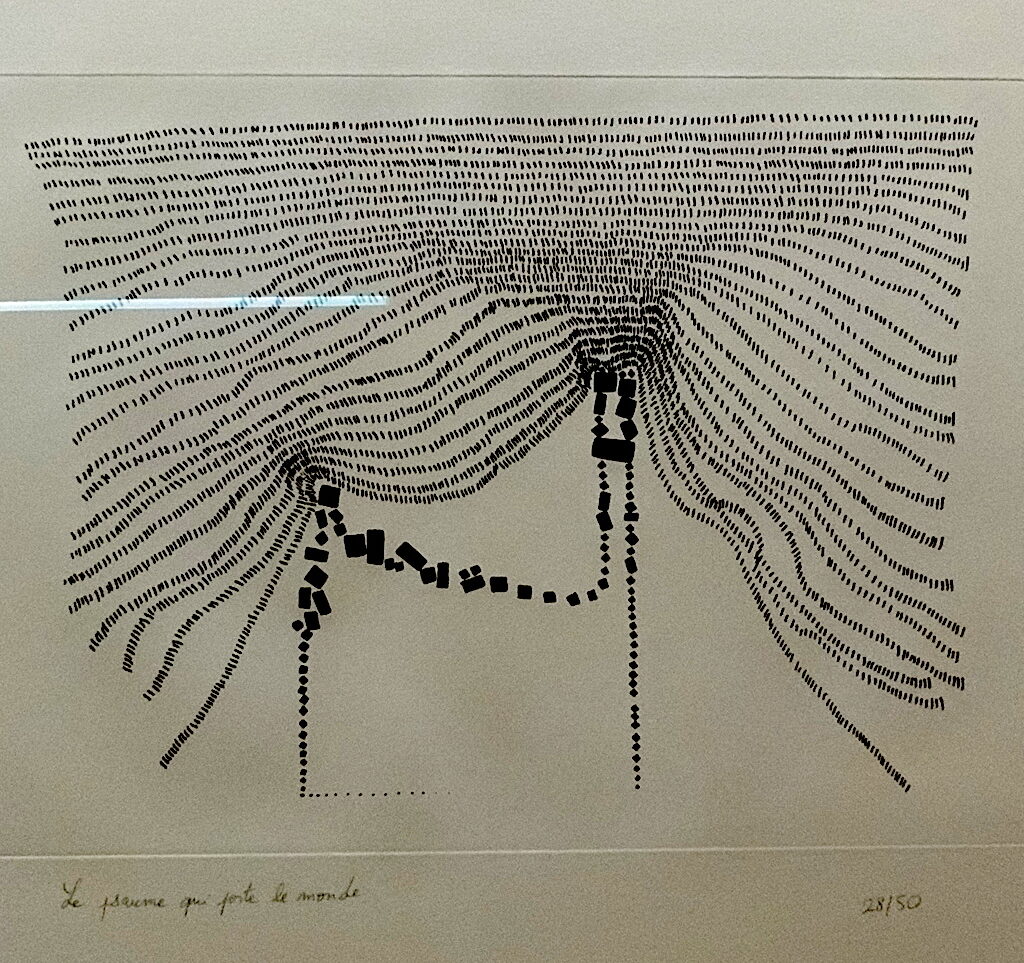

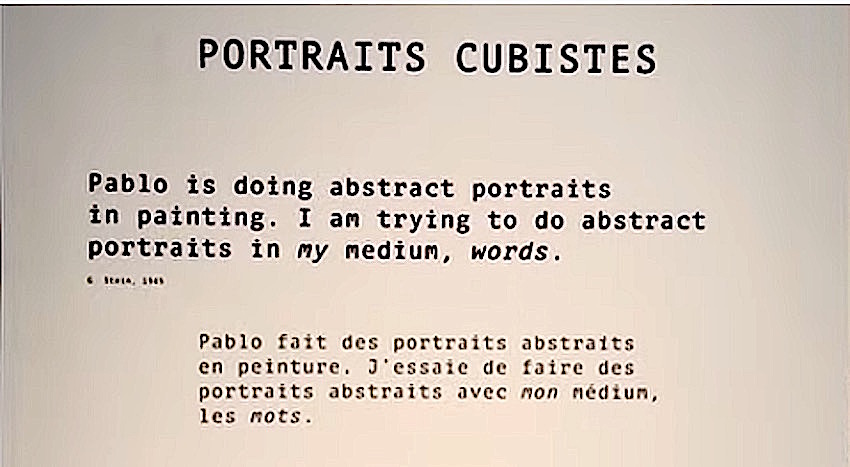

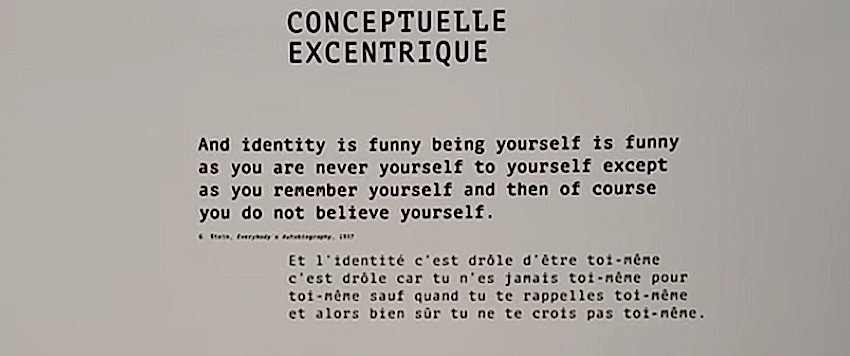

La singularité de l’écriture de Gertrude Stein, réside dans la répétition des mots, plusieurs fois mise en exergue dans l’exposition :

Ses écrits inspirent toujours des artistes affiliés au mouvement de «l’art conceptuel »: Ellen Gallagher, en 2000, aborde la question des esclaves noirs américains, comme Gertrude Stein en son temps.

D’autres artistes contemporains – inspirés peut-être malgré eux par Gertrude Stein! – posent aussi la question genrée de l’écriture : « Elle/Il/She/He » résonne avec les questionnements actuels sur l’écriture inclusive:

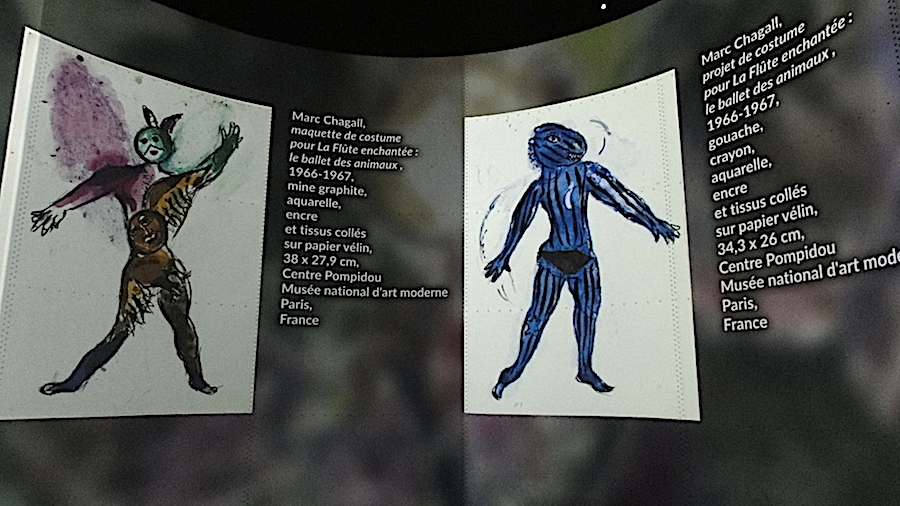

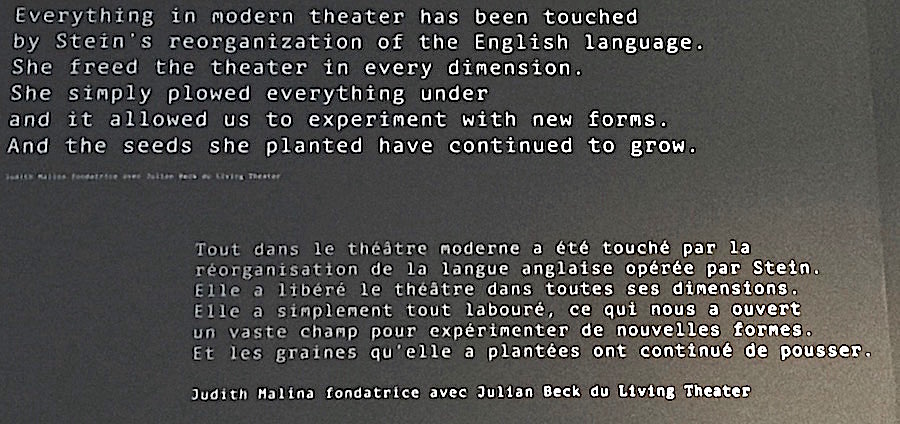

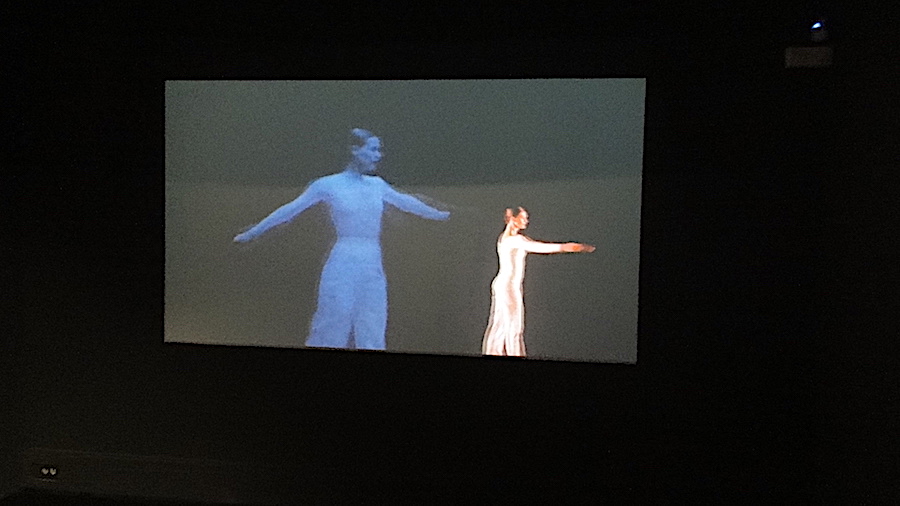

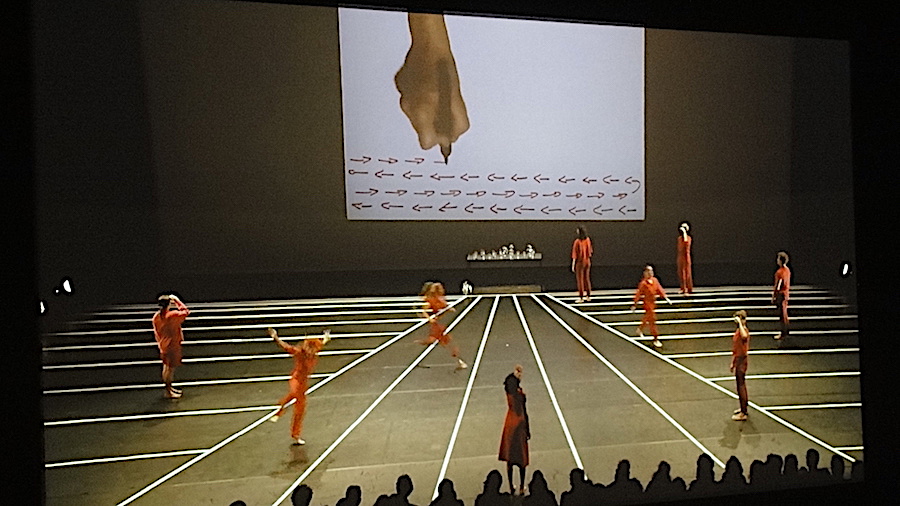

De la même façon, des compagnies de danse contemporaine, de théâtre, et autres expressions artistiques puisent toujours leur inspiration dans son travail…

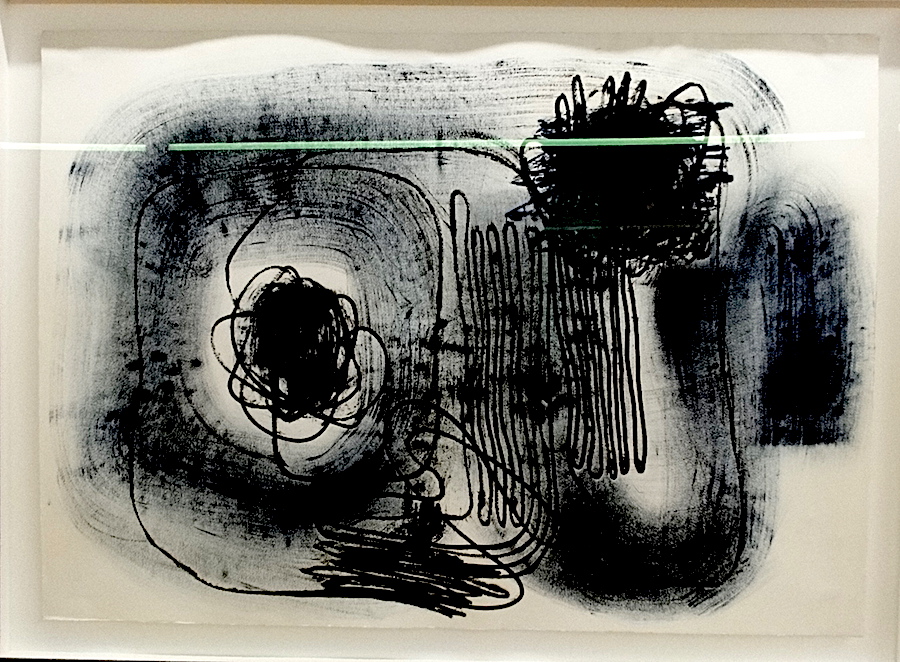

Si les peintures et autres œuvres exposées dans les premières salles nous donnent à voir le début d’un nouveau style d’expression dans la peinture : le cubisme, initié par Picasso, dans le second temps de l’exposition nous sommes dans l’influence de Gertrude Stein et son héritage dans l’art moderne et conceptuel.

Une exposition «en trompe l’œil» ou deux expositions dans une ?

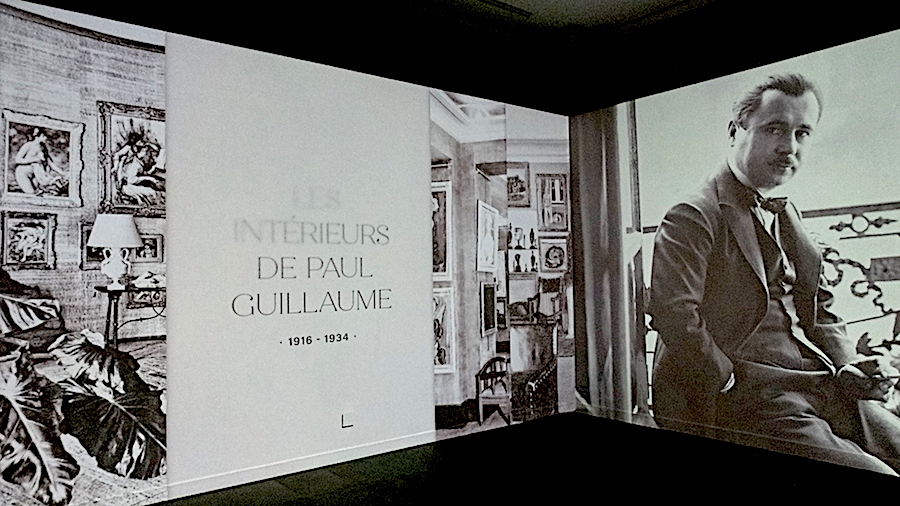

Initialement, le musée du Luxembourg avait prévu une exposition sur Picasso et la Russie. L’actualité géopolitique a suspendu ce projet, et le musée a dû s’orienter différemment pour rendre un hommage à Pablo Picasso pour le cinquantième anniversaire de sa mort, tout en donnant de la visibilité à une personnalité peu ou pas connue.

À quand une exposition consacrée à Gertrude Stein ?

«Si Gertrude Stein avait été un homme elle aurait été, sans doute, l’écrivain le plus important de la littérature américaine moderne»

Carl André, peintre et sculpteur de l’Art minimaliste américain.

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard

75006 PARIS

Tous les jours de 10h30 à 19h.

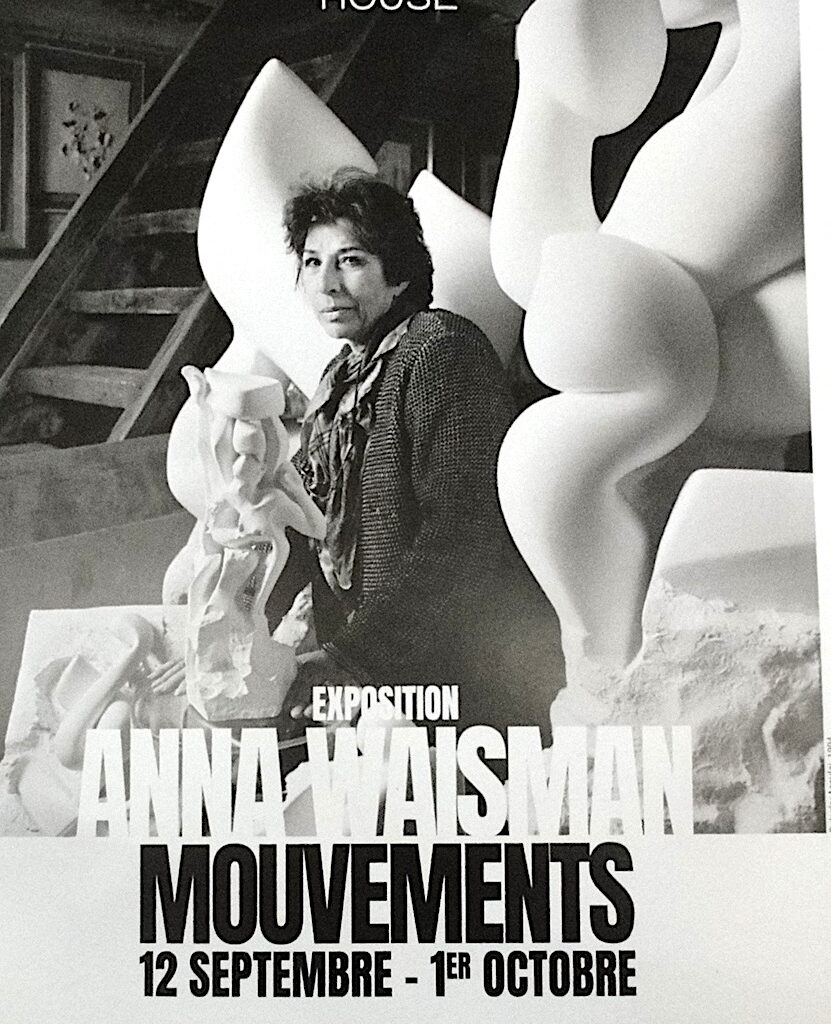

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 24 OCTOBRE 2023

MUSÉE SOULAGES

(c)Succession Varda

Un an déjà

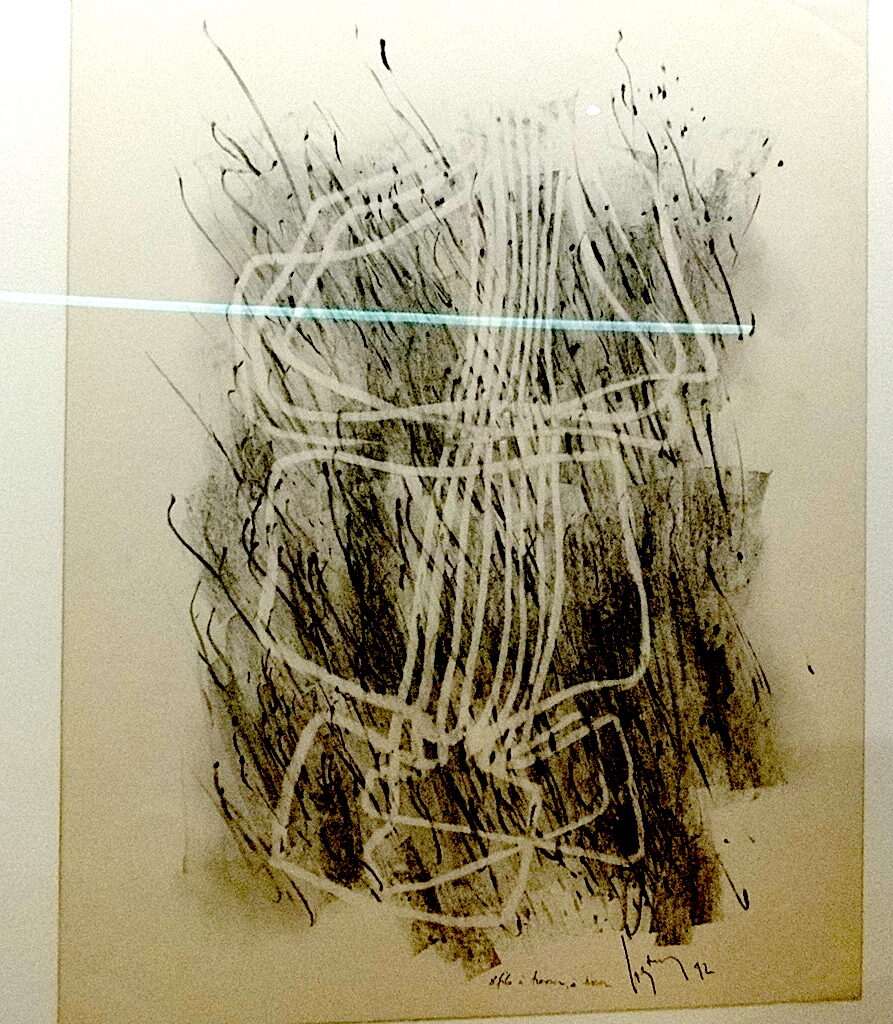

Pierre Soulages nous a quittés le 25 octobre 2022. Un an déjà et pourtant… Le peintre n’a jamais été aussi présent dans son musée, dans le cœur de ceux qui aiment son œuvre.

En ce jour anniversaire du décès du peintre le musée Soulages adresse ses affectueuses pensées à son épouse Colette.

L’exposition Les Derniers Soulages 2010 – 2022 actuellement présentée dans le musée se poursuit jusqu’au 7 janvier 2024.

Elle incarne l’énergie et la curiosité qui fut celle du peintre jusqu’à la fin : 44 œuvres de 2010 à 2022 brossant un tableau varié des Outrenoir, des œuvres monumentales comme intimes. Les visiteurs, déjà plus de 75000, ont découvert un Soulages inédit, des toiles plus lumineuses que jamais, une matière expressive, des détails très significatifs. Soulages toujours conjugue le futur au présent.

Figure dans cette exposition la toile ultime, Peinture 102 x 130 cm, 15 mai 2022, qui fait partie de l’importante donation de 7 peintures Outrenoir offertes au musée par Colette Soulages en juin dernier. Elles viennent s’ajouter à l’incomparable ensemble monographique retraçant de manière exhaustive l’œuvre de Soulages de 1934 à 2022.

En 2024 le musée Soulages célèbrera son dixième anniversaire s’affirmant plus que jamais comme le lieu de référence pour aller à la rencontre de ce peintre majeur de notre temps.

En 2020 de jeunes plasticiens et éditeurs demandaient au peintre le mot qu’il aimait le plus, pour l’imprimer sur un rouleau de toile, une œuvre : il répondit Encore.

MUSÉE SOULAGES

epcc RODEZ