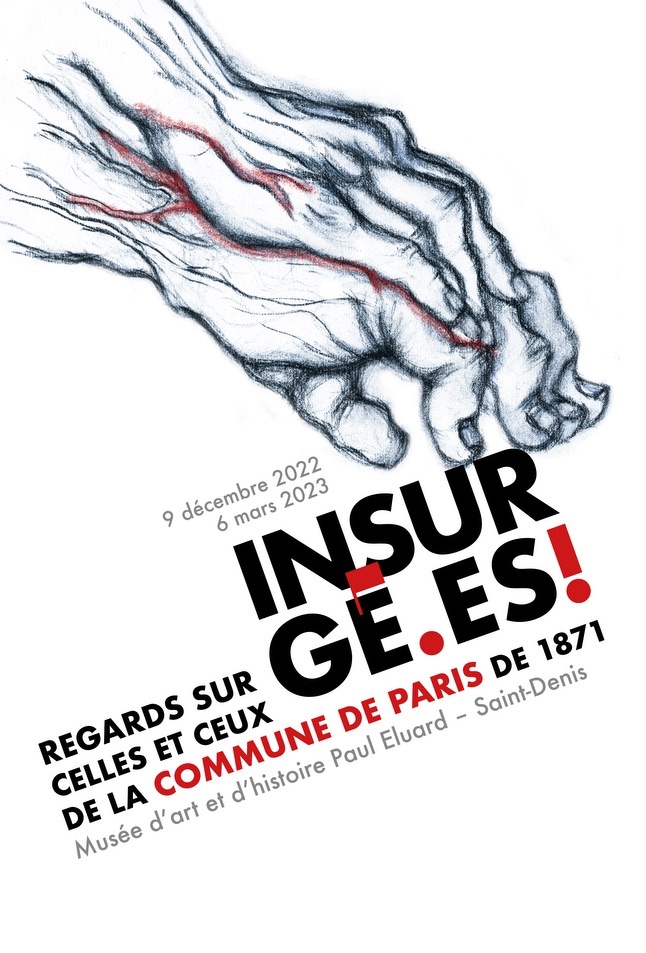

À Saint-Denis « la ville rouge », connue principalement pour abriter dans sa basilique la quasi totalité des tombeaux des rois, reines et princes de France, le «Musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard» présente l’exposition :

« Insurgé.es !

Regards sur celles et ceux

de la Commune de Paris de 1871 ».

Installé dans les bâtiments de l’ancien carmel de Saint-Denis, le Musée d’art et d’histoire abrite notamment une exposition permanente sur le siège et la Commune de Paris.

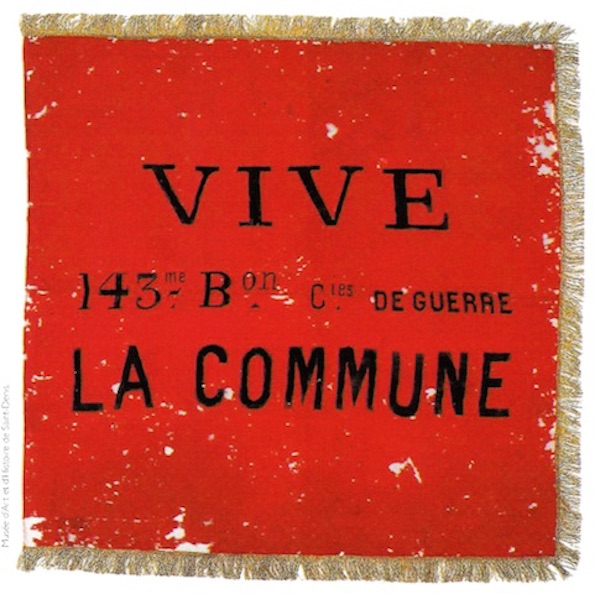

La ville de Saint-Denis possède le fond le plus important au monde sur la Commune de Paris, partagé entre les archives municipales, la médiathèque, et surtout le musée, qui détient plus de 15.000 documents et objets sur la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et sur la Commune.

18 mars 1871 – 28 mai 1871

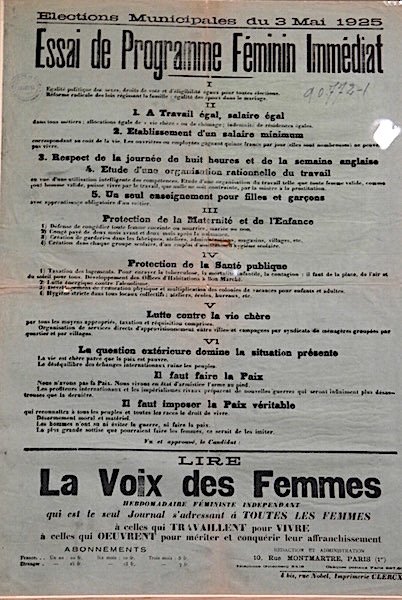

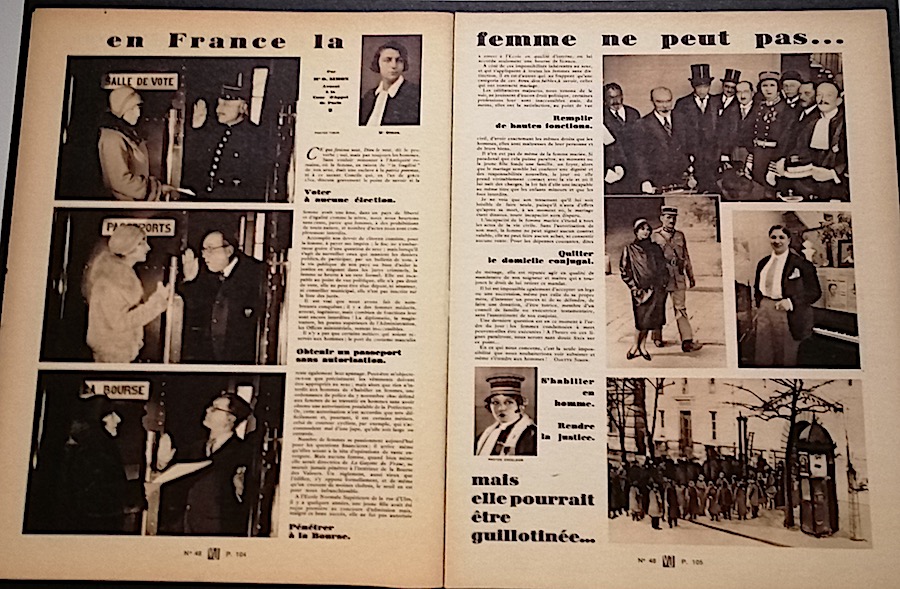

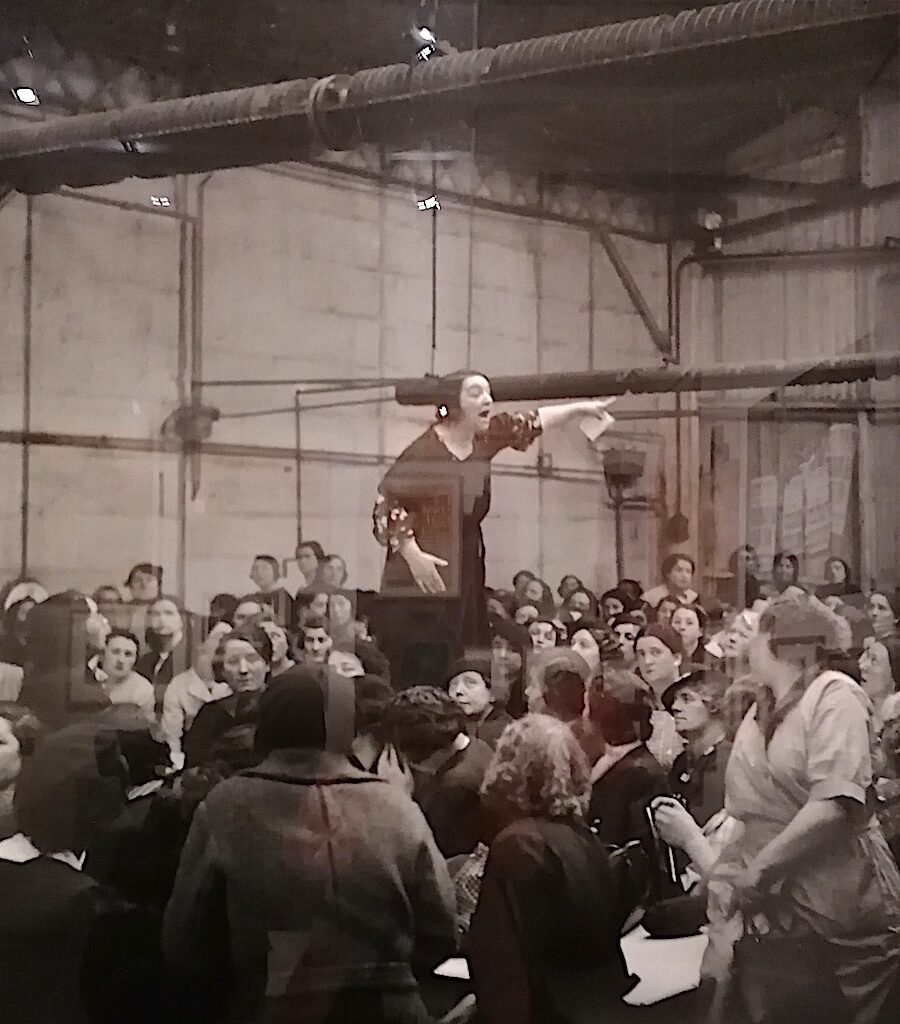

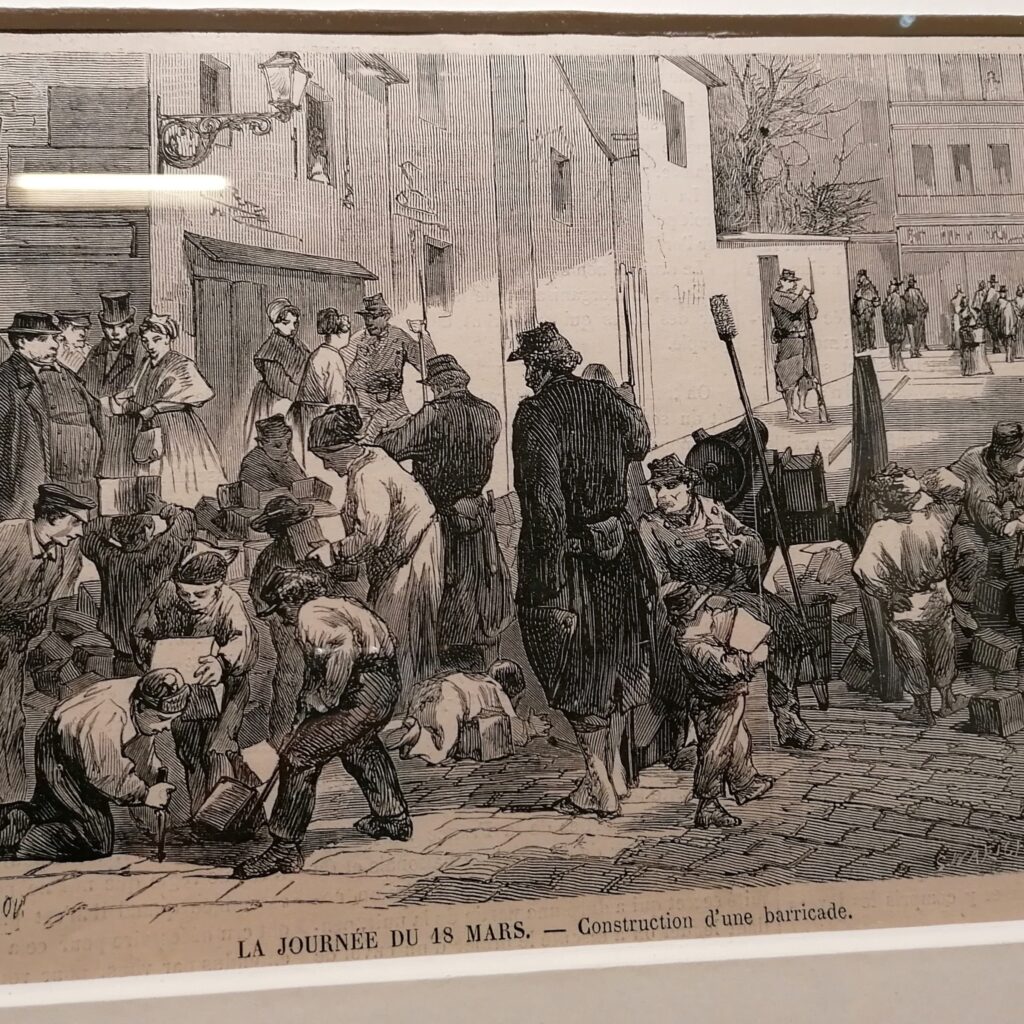

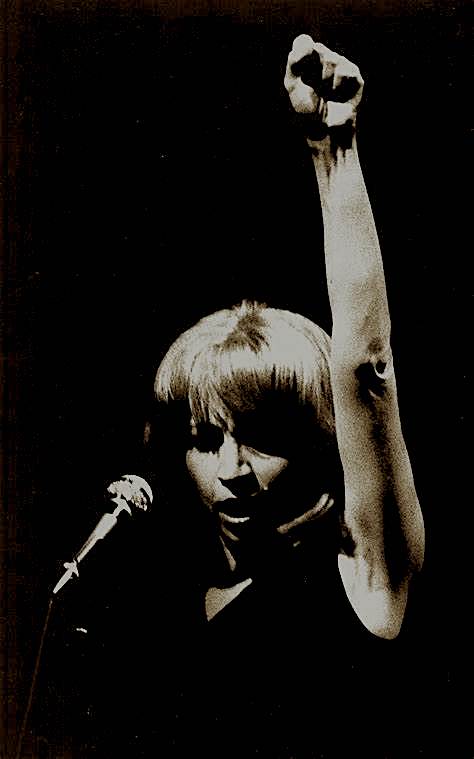

« 72 jours au cours desquels des femmes et des hommes ont décidé de prendre leur destin en mains. Une période révolutionnaire qui, bien que très courte, n’en constitue pas moins un moment intense de production d’images gravées, souvent satiriques, et de documents imprimés (affiches, tracts, journaux, placards, chansons) qui ont régné sur l’espace public et ont été des vecteurs importants du débat politique : république, démocratie, souveraineté populaire, liberté et autorité, émancipation, travail, rapports de genre, violence, mémoire collective… La Commune inspirerait-elle encore ?

C’est une exposition pour laquelle nous vous invitons à prendre et à passer du temps pour voir, regarder, lire, cheminer, lentement, pour vous imprégner de cette période riche d’enseignements (et malheureusement douloureuse aussi) et vivre l’engagement et la détermination de celles et ceux qui voulaient changer le cours de l’histoire. » (extrait du dossier de Presse)

L’exposition « Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 » entend faire la part belle aux nouvelles approches historiques de la Commune de Paris de 1871.

« En s’appuyant sur des œuvres et documents remarquables, célèbres ou jamais dévoilés, elle présente les événements et les mémoires qui les ont transmis à hauteur d’hommes, de femmes et d’enfants – qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés ou anonymes, individus ou collectifs.

Plus de 150 ans après les évènements, une trentaine de personnalités de tous horizons, des historien.nes, écrivain.es, journalistes, philosophes, enseignant.es ou artistes sont invité.es à partager leur point de vue sur cet épisode historique et ses résonances contemporaines. » (extrait du dossier de Presse)

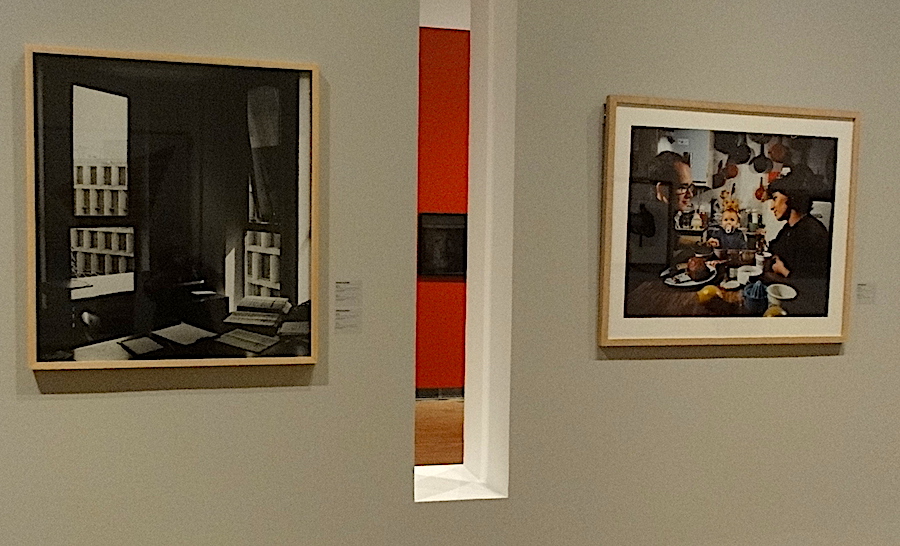

En montant vers la première salle de l’exposition, on entrevoit, au second étage, une salle de l’exposition permanente.

L’exposition « Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 » commence à l’étage du dessus, après avoir traversé une petite passerelle qui vous permettra d’admirer une partie du carmel.

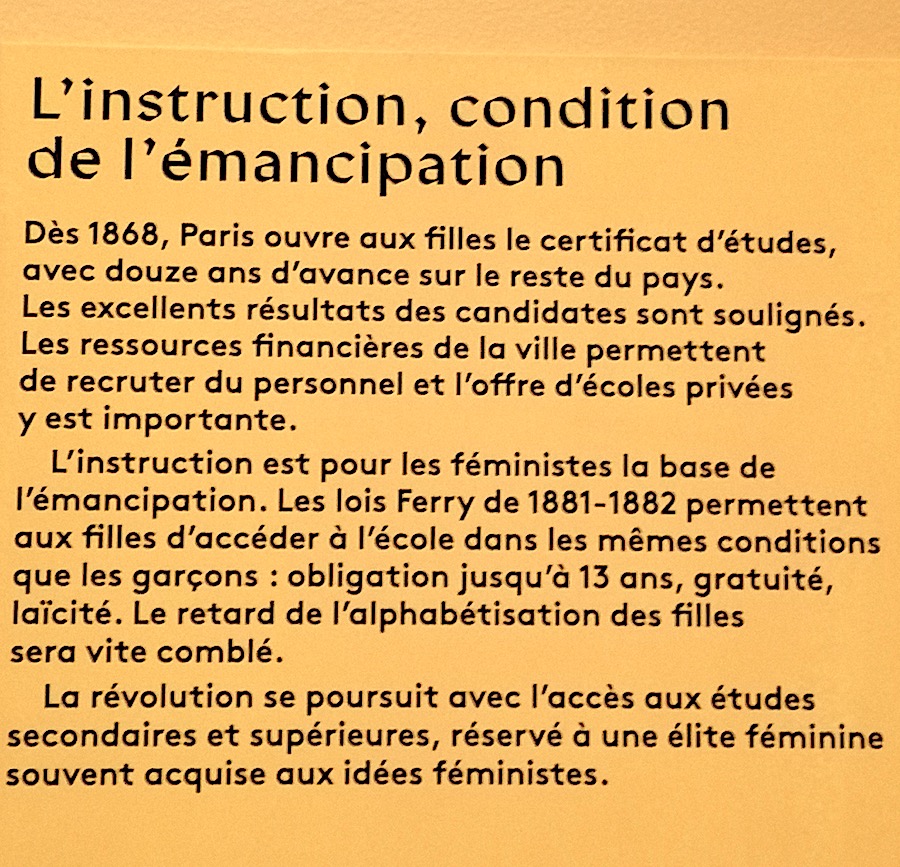

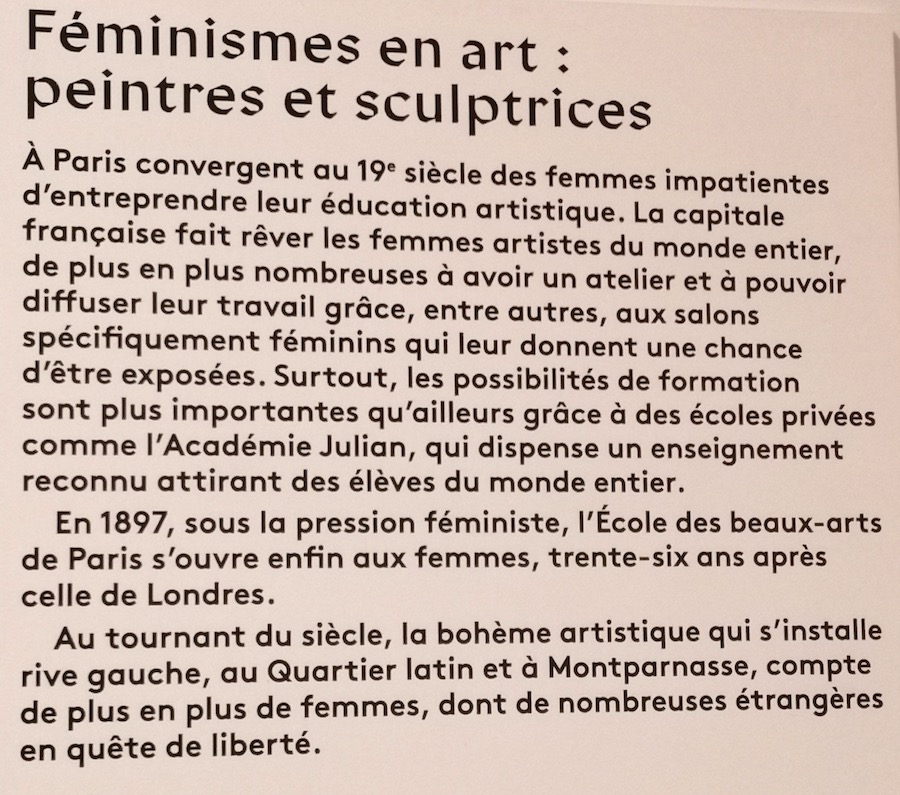

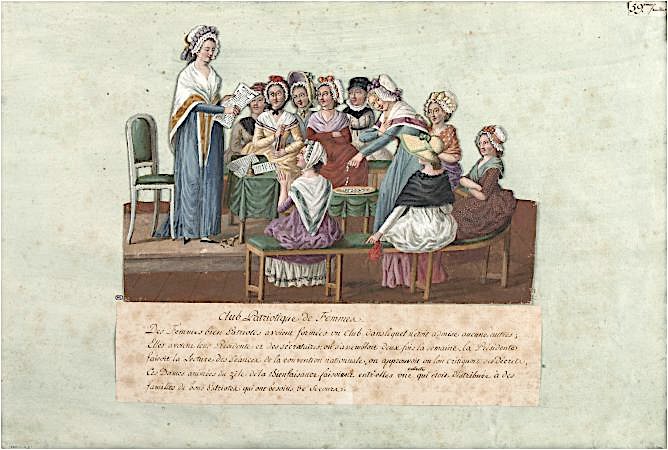

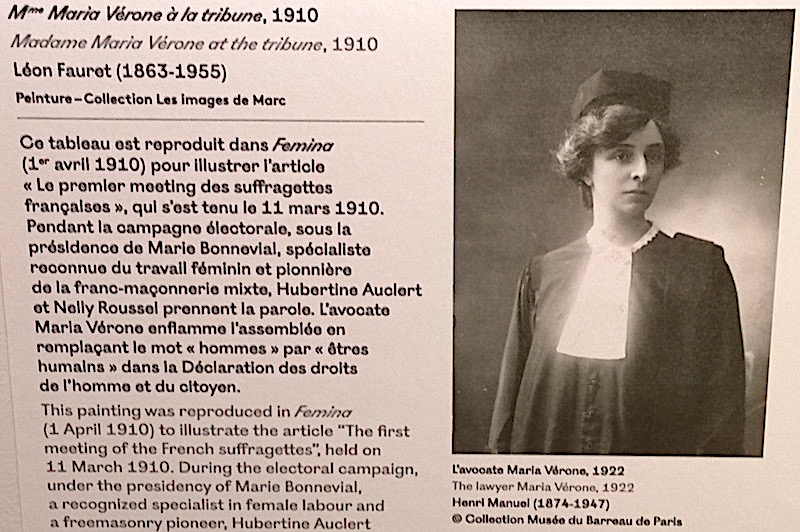

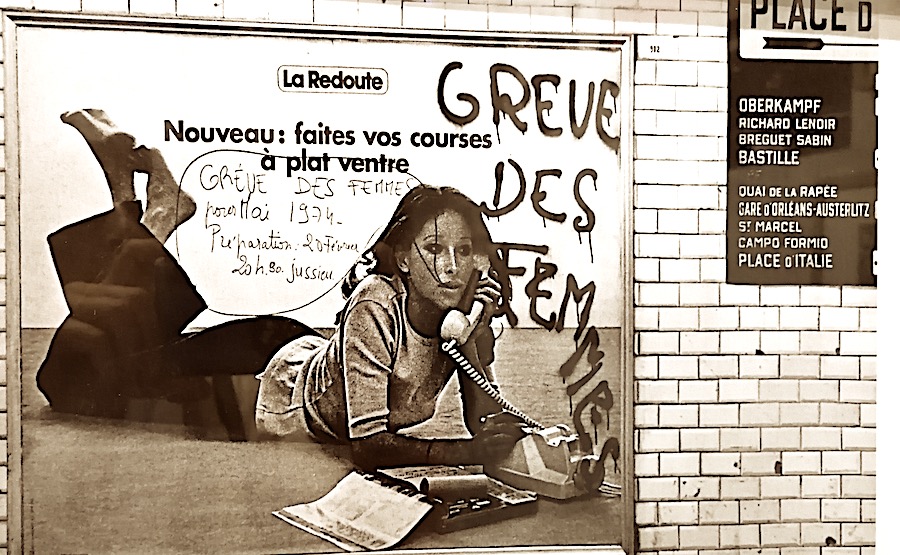

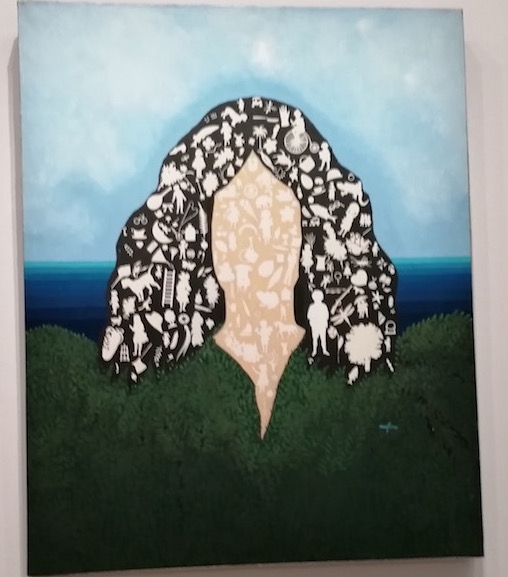

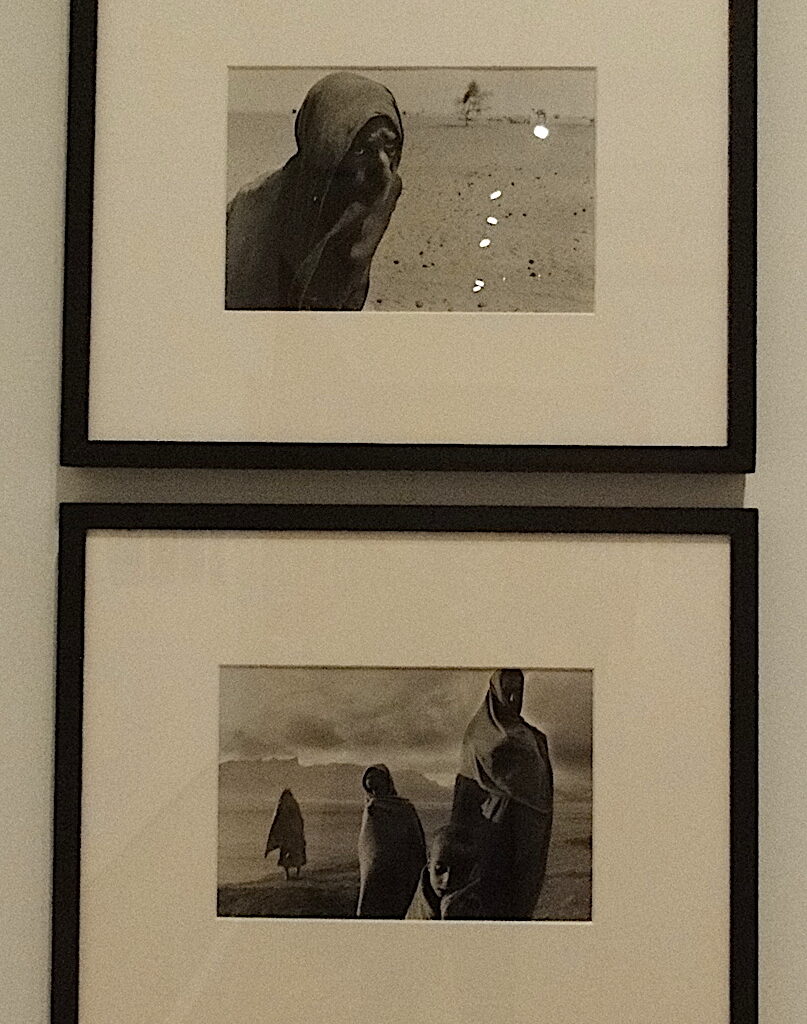

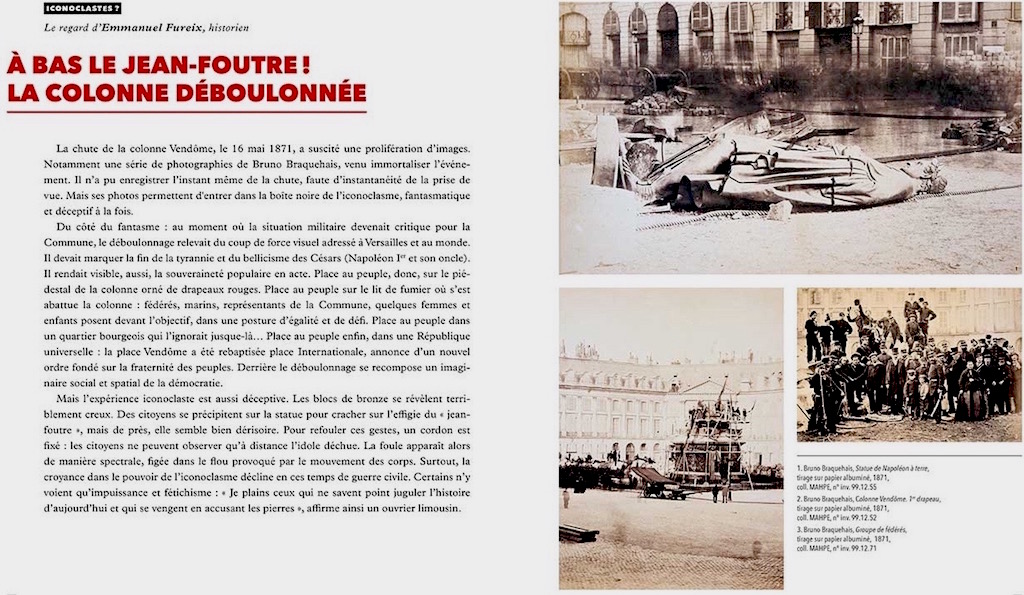

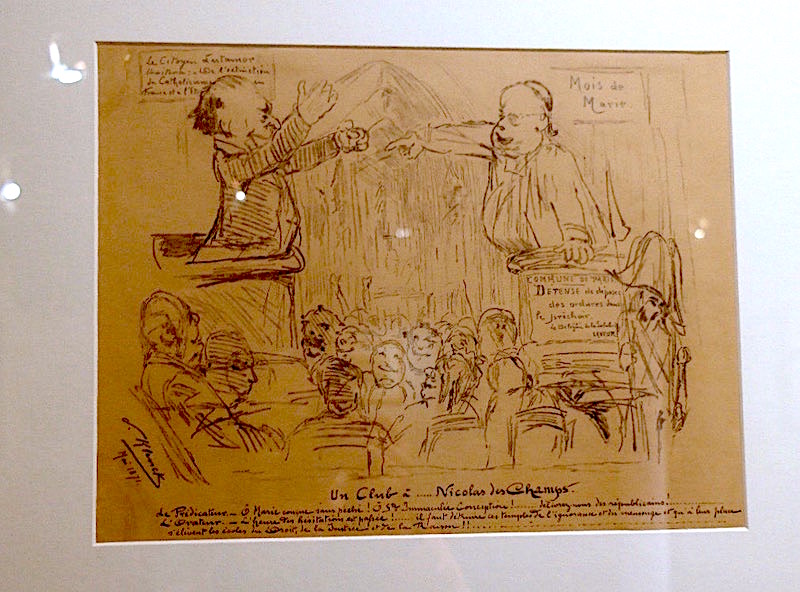

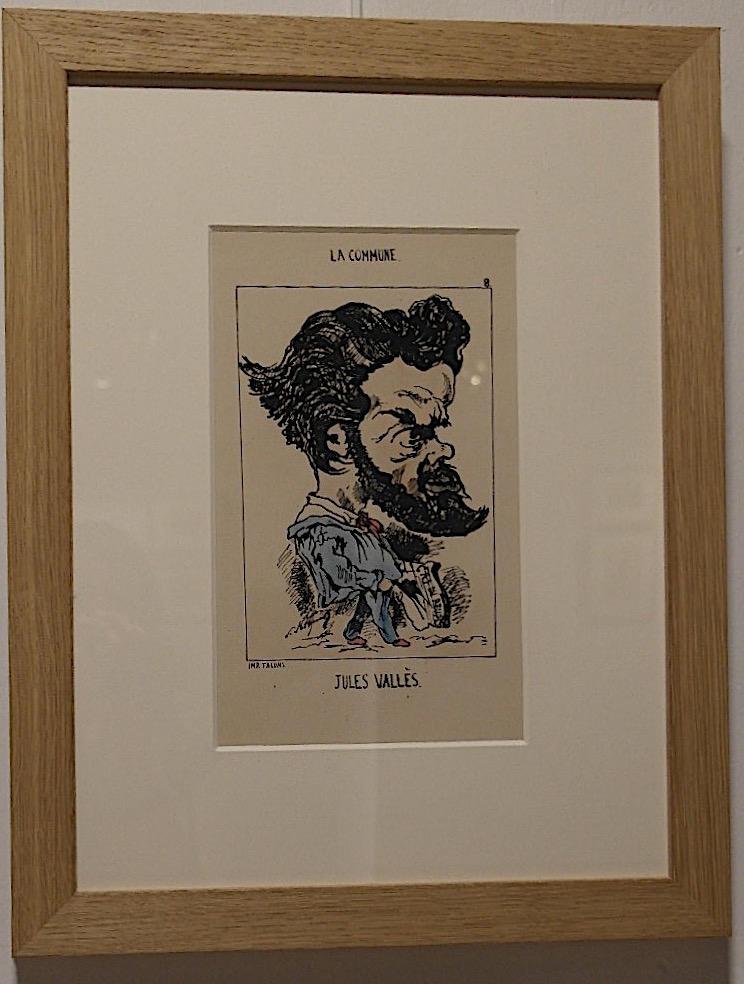

Sur les murs des photographies originales, des gravures, de truculentes caricatures qui permettent de saisir le quotidien multiforme de ces insurgé.es. Des dessins d’actualité, pris sur le vif et destinés à être reproduits en gravure dans la presse, montrent des élus et citoyens qui débattent… Journaux et affiches révèlent leur volonté de changer le monde.

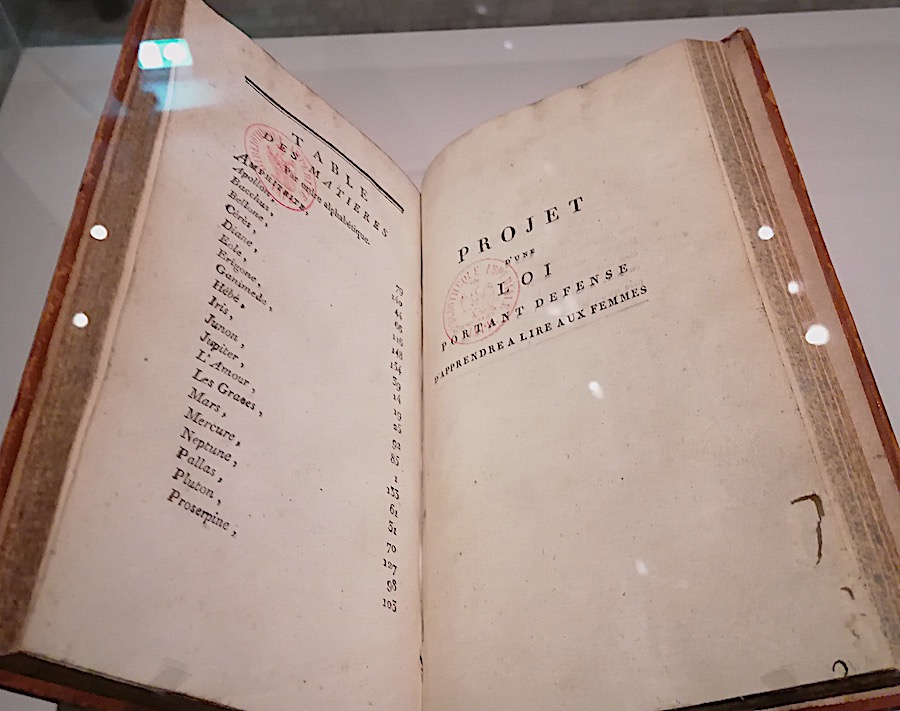

Dans des vitrines, des documents originaux, par exemple, les pages retrouvées du manuscrit de « L’insurgé – chapitre XXIX » de Jules Vallès.

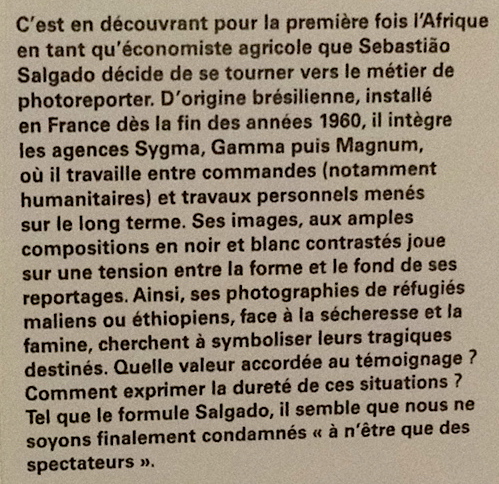

Pour mettre en scène le partage entre l’histoire de la Commune vécue par les insurgé.es et le point de vue des personnalités, des panneaux invitent les visiteurs.es à la lecture de leurs propos subjectifs sur une thématique, une figure ou un événement particuliers, explorant les formes de transmission à travers créations artistiques ou réactions de collégiens. Les auteur.es révèlent à quel point cette histoire interroge encore notre société.

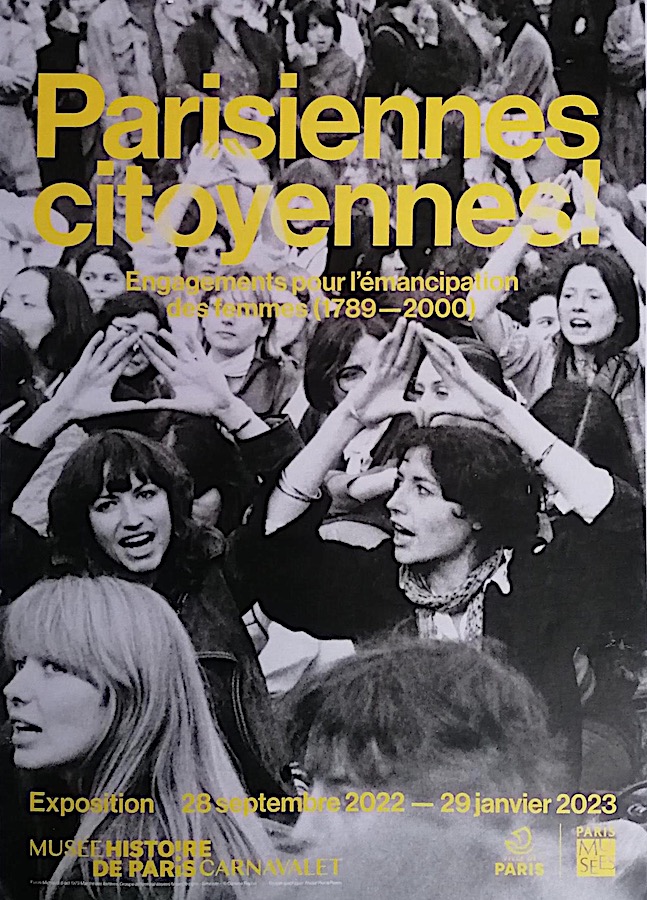

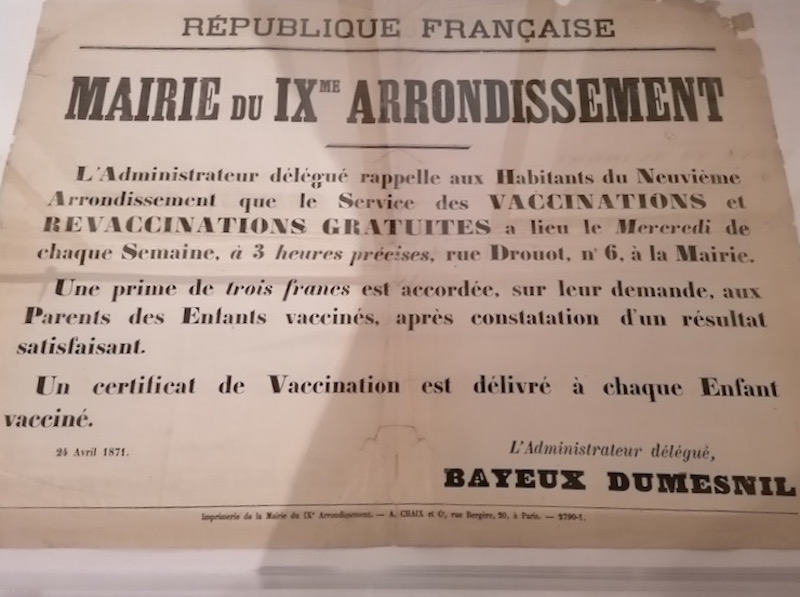

Plus de 150 ans nous séparent des évènements de la Commune de 1871 et pourtant certains d’entre eux reviennent dans la réalité de notre quotidien comme un boomerang. Où il est question de vaccination, de collages…

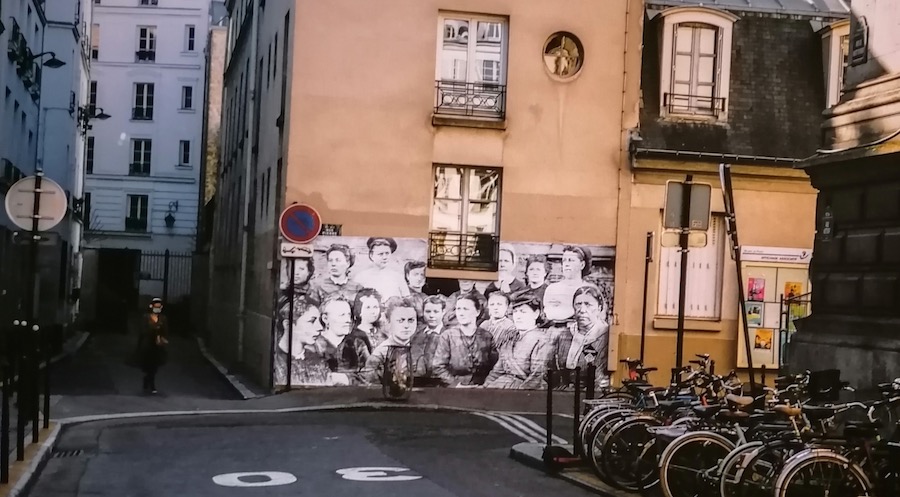

Face Mairie du X° arrondissement de Paris. (c) Collectif Raspouteam/2021

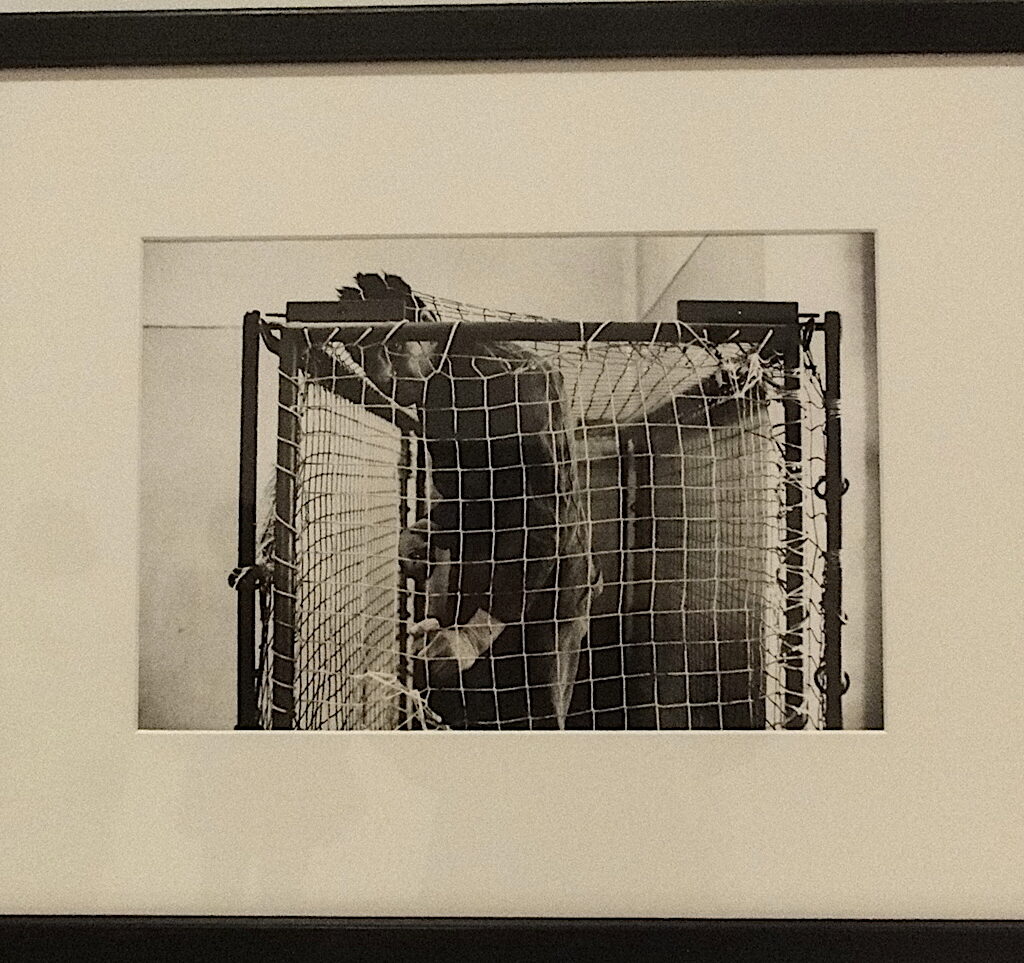

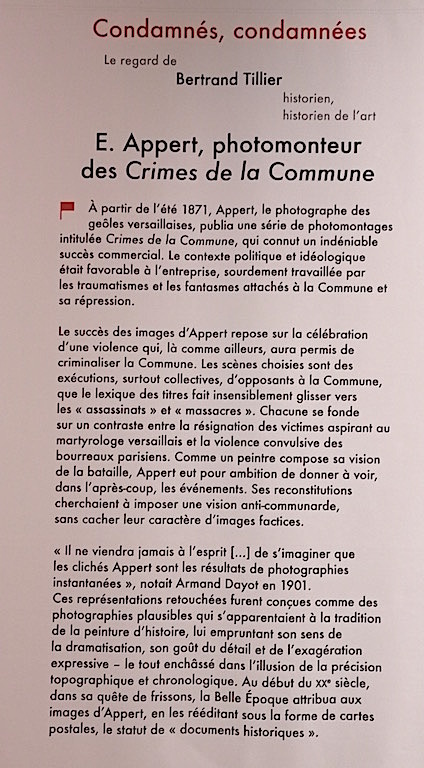

Les nombreux documents exposés dans la dernière partie de l’exposition rappellent également la diversité d’une ville qui était loin d’être entièrement acquise à l’insurrection, ainsi que des reconstitutions du photo-monteur E. Appert «qui cherchaient à imposer une vision anticommunarde, sans cacher leur caractère d’images factices ».

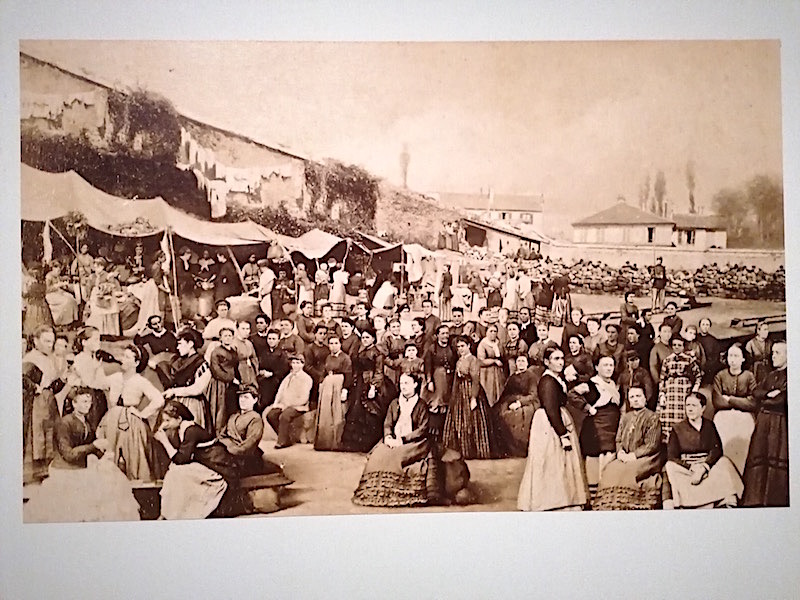

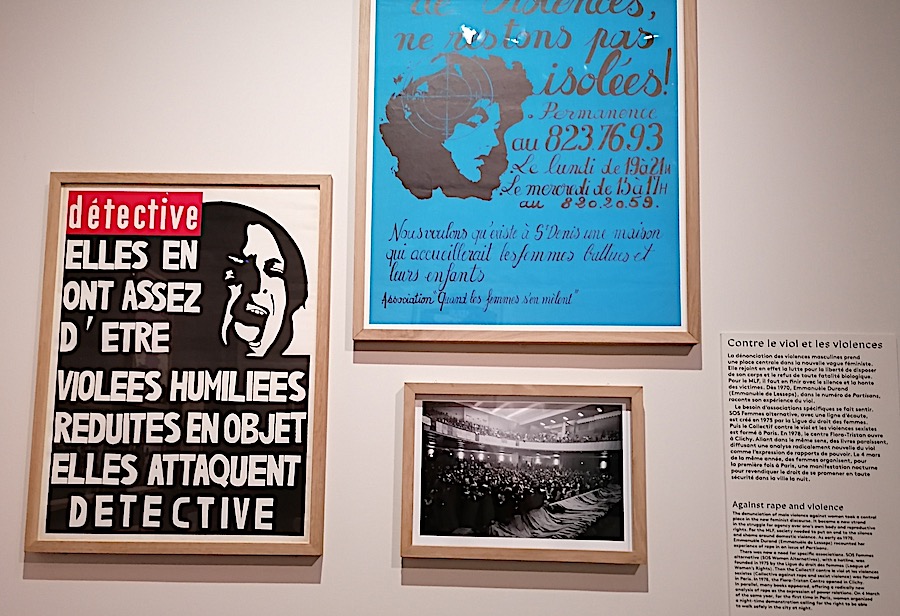

*Pour celles et ceux qui suivent 🙂 vous retrouverez dans cette exposition une photo de la cour de la prison de Versailles que vous avez pu voir dans « l’Art d’être Curieux » de novembre 2022 sur l’expo: «C’est à Paris et nulle part ailleurs !» : parmi la foule des prisonnières, on peut voir, en bas à droite, Louise Michel, Paule Minck et Marie Ferré tranquillement assises…

Mais… C’est l’un de ses photos-montages :

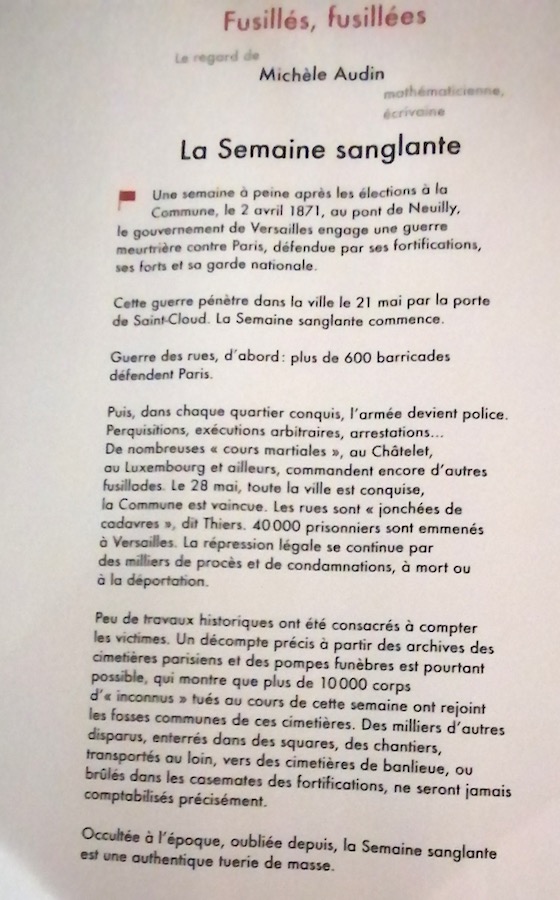

La Commune s’achève avec la semaine sanglante (21-28 mai). Plus de 40000 prisonnières et prisonniers sont emmené.es à la prison de Versailles. La répression se poursuit par des milliers de procès et de condamnations à mort ou à la déportation.

L’ exposition est accompagnée d’un riche programme d’actions culturelles et éducatives ainsi que d’un catalogue publié sous la direction d’Anne Yanover aux éditions Libertalia.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD

22 bis, rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

01 83 72 24 55

Du 9 décembre 2022 au 6 mars 2023

Tarifs : Entrée 5€, tarif réduit 3€, moins de 16 ans gratuit.

Tous les jours (sauf mardi, fériés, 26 décembre-31 décembre inclus) 10h-17h30, jeudi jsq 20h, samedi et dimanche 14h-18h30

Site web : musee-saint-denis.com

www.musee-saint-denis.fr